Le Corbusier

Charles-Édouard Jeanneret (6. Oktober 1887 – 27. August 1965), bekannt als Le Corbusier ( , , ), war ein schweizerisch-französischer Architekt, Designer, Maler, Stadtplaner und Schriftsteller, der zu den Pionieren dessen gehörte, was man heute als moderne Architektur bezeichnet. Er wurde in der Schweiz als Sohn französischsprachiger Schweizer Eltern geboren und erwarb am 19. September 1930 die französische Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung. Seine Karriere umfasste fünf Jahrzehnte, in denen er Gebäude in Europa, Japan, Indien sowie Nord- und Südamerika entwarf. Er war der Ansicht, dass „die Wurzeln der modernen Architektur in Viollet-le-Duc zu finden sind“.

Le Corbusier setzte sich für bessere Lebensbedingungen für die Bewohner der überfüllten Städte ein und war ein Gründungsmitglied der Congrès International d'Architecture Moderne (CIAM). Le Corbusier erstellte den Masterplan für die Stadt Chandigarh in Indien und steuerte spezifische Entwürfe für mehrere Gebäude dort bei, insbesondere für die Regierungsgebäude.

Am 17. Juli 2016 wurden siebzehn Projekte von Le Corbusier in sieben Ländern in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen als „The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement“.

Le Corbusier ist nach wie vor eine umstrittene Figur. Einige seiner städtebaulichen Ideen wurden wegen ihrer Gleichgültigkeit gegenüber bereits bestehenden kulturellen Stätten, gesellschaftlichen Ausdrucksformen und Gleichheit kritisiert, und seine angeblichen Verbindungen zu Faschismus, Antisemitismus, Eugenik und dem Diktator Benito Mussolini haben zu einigen anhaltenden Kontroversen geführt.

Le Corbusier entwarf auch bekannte Möbel wie den LC4 Chaise Lounge Stuhl und den ALC-3001 Stuhl, beide aus Leder mit Metallrahmen.

Anfang des Lebens (1887-1904)

Charles-Édouard Jeanneret wurde am 6. Oktober 1887 in La Chaux-de-Fonds, einer Stadt im Kanton Neuenburg in der Region Romandie in der Schweiz, geboren. Zu seinen Vorfahren gehörten Belgier mit dem Nachnamen „Lecorbésier“, der ihn zu dem Pseudonym „Le Corbusier“ inspirierte, das er als Erwachsener annehmen sollte. Sein Vater war Kunsthandwerker und emaillierte Schachteln und Uhren, seine Mutter war Klavierlehrerin. Sein älterer Bruder Albert war ein Amateur-Geiger. Er besuchte einen Kindergarten, der nach der Fröbelschen Methode arbeitete.

La Chaux-de-Fonds liegt im Jura 5 kilometres (3.1 mi) auf der anderen Seite der Grenze zu Frankreich und ist eine aufstrebende Stadt im Herzen des Watch Valley. Ihre Kultur wurde von der Loge L'Amitié beeinflusst, einer Freimaurerloge, die moralische, soziale und philosophische Ideen vertrat, die durch den rechten Winkel (Geradheit) und den Kompass (Exaktheit) symbolisiert wurden. Le Corbusier beschrieb sie später als „mein Leitfaden, meine Wahl“ und als „altehrwürdige Ideen, die tief im Intellekt verwurzelt sind, wie Einträge in einem Katechismus“.

Wie seine Zeitgenossen Frank Lloyd Wright und Mies van der Rohe hatte auch Le Corbusier keine formale Ausbildung als Architekt. Im Alter von fünfzehn Jahren trat er in die städtische Kunstschule von La-Chaux-de-Fonds ein, die die angewandten Künste in Verbindung mit der Uhrmacherei lehrte. Drei Jahre später besuchte er die höhere Schule für Dekoration, die von dem Maler Charles L'Eplattenier gegründet wurde, der in Budapest und Paris studiert hatte. Le Corbusier schrieb später, L'Eplattenier habe ihn zu einem „Mann des Waldes“ gemacht und ihm das Malen nach der Natur beigebracht. Sein Vater nahm ihn häufig mit in die Berge rund um die Stadt. Später schrieb er: „Wir waren ständig auf Berggipfeln; wir gewöhnten uns an einen weiten Horizont.“ Sein Architekturlehrer an der Kunstschule war der Architekt René Chapallaz, der einen großen Einfluss auf Le Corbusiers erste Hausentwürfe hatte. Er berichtete später, dass es der Kunstlehrer L'Eplattenier war, der ihn dazu brachte, sich für die Architektur zu entscheiden. „Ich hatte einen Horror vor Architektur und Architekten“, schrieb er. „Ich war sechzehn, ich akzeptierte das Urteil und gehorchte. Ich zog in die Architektur.“

Reisen und erste Häuser (1905-1914)

-

Le Corbusiers Studentenprojekt, die Villa Fallet, ein Chalet in La Chaux-de-Fonds, Schweiz (1905)

-

Das „Maison Blanche“, gebaut für Le Corbusiers Eltern in La Chaux-de-Fonds (1912)

-

Die Villa Favre-Jacot in Le Locle, Schweiz (1912)

Le Corbusier begann, sich selbst zu unterrichten, indem er sich in Bibliotheken über Architektur und Philosophie informierte, Museen besuchte, Gebäude skizzierte und sie baute. Im Jahr 1905 entwarf und baute er zusammen mit zwei anderen Studenten unter der Leitung ihres Lehrers René Chapallaz sein erstes Haus, die Villa Fallet, für den Graveur Louis Fallet, einen Freund seines Lehrers Charles L'Eplattenier. Es handelte sich um ein großes Chalet mit einem steilen Dach im lokalen alpinen Stil und sorgfältig ausgearbeiteten farbigen geometrischen Mustern an der Fassade, das an einem bewaldeten Hang in der Nähe von Chaux-de-fonds lag. Der Erfolg dieses Hauses veranlasste ihn zum Bau zweier ähnlicher Häuser, der Villas Jacquemet und Stotzer, in der gleichen Gegend.

Im September 1907 unternahm er seine erste Auslandsreise nach Italien und reiste im Winter über Budapest nach Wien, wo er sich vier Monate lang aufhielt, Gustav Klimt traf und vergeblich versuchte, Josef Hoffmann zu treffen. In Florenz besuchte er die Kartause von Florenz in Galluzzo, die einen lebenslangen Eindruck auf ihn machte. „Ich hätte gerne in einer der so genannten Zellen gewohnt“, schrieb er später. „Es war die Lösung für eine einzigartige Art von Arbeiterwohnungen oder vielmehr für ein irdisches Paradies“. Er reiste nach Paris und arbeitete vierzehn Monate lang zwischen 1908 und 1910 als Zeichner im Büro des Architekten Auguste Perret, dem Pionier der Verwendung von Stahlbeton im Wohnungsbau und dem Architekten des Art-déco-Wahrzeichens Théâtre des Champs-Élysées. Zwei Jahre später, zwischen Oktober 1910 und März 1911, reiste er nach Deutschland und arbeitete vier Monate lang im Büro Peter Behrens, wo auch Mies van der Rohe und Walter Gropius arbeiteten und lernten.

Im Jahr 1911 reiste er erneut mit seinem Freund August Klipstein für fünf Monate auf den Balkan und besuchte Serbien, Bulgarien, die Türkei, Griechenland sowie Pompeji und Rom. Er füllte fast 80 Skizzenbücher mit Darstellungen dessen, was er sah, darunter viele Skizzen des Parthenon, dessen Formen er später in seinem Werk „Vers une architecture“ (1923) lobte. In vielen seiner Bücher sprach er über das, was er auf dieser Reise sah, und es war das Thema seines letzten Buches, „Le Voyage d'Orient“.

1912 begann er sein ehrgeizigstes Projekt: den Bau eines neuen Hauses für seine Eltern, das ebenfalls auf einem bewaldeten Hügel bei La-Chaux-de-Fonds stand. Das Haus von Jeanneret-Perret ist größer als die anderen und in einem innovativeren Stil gehalten. Die horizontalen Flächen bilden einen dramatischen Kontrast zu den steilen Berghängen, und die weißen Wände und das Fehlen von Dekoration stehen in scharfem Gegensatz zu den anderen Gebäuden am Hang. Die Innenräume gruppieren sich um die vier Säulen des Salons in der Mitte und geben einen Vorgeschmack auf die offenen Innenräume, die er in seinen späteren Gebäuden schaffen würde. Das Projekt war teurer, als er es sich vorgestellt hatte; seine Eltern waren gezwungen, innerhalb von zehn Jahren aus dem Haus auszuziehen und in ein bescheideneres Haus umzuziehen. Es führte jedoch zu einem Auftrag für den Bau einer noch imposanteren Villa im nahe gelegenen Dorf Le Locle für den wohlhabenden Uhrenfabrikanten Georges Favre-Jacot. Le Corbusier entwarf das neue Haus in weniger als einem Monat. Das Gebäude wurde sorgfältig an die Hanglage angepasst, und die Inneneinrichtung war großzügig und um einen Innenhof herum angelegt, um ein Maximum an Licht zu erhalten - eine deutliche Abweichung vom traditionellen Haus.

Dom-ino-Haus und Schwob-Haus (1914-1918)

Während des Ersten Weltkriegs unterrichtet Le Corbusier an seiner alten Schule in La-Chaux-de-Fonds. Er konzentriert sich auf theoretische Architekturstudien mit modernen Techniken. Im Dezember 1914 begann er zusammen mit dem Ingenieur Max Dubois eine ernsthafte Studie über die Verwendung von Stahlbeton als Baumaterial. Er hatte den Beton im Büro von Auguste Perret, dem Pionier der Stahlbetonarchitektur in Paris, kennengelernt und wollte ihn nun auf neue Weise einsetzen.

„Der Stahlbeton bot mir unglaubliche Ressourcen“, schrieb er später, “und eine Vielfalt und eine leidenschaftliche Plastizität, in der meine Strukturen von selbst den Rhythmus eines Palastes und eine pompöse Ruhe haben werden. Dies führte ihn zu seinem Plan für das Dom-Ino-Haus (1914-15). Dieses Modell sah einen offenen Grundriss vor, der aus drei Betonplatten bestand, die von sechs dünnen Stahlbetonsäulen getragen wurden, wobei eine Treppe auf einer Seite des Grundrisses den Zugang zu jeder Ebene ermöglichte. Das System war ursprünglich dazu gedacht, nach dem Ersten Weltkrieg eine große Zahl von Übergangswohnungen zu errichten, wobei nur Platten, Säulen und Treppen benötigt wurden und die Bewohner die Außenwände mit den Materialien vor Ort bauen konnten. In seiner Patentanmeldung beschrieb er es als „ein aneinanderreihbares Bausystem mit einer unendlichen Anzahl von Plankombinationen“. Dies würde, so schrieb er, „den Bau von Trennwänden an jedem beliebigen Punkt der Fassade oder des Innenraums“ ermöglichen.

Bei diesem System musste die Struktur des Hauses nicht von außen sichtbar sein, sondern konnte hinter einer Glaswand verborgen werden, und das Innere konnte nach Belieben des Architekten gestaltet werden. Nach seiner Patentierung entwarf Le Corbusier mehrere Häuser nach diesem System, das ausschließlich aus weißen Betonkästen bestand. Obwohl einige dieser Häuser nie gebaut wurden, veranschaulichen sie seine grundlegenden architektonischen Ideen, die seine Werke in den 1920er Jahren prägen sollten. Er verfeinerte die Idee in seinem 1927 erschienenen Buch über die Fünf Punkte einer neuen Architektur. Dieser Entwurf, der die Loslösung der Struktur von den Wänden und die Freiheit von Grundrissen und Fassaden forderte, wurde zur Grundlage für den Großteil seiner Architektur in den nächsten zehn Jahren.

Im August 1916 erhielt Le Corbusier seinen bisher größten Auftrag, eine Villa für den Schweizer Uhrmacher Anatole Schwob zu bauen, für den er bereits mehrere kleinere Umbauten durchgeführt hatte. Er erhält ein großes Budget und die Freiheit, nicht nur das Haus zu entwerfen, sondern auch die Inneneinrichtung zu gestalten und die Möbel auszuwählen. Nach dem Vorbild von Auguste Perret baute er das Gebäude aus Stahlbeton und füllte die Zwischenräume mit Ziegeln aus. Das Zentrum des Hauses ist ein großer Betonkasten mit zwei Halbsäulenstrukturen auf beiden Seiten, die seine Vorstellungen von reinen geometrischen Formen widerspiegeln. Eine große offene Halle mit einem Kronleuchter nimmt das Zentrum des Gebäudes ein. „Sie sehen“, schrieb er im Juli 1916 an Auguste Perret, “dass Auguste Perret mehr in mir hinterlassen hat als Peter Behrens.“

Le Corbusiers große Ambitionen kollidierten mit den Vorstellungen und dem Budget seines Auftraggebers und führten zu erbitterten Konflikten. Schwob zog vor Gericht und verweigerte Le Corbusier den Zugang zur Baustelle oder das Recht, sich als Architekt auszugeben. Le Corbusier entgegnete: „Ob Sie es wollen oder nicht, meine Anwesenheit ist in jeden Winkel Ihres Hauses eingeschrieben.“ Le Corbusier war sehr stolz auf das Haus und reproduzierte Bilder in mehreren seiner Bücher.

Malerei, Kubismus, Purismus und L'Esprit Nouveau (1918-1922)

Le Corbusier zog 1917 endgültig nach Paris und begann sein Architekturbüro mit seinem Cousin Pierre Jeanneret (1896-1967), eine Partnerschaft, die mit einer Unterbrechung in den Jahren des Zweiten Weltkriegs bis in die 1950er Jahre andauern sollte.

Im Jahr 1918 lernt Le Corbusier den kubistischen Maler Amédée Ozenfant kennen, in dem er einen verwandten Geist erkennt. Ozenfant ermutigt ihn zum Malen, und es beginnt eine Zeit der Zusammenarbeit. Die beiden, die den Kubismus als irrational und „romantisch“ ablehnen, veröffentlichen gemeinsam ihr Manifest „Après le cubisme“ und gründen eine neue künstlerische Bewegung, den Purismus. Ozenfant und Le Corbusier begannen, für eine neue Zeitschrift, „L'Esprit Nouveau“, zu schreiben und propagierten mit Energie und Fantasie ihre Vorstellungen von Architektur.

In der ersten Ausgabe der Zeitschrift im Jahr 1920 nimmt Charles-Edouard Jeanneret den Namen Le Corbusier (eine abgewandelte Form des Namens seines Großvaters mütterlicherseits, Lecorbésier) als Pseudonym an, da er glaubt, dass sich jeder neu erfinden kann. Sich einen einzigen Namen zuzulegen, um sich zu identifizieren, war zu dieser Zeit bei Künstlern in vielen Bereichen, insbesondere in Paris, in Mode.

Zwischen 1918 und 1922 baute Le Corbusier nichts und konzentrierte sich auf die puristische Theorie und die Malerei. 1922 eröffnet er zusammen mit seinem Cousin Pierre Jeanneret in der Rue de Sèvres 35 in Paris ein Atelier. Sie gründen gemeinsam ein Architekturbüro. Von 1927 bis 1937 arbeiten sie zusammen mit Charlotte Perriand im Atelier Le Corbusier-Pierre Jeanneret. 1929 bereitete das Trio die Sektion „Hauseinrichtungen“ für die Ausstellung der Dekorativen Künstler vor und beantragte einen Gruppenstand, um die Idee der Avantgarde-Gruppe von 1928 zu erneuern und zu erweitern. Das Komitee der dekorativen Künstler lehnt dies ab. Sie traten zurück und gründeten die Union des artistes modernes (UAM).

Seine theoretischen Studien führten bald zu mehreren verschiedenen Einfamilienhausmodellen. Eines davon war das Maison „Citrohan“. Der Name des Projekts war eine Anspielung auf den französischen Automobilhersteller Citroën, denn Le Corbusier plädierte für die Verwendung moderner industrieller Methoden und Materialien bei der Konstruktion des Hauses sowie für die Art und Weise, wie er sich den Konsum der Häuser vorstellte, ähnlich wie bei anderen kommerziellen Produkten, z. B. dem Automobil.

Als Teil des Modells Maison Citrohan schlug Le Corbusier eine dreistöckige Struktur vor, mit einem doppelhohen Wohnzimmer, Schlafzimmern im zweiten Stock und einer Küche im dritten Stock. Auf dem Dach sollte sich eine Sonnenterrasse befinden. An der Außenseite baute Le Corbusier eine Treppe ein, über die man vom Erdgeschoss in den zweiten Stock gelangt. Wie bei anderen Projekten aus dieser Zeit gestaltete er auch hier die Fassaden mit großen, ununterbrochenen Fensterbänken. Das Haus hat einen rechteckigen Grundriss mit Außenwänden, die nicht mit Fenstern gefüllt, sondern als weiße, verputzte Flächen belassen wurden. Le Corbusier und Jeanneret ließen das Innere des Hauses ästhetisch schlicht, mit beweglichen Möbeln aus Metallrohren. Die Beleuchtungskörper bestanden in der Regel aus einzelnen, nackten Glühbirnen. Auch die Innenwände wurden weiß belassen.

Auf dem Weg zu einer Architektur' (1920-1923)

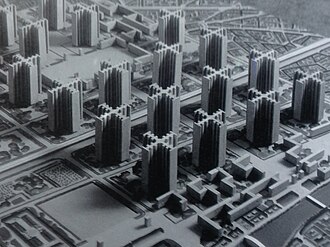

In den Jahren 1922 und 1923 setzt sich Le Corbusier in einer Reihe von polemischen Artikeln, die in L'Esprit Nouveau veröffentlicht werden, für seine neuen Konzepte von Architektur und Stadtplanung ein. Auf dem Pariser Salon d'Automne 1922 stellte er seinen Plan für die Ville Contemporaine vor, eine Modellstadt für drei Millionen Menschen, deren Bewohner in einer Gruppe identischer, sechzig Stockwerke hoher Wohnhäuser leben und arbeiten sollten, die von niedrigeren, im Zickzack angeordneten Wohnblöcken und einem großen Park umgeben waren. 1923 veröffentlichte er seine Aufsätze aus L'Esprit Nouveau in seinem ersten und einflussreichsten Buch, Towards an Architecture. In einer Reihe von Maximen, Erklärungen und Ermahnungen stellt er seine Ideen für die Zukunft der Architektur vor und erklärt: „Eine große Epoche hat gerade begonnen. Es existiert ein neuer Geist. Es gibt bereits eine Menge von Werken in diesem neuen Geist, sie sind vor allem in der industriellen Produktion zu finden. Die Architektur erstickt in ihren gegenwärtigen Verwendungen. „Stile“ sind eine Lüge. Stil ist eine Einheit von Prinzipien, die das gesamte Werk einer Epoche beseelt und die einen charakteristischen Geist ergeben... Unsere Epoche bestimmt jeden Tag ihren Stil... Unsere Augen wissen leider noch nicht, wie sie ihn sehen sollen“, und seine berühmteste Maxime: “Ein Haus ist eine Maschine zum Wohnen.“ Die meisten der zahlreichen Fotografien und Zeichnungen in dem Buch stammen nicht aus der Welt der traditionellen Architektur; das Titelbild zeigt das Promenadendeck eines Ozeandampfers, andere zeigen Rennwagen, Flugzeuge, Fabriken und die riesigen Beton- und Stahlbögen von Zeppelinhallen.

L'Esprit Nouveau Pavilion (1925)

Ein wichtiges Frühwerk von Le Corbusier war der Pavillon Esprit Nouveau, der 1925 für die Internationale Ausstellung für moderne dekorative und industrielle Kunst in Paris gebaut wurde, die Veranstaltung, die später dem Art déco seinen Namen gab. Le Corbusier baute den Pavillon in Zusammenarbeit mit Amédée Ozenfant und seinem Cousin Pierre Jeanneret. Le Corbusier und Ozenfant hatten 1918 mit dem Kubismus gebrochen und die Bewegung des Purismus gegründet. 1920 gründeten sie ihre Zeitschrift „L'Esprit Nouveau“. In seiner neuen Zeitschrift prangert Le Corbusier die dekorative Kunst scharf an: „Die dekorative Kunst ist, im Gegensatz zum Maschinenphänomen, die letzte Zuckung der alten manuellen Modi, eine sterbende Sache.“ Um seine Ideen zu veranschaulichen, beschlossen er und Ozenfant, auf der Weltausstellung einen kleinen Pavillon zu errichten, der seine Vorstellung von der zukünftigen städtischen Wohneinheit darstellen sollte. Ein Haus, schrieb er, „ist eine Zelle im Körper einer Stadt. Die Zelle besteht aus den lebenswichtigen Elementen, die die Mechanik eines Hauses ausmachen... Die dekorative Kunst ist antistandardisierend. Unser Pavillon wird nur standardisierte Dinge enthalten, die von der Industrie in Fabriken geschaffen und in Massenproduktion hergestellt werden, Objekte, die wirklich dem heutigen Stil entsprechen...mein Pavillon wird also eine Zelle sein, die aus einem riesigen Wohnhaus herausgelöst wurde.“

Le Corbusier und seine Mitarbeiter erhielten ein Grundstück hinter dem Grand Palais im Zentrum der Weltausstellung. Da das Grundstück bewaldet war und die Aussteller keine Bäume fällen durften, baute Le Corbusier seinen Pavillon mit einem Baum in der Mitte, der durch ein Loch im Dach herausragt. Das Gebäude war ein strenger weißer Kasten mit einer Innenterrasse und quadratischen Glasfenstern. Das Innere war mit einigen kubistischen Gemälden und einigen handelsüblichen Massenmöbeln ausgestattet, die sich von den teuren Einzelstücken in den anderen Pavillons unterschieden. Die Hauptorganisatoren der Weltausstellung waren wütend und errichteten einen Zaun, um den Pavillon teilweise zu verbergen. Le Corbusier musste sich an das Ministerium für Schöne Künste wenden, das anordnete, den Zaun zu entfernen.

Neben den Möbeln war im Pavillon ein Modell seines „Plan Voisin“ ausgestellt, seines provokativen Plans für den Wiederaufbau eines großen Teils des Pariser Zentrums. Er schlug vor, ein großes Gebiet nördlich der Seine mit Bulldozern abzureißen und die engen Straßen, Denkmäler und Häuser durch riesige, sechzigstöckige kreuzförmige Türme zu ersetzen, die in ein orthogonales Straßenraster und eine parkähnliche Grünfläche eingebettet waren. Sein Plan stieß bei französischen Politikern und Industriellen auf Kritik und Verachtung, obwohl sie die tayloristischen und fordistischen Ideen, die seinen Entwürfen zugrunde lagen, positiv beurteilten. Der Plan wurde nie ernsthaft in Erwägung gezogen, aber er löste eine Diskussion darüber aus, wie mit den überfüllten armen Arbeitervierteln von Paris umzugehen sei, und wurde später in den 1950er und 1960er Jahren in den Wohnsiedlungen der Pariser Vororte teilweise umgesetzt.

Der Pavillon wurde von vielen Kritikern belächelt, doch Le Corbusier ließ sich nicht beirren und schrieb: „Eines ist jetzt schon sicher. Das Jahr 1925 markiert den entscheidenden Wendepunkt im Streit zwischen Alt und Neu. Nach 1925 haben die Antiquitätenliebhaber praktisch mit ihrem Leben abgeschlossen.... Fortschritt wird durch Experimentieren erreicht; die Entscheidung wird auf dem Schlachtfeld des 'Neuen' fallen.“

Die dekorative Kunst von heute (1925)

1925 fasst Le Corbusier eine Reihe von Artikeln über dekorative Kunst aus „L'Esprit Nouveau“ zu einem Buch zusammen, L'art décoratif d'aujourd'hui (Die dekorative Kunst von heute). Das Buch war ein beherzter Angriff auf die Idee der dekorativen Kunst an sich. Seine Grundannahme, die sich durch das ganze Buch zieht, lautet: „Die moderne dekorative Kunst hat keine Dekoration.“ Mit Enthusiasmus griff er die auf der Kunstgewerbeausstellung von 1925 präsentierten Stile an: „Der Wunsch, alles um sich herum zu dekorieren, ist ein falscher Geist und eine abscheuliche kleine Perversion....Die Religion der schönen Materialien befindet sich in ihrem letzten Todeskampf...Der fast hysterische Ansturm der letzten Jahre auf diese Quasi-Orgie des Dekors ist nur der letzte Krampf eines bereits vorhersehbaren Todes.“ Er zitierte das Buch des österreichischen Architekten Adolf Loos „Ornament und Verbrechen“ aus dem Jahr 1912 und zitierte Loos' Diktum: „Je mehr ein Volk kultiviert ist, desto mehr verschwindet das Dekor.“ Er griff das Deco-Revival klassischer Stile an, das er als „Louis Philippe und Louis XVI moderne“ bezeichnete; er verurteilte die „Symphonie der Farben“ auf der Weltausstellung und nannte sie „den Triumph der Assembler von Farben und Materialien. Sie schwelgten in Farben... Sie haben aus der feinen Küche Eintöpfe gemacht“. Er verurteilte die auf der Weltausstellung präsentierten exotischen Stile, die auf der Kunst Chinas, Japans, Indiens und Persiens basierten. „Es braucht heute Energie, um unsere westlichen Stile zu bestätigen.“ Er kritisierte die „kostbaren und nutzlosen Gegenstände, die sich in den Regalen angesammelt haben“ im neuen Stil. Er griff die „raschelnden Seiden, die sich drehenden und wendenden Murmeln, die zinnoberroten Peitschenhiebe, die silbernen Klingen von Byzanz und dem Orient an...Lassen wir es gut sein!“

„Warum nennt man Flaschen, Stühle, Körbe und Gegenstände dekorativ?“ fragte Le Corbusier. „Sie sind nützliche Werkzeuge....Das Dekor ist nicht notwendig. Die Kunst ist notwendig.“ Er erklärte, dass die Kunstgewerbe-Industrie in Zukunft nur noch „Gegenstände produzieren würde, die vollkommen nützlich und praktisch sind und einen wahren Luxus besitzen, der unseren Geist durch seine Eleganz und die Reinheit seiner Ausführung und die Effizienz seiner Leistungen erfreut. Diese rationale Vollkommenheit und präzise Bestimmtheit schafft die Verbindung, die ausreicht, um einen Stil zu erkennen“. Er beschrieb die Zukunft der Dekoration mit diesen Worten: „Die Idee ist, in einem großartigen Büro einer modernen Fabrik zu arbeiten, rechteckig und gut beleuchtet, gestrichen in weißem Ripolin (ein großer französischer Farbenhersteller); wo gesunde Aktivität und fleißiger Optimismus herrschen.“ Er schloss mit den Worten: „Moderne Dekoration hat keine Dekoration“.

Wie von Le Corbusier vorhergesagt, wurden in den 1930er Jahren die modernisierten Versionen der Louis-Philippe- und Louis-XVI-Möbel und die farbenfrohen Tapeten mit stilisierten Rosen durch einen nüchternen, stromlinienförmigen Stil ersetzt. Der von Le Corbusier vorgeschlagene Modernismus und die Funktionalität verdrängten nach und nach den eher ornamentalen Stil. Die Kurzbezeichnungen, die Le Corbusier in seinem Buch „Expo 1925: Arts Deco verwendete, wurde 1966 von dem Kunsthistoriker Bevis Hillier für einen Ausstellungskatalog über diesen Stil übernommen und 1968 in den Titel eines Buches, Art Deco of the 20s and 30s, aufgenommen. Von da an wurde der Begriff „Art Deco“ allgemein als Bezeichnung für diesen Stil verwendet.

Fünf Punkte der Architektur zur Villa Savoye (1923-1931)

-

Die Villa La Roche-Jeanneret (heute Fondation Le Corbusier) in Paris (1923)

-

Corbusier Haus (rechts) und Citrohan Haus in Weissenhof, Stuttgart, Deutschland (1927)

-

Die Villa Savoye in Poissy (1928-1931)

Der Bekanntheitsgrad, den Le Corbusier durch seine Schriften und den Pavillon auf der Weltausstellung 1925 erlangte, führte zu Aufträgen für den Bau von einem Dutzend Wohnhäusern in Paris und in der Region Paris in seinem puristischen Stil“. Dazu gehören das Maison La Roche/Albert Jeanneret (1923-1925), das heute die Fondation Le Corbusier beherbergt, das Maison Guiette in Antwerpen, Belgien (1926), ein Wohnhaus für Jacques Lipchitz, das Maison Cook und das Maison Planeix. 1927 wurde er vom Deutschen Werkbund eingeladen, in der Modellstadt Weißenhof bei Stuttgart drei Häuser zu bauen, die auf dem Citroen-Haus und anderen von ihm veröffentlichten theoretischen Modellen basieren. Dieses Projekt beschrieb er ausführlich in einem seiner bekanntesten Aufsätze, den „Fünf Punkten der Architektur“.

Im folgenden Jahr begann er mit der Villa Savoye (1928-1931), die zu einem der berühmtesten Werke Le Corbusiers und zu einer Ikone der modernistischen Architektur wurde. Das in Poissy in einer von Bäumen und einer großen Rasenfläche umgebenen Landschaft gelegene Haus ist ein eleganter weißer Kasten, der auf einer Reihe schlanker Pylonen ruht und von einem horizontalen Fensterband umgeben ist, das die Struktur mit Licht erfüllt. Die Servicebereiche (Parkplätze, Räume für die Bediensteten und Waschküche) befinden sich unter dem Haus. Der Besucher betritt ein Vestibül, von dem aus eine leichte Rampe in das Haus führt. Die Schlafzimmer und Salons des Hauses sind um einen schwebenden Garten herum angeordnet; die Zimmer blicken sowohl auf die Landschaft als auch auf den Garten, der für zusätzliches Licht und Luft sorgt. Eine weitere Rampe führt auf das Dach, und eine Treppe führt in den Keller unter den Säulen.

Die Villa Savoye fasst die fünf Punkte der Architektur zusammen, die Le Corbusier in „L'Esprit Nouveau“ und dem Buch „Vers une architecture“, das er in den 1920er Jahren entwickelt hatte, dargelegt hatte. Zunächst hob Le Corbusier den Großteil des Bauwerks vom Boden ab und stützte es auf „Pilotis“, Stelzen aus Stahlbeton. Diese „Pilotis“, die die Struktur des Hauses stützen, ermöglichen es ihm, die nächsten beiden Punkte zu verwirklichen: eine freie Fassade, d. h. keine tragenden Wände, die nach den Wünschen des Architekten gestaltet werden können, und ein offener Grundriss, d. h. die Grundfläche kann ohne Rücksicht auf tragende Wände in Räume unterteilt werden. Das zweite Obergeschoss der Villa Savoye ist mit langen Fensterbändern versehen, die einen ungehinderten Blick auf den großen umliegenden Garten ermöglichen, der den vierten Punkt seines Systems darstellt. Der fünfte Punkt ist der Dachgarten, der die durch das Gebäude verbrauchte Grünfläche kompensiert und auf dem Dach ersetzt. Eine Rampe, die vom Erdgeschoss bis zur Dachterrasse im dritten Stockwerk ansteigt, ermöglicht eine architektonische Promenade durch das Gebäude. Das weiße röhrenförmige Geländer erinnert an die industrielle „Ozeanriesen“-Ästhetik, die Le Corbusier sehr schätzte.

Le Corbusier schwärmte, als er das Haus 1930 in „Précisions“ beschrieb: „Der Plan ist rein, genau auf die Bedürfnisse des Hauses zugeschnitten. Es hat seinen richtigen Platz in der ländlichen Landschaft von Poissy. Es ist Poesie und Lyrik, getragen von der Technik“. Das Haus hatte seine Probleme; das Dach war aufgrund von Konstruktionsfehlern ständig undicht, aber es wurde zu einem Wahrzeichen der modernen Architektur und zu einem der bekanntesten Werke von Le Corbusier.

Wettbewerb des Völkerbundes und Wohnungsbauprojekt Pessac (1926-1930)

Dank seiner leidenschaftlichen Artikel in der Zeitschrift L'Esprit Nouveau, seiner Teilnahme an der Kunstgewerbeausstellung 1925 und seiner Vorträge über den neuen Geist der Architektur war Le Corbusier in der Architekturwelt bekannt geworden, obwohl er nur Wohnhäuser für wohlhabende Kunden gebaut hatte. Im Jahr 1926 beteiligte er sich am Wettbewerb für den Bau des Hauptsitzes des Völkerbundes in Genf mit dem Plan eines innovativen Seekomplexes aus modernistischen Bürogebäuden und Sitzungssälen aus weißem Beton. Es gab 337 Projekte im Wettbewerb. Es sah so aus, als ob das Projekt von Le Corbusier die erste Wahl der Architektenjury war, aber nach vielen Manövern hinter den Kulissen erklärte die Jury, dass sie nicht in der Lage sei, einen einzigen Gewinner zu bestimmen, und das Projekt wurde stattdessen an die fünf besten Architekten vergeben, die alle Neoklassizisten waren. Le Corbusier ließ sich nicht entmutigen und stellte seine Pläne in Artikeln und Vorträgen der Öffentlichkeit vor, um die vom Völkerbund verpasste Chance aufzuzeigen.

Die Cité Frugès

1926 erhielt Le Corbusier die Gelegenheit, auf die er gewartet hatte: Er wurde von einem Industriellen aus Bordeaux, Henry Frugès, einem glühenden Bewunderer seiner städtebaulichen Ideen, beauftragt, in Pessac, einem Vorort von Bordeaux, einen Komplex von Arbeiterwohnungen, die Cité Frugès, zu bauen. Le Corbusier beschrieb Pessac als „ein bisschen wie ein Roman von Balzac“, als Chance, eine ganze Gemeinschaft zum Leben und Arbeiten zu schaffen. Das Fruges-Viertel wurde zu seinem ersten Laboratorium für den Wohnungsbau: eine Reihe von rechteckigen Blöcken, die aus modularen Wohneinheiten bestehen und in einem Garten liegen. Wie die auf der Weltausstellung von 1925 gezeigte Einheit verfügte jede Wohneinheit über eine eigene kleine Terrasse. Die früheren Villen, die er baute, hatten alle weiße Außenwände, aber für Pessac fügte er auf Wunsch seiner Kunden Farbe hinzu: Paneele in Braun, Gelb und Jadegrün, die von Le Corbusier koordiniert wurden. Ursprünglich für etwa zweihundert Wohnungen geplant, umfasste sie schließlich etwa fünfzig bis siebzig Wohneinheiten in acht Gebäuden. Pessac wurde in kleinem Maßstab zum Vorbild für seine späteren, weitaus größeren Projekte der Cité Radieuse.

Gründung der CIAM (1928) und Charta von Athen

1928 unternahm Le Corbusier einen wichtigen Schritt, um die modernistische Architektur als vorherrschenden europäischen Stil zu etablieren. Le Corbusier hatte sich während des Wettbewerbs für den Völkerbund 1927 mit vielen der führenden deutschen und österreichischen Modernisten getroffen. Im selben Jahr organisierte der Deutsche Werkbund eine Architekturausstellung auf dem Stuttgarter Weissenhof. Siebzehn führende Architekten der Moderne in Europa wurden eingeladen, einundzwanzig Häuser zu entwerfen; Le Corbusier und Mies van der Rohe spielten eine wichtige Rolle. 1927 schlugen Le Corbusier, Pierre Chareau und andere die Gründung einer internationalen Konferenz vor, um die Grundlage für einen gemeinsamen Stil zu schaffen. Die erste Sitzung der „Congrès Internationaux d'Architecture Moderne“ oder Internationalen Kongresse moderner Architekten (CIAM) fand vom 26. bis 28. Juni 1928 in einem Schloss am Genfer See in der Schweiz statt. Zu den Teilnehmern gehörten Le Corbusier, Robert Mallet-Stevens, Auguste Perret, Pierre Chareau und Tony Garnier aus Frankreich, Victor Bourgeois aus Belgien, Walter Gropius, Erich Mendelsohn, Ernst May und Mies van der Rohe aus Deutschland, Josef Frank aus Österreich, Mart Stam und Gerrit Rietveld aus den Niederlanden sowie Adolf Loos aus der Tschechoslowakei. Eine Delegation sowjetischer Architekten war zur Teilnahme eingeladen, konnte aber keine Visa erhalten. Zu den späteren Mitgliedern gehörten Josep Lluís Sert aus Spanien und Alvar Aalto aus Finnland. Aus den Vereinigten Staaten nahm niemand teil. Ein zweites Treffen wurde 1930 in Brüssel von Victor Bourgeois zum Thema „Rationale Methoden für Wohngruppen“ organisiert. Ein drittes Treffen zum Thema „Die funktionale Stadt“ war für 1932 in Moskau geplant, wurde aber in letzter Minute abgesagt. Stattdessen hielten die Delegierten ihr Treffen auf einem Kreuzfahrtschiff zwischen Marseille und Athen ab. An Bord entwarfen sie gemeinsam einen Text darüber, wie moderne Städte organisiert sein sollten. Der Text, die so genannte Charta von Athen, wurde nach einer umfangreichen Überarbeitung durch Le Corbusier und andere schließlich 1943 veröffentlicht und wurde in den 1950er und 1960er Jahren zu einem einflussreichen Text für Stadtplaner. Die Gruppe traf sich 1937 erneut in Paris, um über den öffentlichen Wohnungsbau zu diskutieren, und sollte 1939 in den Vereinigten Staaten zusammentreffen, doch das Treffen wurde wegen des Krieges abgesagt. Das Vermächtnis der CIAM war ein weitgehend gemeinsamer Stil und eine gemeinsame Doktrin, die dazu beitrugen, die moderne Architektur in Europa und den Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg zu definieren.

Projekte (1928-1963)

Moskau-Projekte (1928-1934)

Le Corbusier sah in der neuen Gesellschaft, die sich nach der russischen Revolution in der Sowjetunion bildete, ein vielversprechendes Laboratorium für seine architektonischen Ideen. Er traf den russischen Architekten Konstantin Melnikov während der Kunstgewerbeausstellung 1925 in Paris und bewunderte den Bau von Melnikovs konstruktivistischem UdSSR-Pavillon, dem einzigen wirklich modernistischen Gebäude der Ausstellung neben seinem eigenen Esprit Nouveau-Pavillon. Auf Einladung von Melnikov reiste er nach Moskau, wo er feststellte, dass seine Schriften auf Russisch veröffentlicht worden waren; er hielt Vorträge und gab Interviews und baute zwischen 1928 und 1932 ein Bürogebäude für das Zentrosojus, den Sitz der sowjetischen Gewerkschaften.

1932 wurde er eingeladen, an einem internationalen Wettbewerb für den neuen Palast der Sowjets in Moskau teilzunehmen, der an der Stelle der auf Befehl Stalins abgerissenen Christ-Erlöser-Kathedrale errichtet werden sollte. Le Corbusier steuerte einen äußerst originellen Plan bei, einen flachen Komplex aus runden und rechteckigen Gebäuden und einen regenbogenartigen Bogen, von dem das Dach des großen Sitzungssaals abgehängt war. Zum Leidwesen von Le Corbusier wurde sein Plan von Stalin zugunsten eines massiven neoklassizistischen Turms abgelehnt, der der höchste in Europa sein sollte und mit einer Statue von Wladimir Lenin gekrönt werden sollte. Der Palast wurde nie gebaut; der Bau wurde durch den Zweiten Weltkrieg gestoppt, ein Schwimmbad trat an seine Stelle, und nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurde die Kathedrale an ihrem ursprünglichen Standort wieder aufgebaut.

Cité Universitaire, Immeuble Clarté und Cité de Refuge (1928-1933)

Zwischen 1928 und 1934, als Le Corbusiers Ansehen wuchs, erhielt er Aufträge für eine Vielzahl von Gebäuden. Im Jahr 1928 erhielt er von der sowjetischen Regierung den Auftrag, den Hauptsitz des Zentrosojus, des Zentralbüros der Gewerkschaften, zu bauen, ein großes Bürogebäude, dessen Glaswände sich mit Steintafeln abwechseln. Er baute die Villa de Madrot in Le Pradet (1929-1931) und eine Wohnung in Paris für Charles de Bestigui auf dem Dach eines bestehenden Gebäudes an der Champs-Élysées (1929-1932, später abgerissen). In den Jahren 1929-1930 baute er für die Heilsarmee ein schwimmendes Obdachlosenheim am linken Seine-Ufer an der Pont d'Austerlitz. Zwischen 1929 und 1933 baute er ein größeres und ehrgeizigeres Projekt für die Heilsarmee, die Cité de Refuge in der Rue Cantagrel im 13. Er baute auch den Schweizer Pavillon in der Cité Universitaire in Paris mit 46 Wohneinheiten für Studenten (1929-33). Er entwarf Möbel, die zu dem Gebäude passten; der Hauptsalon war mit einer Montage von Schwarz-Weiß-Fotografien der Natur dekoriert. Im Jahr 1948 ersetzte er sie durch ein selbst gemaltes, farbenfrohes Wandgemälde. In Genf baute er ein gläsernes Wohnhaus mit 45 Wohnungen, das Immeuble Clarté. Zwischen 1931 und 1945 baute er in der Rue Nungesser-et-Coli 24 im 16. Pariser Arrondissement mit Blick auf den Bois de Boulogne ein Wohnhaus mit fünfzehn Wohnungen, darunter eine Wohnung und ein Atelier für sich selbst im 6. und 7. Seine Wohnung und sein Atelier befinden sich heute im Besitz der Fondation Le Corbusier und können besichtigt werden.

Ville Contemporaine, Plan Voisin und Cité Radieuse (1922-1939)

Als die Weltwirtschaftskrise Europa erfasste, widmete Le Corbusier seinen Ideen für Städtebau und Planstädte immer mehr Zeit. Er glaubte, dass seine neuen, modernen architektonischen Formen eine organisatorische Lösung bieten würden, die die Lebensqualität der Arbeiterklasse verbessern würde. 1922 hatte er auf dem Pariser Salon d'Automne sein Modell der Ville Contemporaine, einer Stadt mit drei Millionen Einwohnern, vorgestellt. Sein Plan sah hohe Bürotürme vor, die von niedrigeren Wohnblöcken in einer Parklandschaft umgeben waren. Er berichtete, dass „die Analyse zu solchen Dimensionen, zu einem so neuen Maßstab und zur Schaffung eines städtischen Organismus führt, der sich so sehr von den bestehenden unterscheidet, dass man ihn sich kaum vorstellen kann.“ Die Ville Contemporaine, die eine imaginäre Stadt an einem imaginären Ort darstellt, erregt nicht die Aufmerksamkeit, die Le Corbusier sich wünscht. Für seinen nächsten Entwurf, den Plan Voisin (1925), wählte er einen weitaus provokanteren Ansatz: Er schlug vor, einen großen Teil des Pariser Stadtzentrums abzureißen und durch eine Gruppe sechzigstöckiger kreuzförmiger Bürotürme zu ersetzen, die von einer Parklandschaft umgeben sein sollten. Diese Idee schockierte die meisten Betrachter, was sicherlich auch beabsichtigt war. Der Plan sah einen mehrstöckigen Verkehrsknotenpunkt mit Depots für Busse und Züge sowie Autobahnkreuzen und einen Flughafen vor. Le Corbusier hatte die phantasievolle Vorstellung, dass zwischen den riesigen Wolkenkratzern Verkehrsflugzeuge landen würden. Er trennte die Fußgängerwege von den Fahrbahnen und schuf ein ausgeklügeltes Straßennetz. Zwischen die Bürotürme wurden Gruppen von niedrigeren, von der Straße zurückgesetzten Zickzack-Wohnblocks gesetzt. Le Corbusier schrieb: „Das Zentrum von Paris, das gegenwärtig vom Tod bedroht ist, vom Exodus bedroht ist, ist in Wirklichkeit eine Diamantenmine... Das Zentrum von Paris seinem Schicksal zu überlassen, bedeutet, vor dem Feind zu desertieren.“

Wie Le Corbusier zweifellos erwartet hatte, beeilte sich niemand, den Plan Voisin umzusetzen, aber er arbeitete weiter an Variationen der Idee und rekrutierte Anhänger. Im Jahr 1929 reiste er nach Brasilien, wo er Vorträge über seine architektonischen Ideen hielt. Er kehrte mit Zeichnungen seiner Vision für Rio de Janeiro zurück; er skizzierte mehrstöckige, serpentinenartige Wohngebäude auf Pylonen, die sich wie bewohnte Autobahnen durch Rio de Janeiro schlängeln.

Im Jahr 1931 entwickelte er einen visionären Plan für eine andere Stadt, Algier, die damals zu Frankreich gehörte. Wie sein Plan für Rio Janeiro sah auch dieser Plan den Bau eines Viadukts aus Beton vor, das von einem Ende der Stadt zum anderen führen sollte und auf dem Wohneinheiten untergebracht werden sollten. Im Gegensatz zu seinem frühen Plan Voisin war dieser Plan konservativer, da er nicht die Zerstörung der Altstadt von Algier vorsah; die Wohnhäuser sollten über der Altstadt errichtet werden. Wie seine Pariser Pläne löste auch dieser Plan Diskussionen aus, wurde aber nicht annähernd verwirklicht.

1935 besuchte Le Corbusier zum ersten Mal die Vereinigten Staaten. Als er von amerikanischen Journalisten gefragt wird, was er von den Wolkenkratzern in New York City halte, antwortet er bezeichnenderweise, dass er sie „viel zu klein“ finde. Über seine Erfahrungen in den Vereinigten Staaten schrieb er ein Buch mit dem Titel Quand Les cathédrales étaient blanches, Voyage au pays des timides“ (Als die Kathedralen weiß waren; Reise in das Land der Ängstlichen), in dem er seine Meinung über den Mangel an Kühnheit in der amerikanischen Architektur ausdrückte.

In den späten 1930er Jahren schrieb er viel, baute aber sehr wenig. Die Titel seiner Bücher drückten die Dringlichkeit und den Optimismus seiner Botschaften aus: Kanonen? Munition? No thank you, Lodging please!“ (1938) und ‚The lyricism of modern times and urbanism‘ (1939).

1928 setzte der französische Arbeitsminister Louis Loucheur die Verabschiedung eines Gesetzes über den öffentlichen Wohnungsbau durch, das den Bau von 260.000 neuen Wohnungen innerhalb von fünf Jahren vorsah. Le Corbusier begann sofort mit dem Entwurf eines neuen Typs modularer Wohneinheiten, die er Maison Loucheur nannte und die sich für dieses Projekt eignen würden. Diese Einheiten waren forty-five square metres (480 square feet) groß, bestanden aus Metallrahmen und sollten in Massenproduktion hergestellt und dann zur Baustelle transportiert werden, wo sie in ein Gerüst aus Stahl und Stein eingefügt werden sollten; die Regierung bestand auf Steinwänden, um die Unterstützung der örtlichen Bauunternehmer zu gewinnen. Die Standardisierung der Wohngebäude war der Kern dessen, was Le Corbusier in einem 1935 veröffentlichten Buch als „Ville Radieuse“ oder „strahlende Stadt“ bezeichnete. Die „Strahlende Stadt“ ähnelt seinen früheren Entwürfen „Zeitgenössische Stadt“ und „Plan Voisin“, mit dem Unterschied, dass die Wohnungen nach Familiengröße und nicht nach Einkommen und sozialer Stellung vergeben werden. In seinem Buch von 1935 entwickelte er seine Ideen für eine neue Art von Stadt, in der die wichtigsten Funktionen - Schwerindustrie, Fertigung, Wohnen und Handel - in sorgfältig geplanten und gestalteten Vierteln untergebracht werden sollten. Bevor jedoch irgendwelche Einheiten gebaut werden konnten, kam der Zweite Weltkrieg dazwischen.

Zweiter Weltkrieg und Wiederaufbau; Unité d'Habitation in Marseille (1939-1952)

-

Der modulare Aufbau der in das Gebäude eingefügten Wohnungen

-

Innerhalb der Unité d'Habitation, Marseille (1947-1952) gelegene „Straße“

-

Salon und Terrasse einer ursprünglichen Einheit der Unité d'Habitation, heute in der Cité de l'Architecture et du Patrimoine in Paris (1952)

Während des Krieges und der deutschen Besatzung Frankreichs setzt Le Corbusier alles daran, seine Architekturprojekte zu fördern. Er zieht eine Zeit lang nach Vichy, wo sich die kollaborierende Regierung von Marschall Philippe Petain befindet, und bietet seine Dienste für architektonische Projekte an, darunter sein Plan für den Wiederaufbau von Algier, der jedoch abgelehnt wird. Er schreibt weiter und vollendet 1941 „Sur les Quatres routes“ (Über die vier Routen). Nach 1942 verlässt Le Corbusier Vichy und geht nach Paris. Er wird eine Zeit lang technischer Berater der Eugenik-Stiftung von Alexis Carrel, tritt aber am 20. April 1944 zurück. 1943 gründete er eine neue Vereinigung moderner Architekten und Bauherren, die Ascoral, die Versammlung der Bauherren für eine Erneuerung der Architektur, aber es gab keine Projekte zu bauen.

Bei Kriegsende war Le Corbusier fast sechzig Jahre alt und hatte seit zehn Jahren kein einziges Projekt mehr realisiert. Er versucht vergeblich, Aufträge für mehrere der ersten großen Wiederaufbauprojekte zu erhalten, aber seine Vorschläge für den Wiederaufbau der Stadt Saint-Dié und für La Rochelle werden abgelehnt. Dennoch blieb er hartnäckig und fand schließlich in Raoul Dautry, dem neuen Minister für Wiederaufbau und Städtebau, einen willigen Partner. Dautry erklärte sich bereit, eines seiner Projekte zu finanzieren, eine Unité habitation de grandeur conforme, d. h. Wohneinheiten mit Standardmaßen, von denen die erste in Marseille gebaut werden sollte, das während des Krieges schwer beschädigt worden war.

Dies war sein erster öffentlicher Auftrag und ein Durchbruch für Le Corbusier. Er gab dem Gebäude den Namen seines theoretischen Projekts aus der Vorkriegszeit, der „Cité Radieuse“, und folgte den Prinzipien, die er vor dem Krieg studiert hatte, indem er einen riesigen Stahlbetonrahmen vorschlug, in den modulare Wohnungen wie Flaschen in ein Flaschenregal passen sollten. Wie die Villa Savoye stand das Gebäude auf Betonpfeilern, die jedoch wegen des Mangels an Stahl zur Verstärkung des Betons massiver als üblich ausfielen. Das Gebäude umfasste 337 Duplex-Wohnungsmodule, in denen insgesamt 1 600 Personen untergebracht werden konnten. Jedes Modul war drei Stockwerke hoch und enthielt zwei Wohnungen, die miteinander kombiniert waren, so dass jedes Modul zwei Ebenen hatte (siehe Abbildung oben). Die Module verliefen von einer Seite des Gebäudes zur anderen, und jede Wohnung hatte an jedem Ende eine kleine Terrasse. Sie wurden auf geniale Weise wie Teile eines chinesischen Puzzles zusammengefügt, wobei ein Korridor durch den Raum zwischen den beiden Wohnungen in jedem Modul führte. Die Bewohner hatten die Wahl zwischen dreiundzwanzig verschiedenen Wohnungskonfigurationen. Le Corbusier entwarf Möbel, Teppiche und Lampen, die zu dem Gebäude passten, allesamt rein funktional; die einzige Dekoration bestand in der Wahl der Innenfarben. Die einzigen leicht dekorativen Merkmale des Gebäudes sind die Lüftungsschächte auf dem Dach, die Le Corbusier wie die Schornsteine eines Ozeandampfers aussehen ließ, eine funktionelle Form, die er bewunderte.

Das Gebäude sollte nicht nur ein Wohnhaus sein, sondern auch alle für das Wohnen erforderlichen Dienstleistungen bieten. In jedem dritten Stockwerk befand sich zwischen den Modulen ein breiter Korridor, der wie eine innere Straße über die gesamte Länge des Gebäudes verlief. Dieser diente als eine Art Geschäftsstraße mit Geschäften, Esslokalen, einem Kindergarten und Freizeiteinrichtungen. Auf dem Dach befanden sich eine Laufbahn und eine kleine Bühne für Theateraufführungen. Das Gebäude selbst war von Bäumen und einem kleinen Park umgeben.

Le Corbusier schrieb später, dass das Konzept der „Unité d'Habitation“ durch den Besuch der Kartause von Florenz in Galluzzo in Italien inspiriert wurde, den er 1907 und 1910 während seiner ersten Reisen gemacht hatte. Er wollte, wie er schrieb, einen idealen Ort „für Meditation und Kontemplation“ schaffen. Im Kloster habe er auch gelernt, dass „die Normierung zur Vollkommenheit führt“ und dass „der Mensch sein ganzes Leben lang unter diesem Impuls arbeitet: das Haus zum Tempel der Familie zu machen“.

Die „Unité d'Habitation“ markiert einen Wendepunkt in der Karriere von Le Corbusier. 1952 wird er in einer Zeremonie auf dem Dach seines neuen Gebäudes zum Kommandeur der Ehrenlegion ernannt. Er war vom Außenseiter und Kritiker des architektonischen Establishments zu dessen Zentrum aufgestiegen und wurde zum bedeutendsten französischen Architekten.

Nachkriegsprojekte, Sitz der Vereinten Nationen (1947-1952)

Zwischen 1948 und 1952 realisierte Le Corbusier eine weitere, fast identische Unité d'Habitation in Rezé-les-Nantes im Département Loire-Atlantique und in den folgenden Jahren drei weitere in Berlin, Briey-en-Forêt und Firminy; außerdem entwarf er eine Fabrik für die Firma Claude und Duval in Saint-Dié in den Vogesen. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg wird Le Corbusier nicht nur in Architektur- und Planerkreisen bekannt, sondern er wird zu einer der führenden intellektuellen Persönlichkeiten seiner Zeit.

Anfang 1947 reichte Le Corbusier einen Entwurf für den Sitz der Vereinten Nationen ein, der am East River in New York gebaut werden sollte. Anstelle eines Wettbewerbs sollte der Entwurf von einem Beratergremium ausgewählt werden, das sich aus führenden internationalen Architekten zusammensetzte, die von den Regierungen der Mitgliedsstaaten benannt wurden, darunter Le Corbusier, Oscar Niemeyer aus Brasilien, Howard Robertson aus Großbritannien, Nikolai Bassov aus der Sowjetunion und fünf weitere Architekten aus aller Welt. Das Komitee stand unter der Leitung des amerikanischen Architekten Wallace K. Harrison, der auch der Architekt der Familie Rockefeller war, die das Grundstück für das Gebäude gestiftet hatte.

Le Corbusier hatte seinen Plan für das Sekretariat vorgelegt, der als Plan 23 der 58 eingereichten Pläne bezeichnet wurde. In Le Corbusiers Plan befanden sich Büros, Ratssäle und der Saal der Generalversammlung in einem einzigen Block in der Mitte des Geländes. Er setzte sich intensiv für sein Projekt ein und bat den jüngeren brasilianischen Architekten Niemeyer, ihn bei seinem Plan zu unterstützen und ihm zu helfen. Um Le Corbusier zu helfen, weigerte sich Niemeyer, seinen Entwurf einzureichen, und nahm nicht an den Sitzungen teil, bis der Direktor Harrison darauf bestand. Niemeyer legte daraufhin seinen Plan 32 vor, der das Bürogebäude sowie die Räte und die Generalversammlung in getrennten Gebäuden vorsah. Nach eingehender Diskussion entschied sich der Ausschuss für Niemeyers Plan, schlug ihm jedoch vor, bei dem endgültigen Projekt mit Le Corbusier zusammenzuarbeiten. Le Corbusier drängte Niemeyer, die Generalversammlungshalle in die Mitte des Geländes zu setzen, wodurch Niemeyers Plan eines großen Platzes in der Mitte des Geländes wegfallen würde. Niemeyer stimmte dem Vorschlag von Le Corbusier zu, und der Hauptsitz wurde mit geringfügigen Änderungen nach dem gemeinsamen Plan gebaut.

Religiöse Architektur (1950-63)

-

Die Kapelle von Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp (1950-1955)

-

Das Kloster Sainte Marie de La Tourette bei Lyon (1953-1960)

-

Kirche Saint-Pierre, Firminy (1960-2006)

Le Corbusier war ein bekennender Atheist, aber er glaubte auch fest an die Fähigkeit der Architektur, eine sakrale und spirituelle Umgebung zu schaffen. In den Nachkriegsjahren entwarf er zwei bedeutende Sakralbauten: die Kapelle Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp (1950-1955) und das Kloster Sainte Marie de La Tourette (1953-1960). Le Corbusier schrieb später, dass er in seiner religiösen Architektur von einem Dominikanerpater, Marie-Alain Couturier, der eine Bewegung und eine Zeitschrift für moderne religiöse Kunst gegründet hatte, sehr unterstützt wurde.

Im Mai 1950 besuchte Le Corbusier zum ersten Mal den abgelegenen Ort Ronchamp in den Bergen, sah die Ruinen der alten Kapelle und zeichnete Skizzen von möglichen Formen. Danach schrieb er: „Mit dem Bau dieser Kapelle wollte ich einen Ort der Stille, des Friedens, des Gebets und der inneren Freude schaffen. Das Gefühl für das Heilige beflügelte unsere Bemühungen. Manche Dinge sind heilig, andere nicht, ob sie nun religiös sind oder nicht“.

Das zweite große religiöse Projekt von Le Corbusier war das Kloster Sainte Marie de La Tourette in L'Arbresle im Departement Rhône (1953-1960). Wiederum war es Pater Couturier, der Le Corbusier für das Projekt engagierte. Er lud Le Corbusier ein, die schlichte und imposante Abtei Le Thoronet aus dem 12. bis 13. Jahrhundert in der Provence zu besichtigen, und nutzte auch seine Erinnerungen an den Besuch der Kartause Erna in Florenz in seiner Jugend. Dieses Projekt umfasste nicht nur eine Kapelle, sondern auch eine Bibliothek, ein Refektorium, Räume für Versammlungen und Besinnung sowie Schlafsäle für die Nonnen. Für die Wohnräume verwendete er dasselbe Modulor-Konzept zur Messung des idealen Wohnraums, das er auch bei der Unité d'Habitation in Marseille verwendet hatte: Höhe unter der Decke 2.26 metres (7 feet 5 inches) und Breite 1.83 metres (6 feet 0 inches).

Le Corbusier verwendete für den Bau des Klosters, das am Hang eines Hügels liegt, Rohbeton. Die drei Wohnblöcke sind U-förmig und werden von der Kapelle abgeschlossen, in deren Mitte sich ein Innenhof befindet. Der Konvent hat ein flaches Dach und steht auf gemeißelten Betonpfeilern. Jede der Wohnzellen verfügt über eine kleine Loggia mit einem Sonnenschutz aus Beton, von der aus man in die Landschaft blickt. Das Herzstück des Klosters ist die Kapelle, ein schlichter Kasten aus Beton, den er seine „Box der Wunder“ nannte. Im Gegensatz zur hochgradig bearbeiteten Fassade der Unité d'Habitation besteht die Fassade der Kapelle aus rohem, unbearbeitetem Beton. Er beschrieb das Gebäude in einem Brief an Albert Camus im Jahr 1957: „Ich bin von der Idee einer „Schachtel der Wunder“ angetan. .... Wie der Name schon sagt, ist es eine rechteckige Schachtel aus Beton. Sie hat keine der traditionellen theatralischen Tricks, sondern die Möglichkeit, wie der Name schon sagt, Wunder zu vollbringen.“ Das Innere der Kapelle ist extrem einfach, nur Bänke in einem schlichten, unfertigen Betonkasten, mit Licht, das durch ein einziges Quadrat im Dach und sechs kleine Bänder an den Seiten kommt. Die darunter liegende Krypta hat intensive blaue, rote und gelbe Wände und wird durch von oben einfallendes Sonnenlicht beleuchtet. Das Kloster weist noch weitere ungewöhnliche Merkmale auf, darunter vom Boden bis zur Decke reichende Glastafeln in den Versammlungsräumen, Fenstertafeln, die den Blick in Stücke zerteilen, und ein System aus Beton- und Metallrohren, die wie Geschützrohre aussehen und das Sonnenlicht durch farbige Prismen auf die Wände der Sakristei und die Nebenaltäre der Krypta auf der darunter liegenden Ebene projizieren. Sie wurden scherzhaft als „Maschinengewehre“ der Sakristei und als „Lichtkanonen“ der Krypta bezeichnet.

1960 begann Le Corbusier mit einem dritten Sakralbau, der Kirche Saint-Pierre in der neuen Stadt Firminy-Vert, wo er eine Unité d'Habitation und ein Kultur- und Sportzentrum errichtet hatte. Obwohl der ursprüngliche Entwurf von ihm stammt, wurde mit dem Bau erst fünf Jahre nach seinem Tod begonnen, und die Arbeiten wurden unter verschiedenen Architekten fortgesetzt, bis sie 2006 abgeschlossen wurden. Das spektakulärste Merkmal der Kirche ist der schräge Betonturm, der den gesamten Innenraum bedeckt, ähnlich dem des Versammlungsgebäudes in seinem Komplex in Chandigarh. Hohe Fenster im Turm erhellen den Innenraum. Le Corbusier schlug ursprünglich vor, dass die winzigen Fenster auch die Form einer Konstellation an die Wände projizieren sollten. Später entwarfen die Architekten die Kirche so, dass sie das Sternbild Orion projiziert.

Chandigarh (1951-1956)

-

Der Oberste Gerichtshof, Chandigarh (1951-1956)

-

Sekretariatsgebäude, Chandigarh (1952-1958)

-

Palast der Versammlung (Chandigarh) (1952-1961)

Le Corbusiers größtes und ehrgeizigstes Projekt war die Gestaltung von Chandigarh, der Hauptstadt der indischen Bundesstaaten Punjab und Haryana, die nach der Unabhängigkeit Indiens im Jahr 1947 gegründet wurde. Le Corbusier wurde 1950 vom indischen Premierminister Jawaharlal Nehru kontaktiert und aufgefordert, ein Projekt vorzuschlagen. Ein amerikanischer Architekt, Albert Mayer, hatte 1947 einen Plan für eine Stadt mit 150.000 Einwohnern erstellt, aber die indische Regierung wollte eine größere und monumentalere Stadt. Corbusier arbeitete mit zwei britischen Spezialisten für Städtebau und Architektur in tropischem Klima, Maxwell Fry und Jane Drew, sowie mit seinem Cousin Pierre Jeanneret, der nach Indien zog und den Bau bis zu seinem Tod überwachte, an dem Plan.

Le Corbusier schwärmte wie immer von seinem Projekt: „Es wird eine Stadt der Bäume sein“, schrieb er, „der Blumen und des Wassers, der Häuser, die so einfach sind wie die zur Zeit Homers, und einiger prächtiger Bauten der höchsten Stufe des Modernismus, in denen die Regeln der Mathematik herrschen werden.“ Sein Plan sah Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete sowie Parks und Verkehrsinfrastrukturen vor. In der Mitte befand sich das Kapitol, ein Komplex aus vier großen Regierungsgebäuden: dem Palast der Nationalversammlung, dem Obersten Gerichtshof, dem Palast des Ministersekretariats und dem Palast des Gouverneurs. Aus finanziellen und politischen Gründen wurde der Gouverneurspalast während des Baus der Stadt fallen gelassen, wodurch das endgültige Projekt etwas aus dem Gleichgewicht geriet. Von Anfang an arbeitete Le Corbusier, wie er berichtete, „wie ein Zwangsarbeiter“. Er lehnte den früheren amerikanischen Plan als „Faux-Moderne“ und übermäßig mit Parkplätzen und Straßen gefüllt ab. Er wollte zeigen, was er in vierzig Jahren städtebaulicher Studien gelernt hatte, und der französischen Regierung die Chancen aufzeigen, die sie verpasst hatte, als sie ihn nicht mit dem Wiederaufbau der französischen Städte nach dem Krieg beauftragt hatte. In seinen Entwurf flossen viele seiner Lieblingsideen ein: eine architektonische Promenade, die die örtliche Landschaft, das Sonnenlicht und die Schatten in die Gestaltung einbezieht; die Verwendung des Modulor, um jedem Element einen korrekten menschlichen Maßstab zu geben, der sich an den Proportionen des menschlichen Körpers orientiert; und sein Lieblingssymbol, die offene Hand („Die Hand ist offen, um zu geben und zu empfangen“). Er platzierte eine monumentale Statue der offenen Hand an einer prominenten Stelle des Entwurfs.

Le Corbusiers Entwurf sah die Verwendung von Rohbeton vor, dessen Oberfläche weder geglättet noch poliert wurde und der die Spuren der Formen, in denen er getrocknet war, aufwies. Pierre Jeanneret schrieb seinem Cousin, dass er ständig mit den Bauarbeitern kämpfte, die dem Drang, den Rohbeton zu glätten und zu polieren, nicht widerstehen konnten, vor allem wenn wichtige Besucher auf die Baustelle kamen. Auf der Baustelle des Obersten Gerichtshofs waren zeitweise eintausend Arbeiter beschäftigt. Le Corbusier schrieb an seine Mutter: „Es ist eine architektonische Symphonie, die alle meine Hoffnungen übertrifft, die im Licht aufblitzt und sich in einer unvorstellbaren und unvergesslichen Weise entwickelt. Aus der Ferne und aus der Nähe erregt es Erstaunen; alles aus rohem Beton und einer Zementkanone gebaut. Bewundernswert und grandios. In all den Jahrhunderten hat das noch niemand gesehen“.

Der 1951 begonnene Oberste Gerichtshof wurde 1956 fertiggestellt. Das Gebäude war radikal: ein Parallelogramm mit einem umgedrehten Sonnenschirm als Spitze. Entlang der Wände waren hohe Betongitter 1.5 metres (4 feet 11 inches) dick, die als Sonnenschutz dienten. Der Eingang war mit einer monumentalen Rampe und Säulen versehen, die eine Luftzirkulation ermöglichten. Die Säulen waren ursprünglich aus weißem Kalkstein, wurden aber in den 1960er Jahren in leuchtenden Farben neu gestrichen, die der Witterung besser standhielten.

Das Sekretariat, das größte Gebäude, in dem die Regierungsbüros untergebracht waren, wurde zwischen 1952 und 1958 errichtet. Es ist ein riesiger Block 250 metres (820 feet) mit acht Stockwerken und einer Rampe, die vom Erdgeschoss bis zum obersten Stockwerk reicht. Die Rampe war zum Teil skulptural und zum Teil praktisch gestaltet. Da es zum Zeitpunkt des Baus noch keine modernen Baukräne gab, war die Rampe die einzige Möglichkeit, Material nach oben auf die Baustelle zu bringen. Das Sekretariat wies zwei Merkmale auf, die von seinem Entwurf für die Unité d'Habitation in Marseille übernommen wurden: Sonnenschutzgitter aus Beton über den Fenstern und eine Dachterrasse.

Das wichtigste Gebäude des Kapitolkomplexes war der Versammlungspalast (1952-61), der sich gegenüber dem Obersten Gerichtshof am anderen Ende einer fünfhundert Meter langen Esplanade mit einem großen spiegelnden Becken an der Stirnseite befand. Dieses Gebäude verfügt über einen zentralen Innenhof, über dem sich der Hauptsitzungssaal der Versammlung befindet. Auf dem Dach auf der Rückseite des Gebäudes befindet sich ein charakteristisches Merkmal von Le Corbusier, ein großer Turm, der in seiner Form an den Schornstein eines Schiffes oder den Lüftungsturm eines Heizkraftwerks erinnert. Le Corbusier setzte mit einem riesigen Wandteppich im Sitzungssaal und einem großen, mit Emaille verzierten Tor Akzente in Farbe und Textur. Er schrieb über dieses Gebäude: „Ein in seiner Wirkung großartiger Palast, der aus der neuen Kunst des rohen Betons entstanden ist. Er ist prächtig und furchtbar; furchtbar bedeutet, dass er nichts Kaltes für die Augen hat.“

Weiteres Leben und Werk (1955-1965)

-

Das Nationalmuseum für westliche Kunst in Tokio (1954-1959)

-

Carpenter Center for the Visual Arts in Cambridge, Massachusetts (1960-1963)

-

Das Centre Le Corbusier in Zürich (1962-1967)

Die 1950er und 1960er Jahre waren eine schwierige Zeit für Le Corbusiers Privatleben: 1957 starb seine Frau Yvonne und 1960 seine Mutter, zu der er eine enge Beziehung hatte. Er bleibt in den verschiedensten Bereichen aktiv: 1955 veröffentlicht er „Poéme de l'angle droit“, eine Mappe mit Lithografien, die in der gleichen Sammlung wie das Buch „Jazz“ von Henri Matisse erscheint. 1958 arbeitet er mit dem Komponisten Edgar Varèse an dem Werk Le Poème électronique, einer Klang- und Lichtshow für den Philips-Pavillon auf der Weltausstellung in Brüssel. 1960 veröffentlichte er ein neues Buch, L'Atelier de la recherché patiente (Die Werkstatt der Patientenforschung), das gleichzeitig in vier Sprachen erschien. Seine Pionierarbeit auf dem Gebiet der modernen Architektur wird zunehmend gewürdigt: 1959 wird seine vom Abriss bedrohte Villa Savoye durch eine erfolgreiche internationale Kampagne unter Denkmalschutz gestellt; es ist das erste Mal, dass ein Werk eines lebenden Architekten diese Auszeichnung erhält. 1962, im selben Jahr, in dem der Palast der Versammlung in Chandigarh eingeweiht wurde, fand im Nationalmuseum für moderne Kunst in Paris die erste Retrospektive seines Werks statt. Im Jahr 1964 wurde ihm in seinem Atelier in der Rue de Sèvres von Kulturminister André Malraux das Großkreuz der Ehrenlegion verliehen.

Sein späteres architektonisches Werk ist äußerst vielfältig und basiert häufig auf Entwürfen früherer Projekte. In den Jahren 1952-1958 entwirft er eine Reihe von kleinen Ferienhäuschen, 2.26 by 2.26 by 2.6 metres (7.4 by 7.4 by 8.5 feet) groß, für einen Standort am Mittelmeer in Roquebrune-Cap-Martin. Er baute eine ähnliche Hütte für sich selbst, aber der Rest des Projekts wurde erst nach seinem Tod realisiert. Von 1953 bis 1957 entwarf er das Maison du Brésil, ein Wohngebäude für brasilianische Studenten für die Cité Universitaire in Paris. Zwischen 1954 und 1959 baute er das Nationalmuseum für westliche Kunst in Tokio. Zu seinen weiteren Projekten gehörten ein Kulturzentrum und ein Stadion für die Stadt Firminy, wo er sein erstes Wohnbauprojekt (1955-1958) errichtet hatte, sowie ein Stadion in Bagdad, Irak (das seit seiner Errichtung stark verändert wurde). Außerdem baute er nach dem Vorbild des Originals in Marseille drei neue „Unités d'Habitation“, das erste in Berlin (1956-1958), das zweite in Briey-en-Forêt im Departement Meurthe-et-Moselle und das dritte (1959-1967) in Firminy. Von 1960 bis 1963 errichtete er sein einziges Gebäude in den Vereinigten Staaten, das Carpenter Center for the Visual Arts in Cambridge, Massachusetts. Jørn Utzon, der Architekt des Opernhauses von Sydney, beauftragte Le Corbusier mit der Einrichtung des entstehenden Opernhauses. Le Corbusier entwirft den Wandteppich „Les Dés Sont Jetés“, der 1960 fertiggestellt wird.

Le Corbusier starb 1965 im Alter von 77 Jahren nach einem Bad an der Côte d'Azur an einem Herzinfarkt. Zum Zeitpunkt seines Todes befanden sich mehrere Projekte auf dem Reißbrett: die Kirche Saint-Pierre in Firminy, die schließlich 2006 in veränderter Form fertiggestellt wurde, ein Kongresspalast für Straßburg (1962-65) und ein Krankenhaus in Venedig (1961-1965), die jedoch nie gebaut wurden. Für die Galeristin Heidi Weber entwarf Le Corbusier 1962-1967 eine Kunstgalerie am See in Zürich. Das heute Centre Le Corbusier genannte Gebäude ist eines seiner letzten vollendeten Werke.

Nachlass

Die Fondation Le Corbusier (FLC) fungiert als sein offizieller Nachlass. In den USA vertritt die Artists Rights Society die Urheberrechte der Fondation Le Corbusier.

Ideen

Die fünf Punkte einer modernen Architektur

Le Corbusier definierte die Grundsätze seiner neuen Architektur in Les cinq points de l'architecture moderne, die 1927 veröffentlicht und von seinem Cousin Pierre Jeanneret mitverfasst wurden. Sie fassen die Lektionen zusammen, die er in den vorangegangenen Jahren gelernt hatte und die er in seinen Ende der 1920er Jahre errichteten Villen buchstäblich in die Tat umsetzte, am deutlichsten in der Villa Savoye (1928-1931).

Die fünf Punkte sind:

- Der Pilotis, oder Pylon. Das Gebäude steht auf Stahlbetonpfeilern, was eine freie Zirkulation im Erdgeschoss ermöglicht und dunkle und feuchte Bereiche des Hauses eliminiert.

- Die Dachterrasse. Das Schrägdach wird durch ein Flachdach ersetzt; das Dach kann als Garten, für Promenaden, für Sport oder ein Schwimmbad genutzt werden.

- Der Freie Plan. Tragende Wände werden durch Stahl- oder Stahlbetonstützen ersetzt, so dass der Innenraum frei gestaltet werden kann, und Innenwände können an beliebiger Stelle angebracht oder ganz weggelassen werden. Die Struktur des Gebäudes ist von außen nicht sichtbar.

- Das Bandfenster. Da die Wände das Haus nicht stützen, können die Fenster über die gesamte Länge des Hauses verlaufen, so dass alle Räume gleichmäßig belichtet werden können.

- Die Freie Fassade. Da das Gebäude im Inneren von Säulen getragen wird, kann die Fassade viel leichter und offener sein oder ganz aus Glas bestehen. Stürze oder andere Strukturen um die Fenster herum sind nicht erforderlich.

„Architekturpromenade“

Die „architektonische Promenade“ war eine weitere Idee, die Le Corbusier sehr am Herzen lag und die er vor allem bei seinem Entwurf für die Villa Savoye umsetzte. In „Une Maison, un Palais“ (1928) beschreibt er sie: „Die arabische Architektur erteilt uns eine wertvolle Lektion: Man lernt sie am besten im Gehen, zu Fuß. Beim Gehen, wenn man von einem Ort zum anderen geht, kann man die Merkmale der Architektur am besten erkennen. In diesem Haus (Villa Savoye) findet man eine wahre architektonische Promenade, die ständig neue, unerwartete und manchmal erstaunliche Aspekte bietet. Die Promenade der Villa Savoye, schrieb Le Corbusier, sowohl im Innern des Hauses als auch auf der Dachterrasse, hebt oft den traditionellen Unterschied zwischen Innen und Außen auf.

Ville Radieuse und Urbanismus

In den 1930er Jahren erweiterte und reformulierte Le Corbusier seine Ideen zum Städtebau und veröffentlichte sie schließlich 1935 in La Ville radieuse (Die strahlende Stadt). Der vielleicht wichtigste Unterschied zwischen der Zeitgenössischen Stadt und der Strahlenden Stadt besteht darin, dass in der Strahlenden Stadt die klassenbasierte Schichtung der Zeitgenössischen Stadt aufgegeben wurde; die Wohnungen wurden nun nach der Familiengröße und nicht mehr nach der wirtschaftlichen Stellung vergeben. Manche haben in „Die strahlende Stadt“ düstere Töne hineingelesen: In der „erstaunlich schönen Ansammlung von Gebäuden“, die Stockholm darstellte, sah Le Corbusier zum Beispiel nur „erschreckendes Chaos und traurige Monotonie“. Er träumte davon, die Stadt zu „säubern und zu reinigen“ und „eine ruhige und kraftvolle Architektur“ zu schaffen - und meinte damit Stahl, Glasplatten und Stahlbeton. Obwohl Le Corbusiers Entwürfe für Stockholm nicht erfolgreich waren, griffen spätere Architekten seine Ideen auf und „zerstörten“ die Stadt teilweise mit ihnen.

Le Corbusier hoffte, dass politisch gesinnte Industrielle in Frankreich mit ihren effizienten tayloristischen und fordistischen Strategien, die sie von amerikanischen Industriemodellen übernommen hatten, bei der Neuorganisation der Gesellschaft eine Vorreiterrolle spielen würden. Wie Norma Evenson es formuliert hat, „erschien die vorgeschlagene Stadt den einen als kühne und überzeugende Vision einer schönen neuen Welt und den anderen als eine frigide, größenwahnsinnige Negation der vertrauten städtischen Umgebung“.

Le Corbusier „Seine Ideen - seine Stadtplanung und seine Architektur - werden getrennt betrachtet“, so Perelman, „dabei sind sie ein und dasselbe.“

In „La Ville radieuse“ entwarf er eine im Wesentlichen unpolitische Gesellschaft, in der die Bürokratie der wirtschaftlichen Verwaltung den Staat ersetzt.

Le Corbusier war dem Denken der französischen Utopisten des 19. Jahrhunderts, Saint-Simon und Charles Fourier, sehr verbunden. Es gibt eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen dem Konzept der unité und Fouriers Phalansterie. Von Fourier übernahm Le Corbusier zumindest teilweise dessen Konzept der administrativen und nicht der politischen Regierung.

Modulor

Der Modulor war ein Standardmodell der menschlichen Form, das Le Corbusier entwickelte, um die richtige Menge an Wohnraum für die Bewohner seiner Gebäude zu bestimmen. Es war auch seine recht originelle Art, mit den Unterschieden zwischen dem metrischen System und dem britischen oder amerikanischen System umzugehen, da der Modulor an keines der beiden Systeme gebunden war.

Le Corbusier verwendete in seinem Modulor-System ausdrücklich den Goldenen Schnitt als Maßstab für die architektonischen Proportionen. Er sah dieses System als Fortsetzung der langen Tradition des Vitruv, des „Vitruvianischen Menschen“ von Leonardo da Vinci, des Werks von Leon Battista Alberti und anderer, die die Proportionen des menschlichen Körpers nutzten, um das Aussehen und die Funktion der Architektur zu verbessern. Neben dem Goldenen Schnitt stützte Le Corbusier das System auf die menschlichen Maße, die Fibonacci-Zahlen und die Doppeleinheit. Viele Gelehrte sehen den Modulor als humanistischen Ausdruck, aber es wird auch behauptet, dass: „Es ist genau das Gegenteil (...) Es ist die Mathematisierung des Körpers, die Standardisierung des Körpers, die Rationalisierung des Körpers.“

Er trieb Leonardos Vorschlag des Goldenen Schnitts in den menschlichen Proportionen auf die Spitze: Er teilte die Höhe seines menschlichen Modellkörpers am Nabel mit den beiden Schnitten im Goldenen Schnitt und unterteilte diese Schnitte dann im Goldenen Schnitt an den Knien und an der Kehle; diese Proportionen im Goldenen Schnitt verwendete er im Modulor-System.

Die Villa Stein in Garches von Le Corbusier aus dem Jahr 1927 ist ein Beispiel für die Anwendung des Modulor-Systems. Der rechteckige Grundriss, der Aufriss und die innere Struktur der Villa kommen dem Goldenen Rechteck sehr nahe.

Le Corbusier stellte Harmonie- und Proportionssysteme in den Mittelpunkt seiner Entwurfsphilosophie, und sein Glaube an die mathematische Ordnung des Universums war eng mit dem Goldenen Schnitt und der Fibonacci-Reihe verbunden, die er als „Rhythmen, die für das Auge sichtbar und in ihren Beziehungen zueinander klar sind“ beschrieb. Und diese Rhythmen liegen den menschlichen Aktivitäten zugrunde. Sie erklingen im Menschen durch eine organische Unvermeidlichkeit, dieselbe feine Unvermeidlichkeit, die das Nachzeichnen des Goldenen Schnitts durch Kinder, alte Männer, Wilde und Gelehrte bewirkt.“

Öffentliche Hand

Die Offene Hand (La Main Ouverte) ist ein wiederkehrendes Motiv in Le Corbusiers Architektur, für ihn ein Zeichen für „Frieden und Versöhnung“. Sie ist offen zum Geben und offen zum Empfangen“. Die größte der vielen Skulpturen der Offenen Hand, die Le Corbusier schuf, ist eine 26-meter-high (85 ft) Version in Chandigarh, Indien, bekannt als Open Hand Monument.

Möbel

Le Corbusier war ein wortgewaltiger Kritiker der fein gearbeiteten, handgefertigten Möbel aus seltenen und exotischen Hölzern, Intarsien und Bezügen, die auf der Kunstgewerbeausstellung 1925 präsentiert wurden. Wie üblich schrieb Le Corbusier zunächst ein Buch mit seinen Möbeltheorien und einprägsamen Slogans. In seinem 1925 erschienenen Buch „L'Art Décoratif d'aujourd'hui“ forderte er Möbel, die aus preiswerten Materialien bestehen und in Massenproduktion hergestellt werden können. Le Corbusier beschrieb drei verschiedene Möbeltypen: Typ-Bedarf, Typ-Möbel und Objekte für die menschlichen Gliedmaßen. Er definierte Objekte mit menschlichen Gliedmaßen als: „Verlängerungen unserer Gliedmaßen, die an menschliche Funktionen angepasst sind, die Typ-Bedürfnisse und Typ-Funktionen sind, also Typ-Objekte und Typ-Möbel. Das Objekt mit menschlichen Gliedmaßen ist ein gefügiger Diener. Ein guter Diener ist diskret und zurückhaltend, um seinem Herrn die Freiheit zu lassen. Gewiss, die Kunstwerke sind Werkzeuge, schöne Werkzeuge. Und es lebe der gute Geschmack, der sich in Auswahl, Feinheit, Proportion und Harmonie manifestiert“. Er erklärte weiter: „Stühle sind Architektur, Sofas sind bourgeois“.

Bei der Ausstattung seiner Projekte, wie etwa seines Pavillons auf der Weltausstellung von 1925, griff Le Corbusier zunächst auf fertige Möbel von Thonet zurück. Im Jahr 1928, nach der Veröffentlichung seiner Theorien, begann er mit dem Design von Möbeln zu experimentieren. 1928 lud er die Architektin Charlotte Perriand ein, als Möbeldesignerin in seinem Studio mitzuarbeiten. Auch sein Cousin Pierre Jeanneret arbeitete an vielen Entwürfen mit. Für die Herstellung seiner Möbel wandte er sich an die deutsche Firma Gebrüder Thonet, die in den frühen 1920er Jahren begonnen hatte, Stühle aus Stahlrohr, einem ursprünglich für Fahrräder verwendeten Material, herzustellen. Le Corbusier bewunderte das Design von Marcel Breuer und dem Bauhaus, die 1925 mit der Herstellung von eleganten, modernen Clubsesseln aus Stahlrohr begonnen hatten. Mies van der Rohe hatte 1927 begonnen, seine Version in einer skulpturalen, geschwungenen Form mit einer Sitzfläche aus Schilfrohr herzustellen.

Die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen Le Corbusier und Perriand waren drei Stuhltypen mit verchromten Stahlrohrrahmen: Der LC4, Chaise Longue, (1927-28), mit einer Bespannung aus Kuhfell, die ihm einen Hauch von Exotik verleiht; der Fauteuil Grand Confort (LC3) (1928-29), ein Clubsessel mit Rohrgestell, der an die komfortablen Art-déco-Clubsessel erinnert, die in den 1920er Jahren populär wurden; und der Fauteuil à dossier vascular (LC4) (1928-29), ein niedriger, in einem Stahlrohrgestell aufgehängter Sitz, ebenfalls mit Kuhfellbespannung. Diese Stühle wurden speziell für zwei seiner Projekte entworfen, das „Maison la Roche“ in Paris und einen Pavillon für Barbara und Henry Church. Alle drei zeigen deutlich den Einfluss von Mies van der Rohe und Marcel Breuer. Die Möbellinie wird durch zusätzliche Entwürfe für Le Corbusiers 1929 entstandene Salon d'Automne „Ausstattung für das Haus“ erweitert. Trotz der Absicht von Le Corbusier, dass seine Möbel preiswert und in Massenproduktion hergestellt werden sollten, waren seine Stücke ursprünglich sehr kostspielig in der Herstellung und wurden erst viele Jahre später, als er bereits berühmt war, in Massenproduktion hergestellt.

Kontroversen

Es gibt eine Debatte über die scheinbar variablen oder widersprüchlichen politischen Ansichten von Le Corbusier. Er verfasste für diese Zeitschriften auch Beiträge, die den Antisemitismus der Nazis unterstützten, sowie „hasserfüllte Leitartikel“. Zwischen 1925 und 1928 unterhielt Le Corbusier Verbindungen zu Le Faisceau, einer kurzlebigen französischen faschistischen Partei unter der Führung von Georges Valois. (Valois wurde später Antifaschist.) Le Corbusier kannte ein weiteres ehemaliges Mitglied von Faisceau, Hubert Lagardelle, einen ehemaligen Arbeiterführer und Syndikalisten, der sich von der politischen Linken distanziert hatte. Nachdem Lagardelle 1934 eine Stelle an der französischen Botschaft in Rom erhalten hatte, vermittelte er Le Corbusier einen Vortrag über Architektur in Italien. Lagardelle diente später als Arbeitsminister im achsenfreundlichen Vichy-Regime. Obwohl sich Le Corbusier um Aufträge des Vichy-Regimes bemühte, insbesondere um die Neugestaltung von Marseille nach der gewaltsamen Vertreibung der jüdischen Bevölkerung, hatte er keinen Erfolg, und die einzige Ernennung, die er von diesem Regime erhielt, war die Mitgliedschaft in einem Komitee zur Untersuchung des Städtebaus. Alexis Carrel, ein eugenischer Chirurg, beruft Le Corbusier in die Abteilung für Biosoziologie der „Stiftung für das Studium der menschlichen Probleme“, einem Institut, das die Eugenikpolitik des Vichy-Regimes fördert.

Le Corbusier wurde des Antisemitismus bezichtigt. Im Oktober 1940, als die Vichy-Regierung antijüdische Gesetze erließ, schrieb er an seine Mutter: „Den Juden geht es schlecht. Gelegentlich tun sie mir leid. Aber es scheint, dass ihre blinde Geldgier das Land verrottet hat“. Man warf ihm auch vor, die muslimische Bevölkerung Algeriens, das damals zu Frankreich gehörte, herabzusetzen. Als Le Corbusier einen Plan für den Wiederaufbau von Algier vorschlug, verurteilte er die bestehenden Wohnhäuser der europäischen Algerier und beklagte, dass sie minderwertiger seien als die von den einheimischen Algeriern bewohnten: „Die Zivilisierten leben wie Ratten in Löchern“, während ‚die Barbaren in Einsamkeit und Wohlstand leben‘. Sein Plan für den Wiederaufbau von Algier wurde abgelehnt, und Le Corbusier hielt sich in der Folgezeit weitgehend aus der Politik heraus.

Kritik

In seiner Laudatio auf Le Corbusier anlässlich der Gedenkfeier für den Architekten im Hof des Louvre am 1. September 1965 erklärte der französische Kulturminister André Malraux: „Le Corbusier hatte einige große Rivalen, aber keiner von ihnen hatte die gleiche Bedeutung für die Revolution der Architektur, denn keiner ertrug Beleidigungen so geduldig und so lange.“

Die spätere Kritik an Le Corbusier richtete sich gegen seine Ideen zur Stadtplanung. 1998 schrieb der Architekturhistoriker Witold Rybczynski in der Zeitschrift „Time“:

„Er nannte sie die Ville Radieuse, die strahlende Stadt. Trotz des poetischen Titels war seine städtebauliche Vision autoritär, unflexibel und vereinfachend. Wo immer sie ausprobiert wurde - in Chandigarh von Le Corbusier selbst oder in Brasilia von seinen Nachfolgern - scheiterte sie. Die Standardisierung erwies sich als unmenschlich und desorientierend. Die Freiflächen waren unwirtlich; der bürokratisch aufgezwungene Plan war sozial zerstörerisch. In den USA nahm die Strahlende Stadt die Form riesiger Stadterneuerungsprogramme und reglementierter öffentlicher Wohnungsbauprojekte an, die das städtische Gefüge irreparabel beschädigten. Heute werden diese Megaprojekte abgebaut, und die Superblocks weichen Häuserzeilen, die an Straßen und Bürgersteige grenzen. Die Innenstädte haben erkannt, dass die Kombination und nicht die Trennung verschiedener Aktivitäten der Schlüssel zum Erfolg ist. Ebenso wie das Vorhandensein von lebendigen Wohnvierteln, alten wie neuen. Die Städte haben gelernt, dass es sinnvoller ist, die Geschichte zu bewahren, als bei Null anzufangen. Es war eine teure Lektion, die Le Corbusier nicht beabsichtigt hatte, aber auch sie ist Teil seines Vermächtnisses."

Der Technikhistoriker und Architekturkritiker Lewis Mumford schrieb in Yesterday's City of Tomorrow, dass die extravaganten Höhen von Le Corbusiers Wolkenkratzern keine andere Daseinsberechtigung hatten als die Tatsache, dass sie zu technischen Möglichkeiten geworden waren. Auch die Freiflächen in seinen zentralen Bereichen hätten keine Daseinsberechtigung, schrieb Mumford, da es in der von ihm vorgestellten Größenordnung während des Arbeitstages kein Motiv für den Fußgängerverkehr im Büroviertel gebe. Indem er „das utilitaristische und finanzielle Bild der Wolkenkratzerstadt mit dem romantischen Bild der organischen Umwelt verband, hatte Le Corbusier eine sterile Mischung geschaffen“.