Benjamin Franklin: Unterschied zwischen den Versionen

Zeus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Zeus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

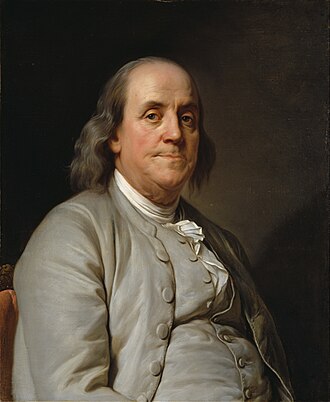

[[Datei:Joseph Siffrein Duplessis - Benjamin Franklin - Google Art Project.jpg|mini|Franklin-Porträt von Joseph Siffred Duplessis (Ölgemälde, um 1785). Das Bild diente 1995 als Vorlage zur Darstellung Franklins auf der neugestalteten 100-US-Dollar-Banknote]] | |||

'''Benjamin Franklin''' | [[Datei:Benjamin Franklin signature.png|rahmenlos|rechts|klasse=skin-invert-image]] | ||

'''Benjamin Franklin''' (* {{JULGREGDATUM|17|1|1706|Link=1}} in Boston, Province of Massachusetts Bay; † 17. April 1790 in Philadelphia, Pennsylvania) war ein amerikanischer Drucker, Verleger, Schriftsteller, Naturwissenschaftler, Erfinder und Staatsmann. | |||

Als einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten beteiligte er sich am Entwurf der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten und war einer ihrer Unterzeichner. Während der Amerikanischen Revolution vertrat er die Vereinigten Staaten als Diplomat im Königreich Frankreich und handelte sowohl den Allianzvertrag mit den Franzosen als auch den Frieden von Paris aus, der den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg beendete. Als Delegierter der Philadelphia Convention beteiligte er sich an der Ausarbeitung der amerikanischen Verfassung. | |||

Franklins Leben war in hohem Maße von dem Willen geprägt, das Gemeinwesen zu fördern. Er gründete die ersten Freiwilligen Feuerwehren in Philadelphia sowie die erste Leihbibliothek Amerikas und konstruierte einen besonders effektiven und raucharmen Holzofen. Auch machte er wissenschaftliche Entdeckungen, er erfand unter anderem den Blitzableiter. | |||

Er | Er war Sohn eines Seifen- und Kerzenmachers und machte zunächst eine Karriere als Drucker, bevor er sich im Alter von 42 Jahren aus dem Geschäftsleben zurückzog und in die Politik ging. Sein sozialer Aufstieg galt – befördert durch seine in zahlreichen Auflagen gedruckte Autobiographie – über lange Zeit hinweg als ein Musterbeispiel dafür, wie man sich aus eigener Kraft und mit Disziplin emporarbeiten kann. | ||

== Leben und Werk == | |||

=== Frühe Jahre: Boston, 1706–1723 === | |||

Benjamin Franklin wurde am 17. Januar 1706 (6. Januar des Julianischen Kalenders) als 15. Kind des Seifen- und Kerzenmachers Josiah Franklin (1657–1745) in Boston, Massachusetts, geboren. Dessen Vorfahren stammten aus dem Dorf Ecton in der zentralenglischen Grafschaft Northamptonshire. In seiner Autobiographie gab Benjamin Franklin später an, sein Vater sei nach Amerika ausgewandert, weil er dort als Puritaner seinen Glauben frei ausüben konnte. Tatsächlich war es aber wohl auch wirtschaftlicher Druck, der Josiah veranlasste, 1683 mitsamt seiner ersten Frau Anne Franklin geb. Child (1655–1689) und ihren drei Kindern ein Schiff in Richtung Boston zu besteigen. Die Löhne in der Neuen Welt waren um ein Dreifaches höher als in England, zugleich waren die Lebenshaltungskosten niedriger. | |||

Im Jahr 1689 starb Josiahs erste Frau Anne, und nur wenige Monate später heiratete er Abiah Folger (1667–1752). Sie entstammte einer Familie, die mit der ersten Welle puritanischer Einwanderer nach Boston gekommen war. Gemeinsam hatten sie acht Kinder, von denen Benjamin das zweitjüngste war. | |||

Um ihn für ein Studium in [[Harvard University|Harvard]] und eine spätere Laufbahn als Pastor vorzubereiten, schickte Josiah seinen Sohn Benjamin im Alter von acht Jahren auf die Bostoner Lateinschule. Dort zeigte sich schon früh seine hohe Begabung. Er gehörte zu den besten Schülern und übersprang eine Klasse. Trotz dieser Erfolge schrieb ihn sein Vater aber für ein Jahr in einer anderen Schule ein, wo er Schreiben und Arithmetik lernen sollte. Während Benjamin Franklin in seiner Autobiographie behauptete, dies sei allein dem geringen Einkommen seines Vaters geschuldet gewesen, gehen Biographen wie [[Walter Isaacson]] davon aus, dass Josiah Franklin schon früh die rebellische Natur seines Sohnes erkannte und deshalb entschied, er sei für eine geistliche Laufbahn ungeeignet. | |||

[[Datei:New England Courant - third Silence Dogood essay (detail).jpg|mini|''New England Courant'', Detail aus dem dritten Silence Dogood-Essay. Persönliches Exemplar Benjamin Franklins mit Initialen „B.F.“ von seiner Hand (heute in der British Library).]] | |||

Im Alter von zehn Jahren und nach nur zweijähriger Schulausbildung begann Benjamin im Laden seines Vaters zu arbeiten. Zwei Jahre später gab Josiah ihn schließlich zu seinem älteren Sohn James (1697–1735), einem Drucker, in die Lehre. Dieser gründete 1721 eine eigene Zeitung, den ''New England Courant''. Darin veröffentlichte Benjamin Franklin seinen ersten Beitrag. Als Druckerlehrling hatte er leichteren Zugang zu Büchern, und als eifriger Leser begann er, sich auch für das Schreiben zu interessieren. Unter dem Pseudonym „Mrs. Silence Dogood“ schrieb er humoristisch-kritische Essays zu gesellschaftlichen Themen, die er nachts unter der Tür der Druckerei seines Bruders hindurchschob. Besonders beißend waren seine Attacken auf die Nähe von Kirche und Staat und damit auf eine der Säulen, auf denen das Leben in den puritanischen Kolonien Neuenglands beruhte. Ein in die gleiche Stoßrichtung gehender Kommentar von James Franklin („Von allen Schurken ist der fromme Schurke der schlimmste.“) veranlasste die Behörden, James Franklin nicht weiter als Herausgeber des ''Courant'' fungieren zu lassen. Im Februar 1723 erschien die Zeitung deshalb für kurze Zeit unter dem Namen Benjamin Franklins. Doch im Stillen übernahm James Franklin schon bald wieder die Leitung. Als Benjamin ihm schließlich eröffnete, dass er selbst hinter dem Pseudonym ''Silence Dogood'' stecke, fühlte sich James hintergangen. Bisher hatte er den Schreiber hinter dem Pseudonym in höchsten Tönen gelobt, doch nun war James enttäuscht und eifersüchtig – und ließ sich sogar dazu hinreißen, seinen Bruder zu drangsalieren und zu schlagen. Dies führte zum Bruch zwischen den beiden. Zunächst versuchte Benjamin, bei einem anderen Drucker in Boston eine Lehrstelle zu bekommen. Als dies nicht gelang, lief der Siebzehnjährige von zu Hause weg und schiffte sich heimlich nach New York ein. | |||

=== Drucker: Philadelphia und London, 1723–1732 === | |||

==== Anstellung als Drucker in Philadelphia ==== | |||

Auf der Überfahrt nach New York lernte Franklin den Drucker William Bradford kennen. Von diesem erfuhr er, dass New York keine eigene Zeitung besaß und Bradford dort der einzige seiner Zunft war. Daher hatte der Drucker keine Verwendung für Franklin, empfahl ihn aber an seinen Sohn Andrew (1686–1742) in Philadelphia weiter. Doch auch bei dem jungen Bradford war keine Arbeit zu bekommen, so dass erst eine erneute Vermittlung von William Bradford den Erfolg brachte. Franklin erhielt eine Anstellung bei Samuel Keimer (1689–1742), der gerade eine eigene Druckerei in Philadelphia gegründet hatte. | |||

Als Franklins Schwager Robert Holmes herausfand, wo sich Franklin aufhielt, schrieb er ihm mit der Bitte, seiner Familie zuliebe nach Boston zurückzukehren. In seinem Antwortschreiben zählte Franklin die Gründe auf, warum er ein Leben in Philadelphia als lebenswerter erachtete. Dieser Brief gelangte in die Hände des Vizegouverneurs von Pennsylvania, William Keith (1669–1749). Keith war beeindruckt von Franklins Schreibfertigkeit und nahm unverzüglich mit ihm Kontakt auf. Er versprach, ihn bei der Eröffnung einer eigenen Druckerei in Philadelphia zu unterstützen, und schickte ihn mit einem Empfehlungsschreiben versehen zunächst zurück zu seinem Vater. | |||

Im April 1724 segelte Franklin nach Boston. Trotz des Stolzes auf die Leistungen seines Sohnes verweigerte Josiah Franklin ihm die Unterstützung für seine Pläne. Daraufhin kehrte Franklin unverrichteter Dinge nach Philadelphia zurück. | |||

== | ==== Gestrandet in London ==== | ||

[[Datei:Printer's workshop (18th century woodcut).jpg|mini|Druckerei im 18. Jahrhundert, zeitgenössischer Holzschnitt]] | |||

Wieder auf Anraten William Keiths reiste Franklin im November 1724 nach London. Dort sollte er sich mit finanzieller Hilfe des Vizegouverneurs die Ausstattung für seine eigene Druckerei kaufen und zu den in London ansässigen Druckern und Papierherstellern Kontakte knüpfen. | |||

Bei seiner Ankunft musste Franklin feststellen, dass Keith seine Versprechen finanzieller Unterstützung nicht eingehalten hatte. Mittellos und fernab der Heimat, versuchte er, das Beste aus der Situation zu machen, und arbeitete für verschiedene Druckereien. Die Herstellung einer Ausgabe von William Wollastons ''The Religion of Nature Delineated'' inspirierte ihn zu einer eigenen Schrift mit dem Titel ''A Dissertation on Liberty and Necessity, Pleasure and Pain'', die er noch während des ersten halben Jahres seines Aufenthaltes in London auf eigene Kosten drucken ließ. Zugleich knüpfte er Kontakte zu Hans Sloane, dem späteren Präsidenten der Royal Society. | |||

Franklin | Auf seiner Überfahrt nach Europa hatte Franklin den Kaufmann Thomas Denham aus Philadelphia kennengelernt. Beeindruckt von der moralischen Integrität des Quäkers, machte er sich einen „Plan für zukünftiges Verhalten“ ''(Plan for Future Conduct)'', in dem er sich den Lebensmaximen der Sparsamkeit, Aufrichtigkeit und Strebsamkeit verschrieb. Als Denham ihm eine Partnerschaft anbot, kehrten beide im Juli 1726 nach Philadelphia zurück. | ||

==== Selbstständiger Drucker ==== | |||

[[Datei:Pennsylvania Gazette (May 9, 1754), page 1.jpg|mini|Ab 1729 gab Franklin die Tageszeitung ''Pennsylvania Gazette'' heraus. Die Zeitung erschien von Oktober 1729 bis September 1777. Hier das Titelblatt vom 9. Mai 1754.]] | |||

Franklins Partnerschaft mit Denham endete schon nach wenigen Monaten, als dieser unerwartet starb. Daraufhin kehrte Franklin in die Druckerei von Samuel Keimer zurück, diesmal als Geschäftsführer. In dieser Funktion entwickelte er einen Schriftschnitt, der als der erste auf dem nordamerikanischen Kontinent gilt. Zur Erinnerung an diese Leistung erarbeitete der bekannte Typograf Morris Fuller Benton bis 1902 eine Schriftfamilie, die den Namen ''Franklin Gothic'' trägt. Franklin selbst verwendete hauptsächlich eine Caslon. | |||

Zusammen mit einem von Keimers Angestellten, dem Gesellen Hugh Meredith (um 1697–um 1749), machte sich Franklin schließlich selbstständig. Anfang 1728 kam die in London für ihre eigene Druckerei bestellte Ausrüstung an. Die Druckerei florierte – nicht zuletzt durch Franklins Eifer und Strebsamkeit. Die Partnerschaft mit Meredith war allerdings nicht von langer Dauer. Als dieser dem Alkohol verfiel, beendete Franklin die Zusammenarbeit und war – mit finanzieller Hilfe von zwei Freunden – schließlich sein eigener Herr. | |||

Im Oktober 1729 übernahm Franklin von Keimer die ''Pennsylvania Gazette'' und wurde damit zum Zeitungsverleger. Wie viele andere Tageszeitungen, enthielt die ''Pennsylvania Gazette'' nicht nur Kurznachrichten, Ankündigungen und Berichte von Veranstaltungen öffentlichen Interesses, sondern auch amüsante Essays und Leserbriefe, von denen Franklin selbst etliche unter Pseudonym verfasst hatte. Das Konzept seiner Zeitung war erfolgreich. Seit den frühen 1730er Jahren ging er mit einigen seiner ehemaligen Lehrlinge Partnerschaften ein. Diese gründeten ihre eigenen Druckereien in Städten entlang der Ostküste und wurden von Franklin mit Druckerpressen und Zeitungsartikeln versorgt. Im Gegenzug führten sie einen Teil ihrer Einnahmen an ihn ab. | |||

Franklin war stolz auf seinen erlernten Beruf. Bis zum Ende seines Lebens bezeichnete er sich selbst als Drucker. Noch sein Testament beginnt mit den Worten „Ich, Benjamin Franklin aus Philadelphia, Drucker“. | |||

=== Junto | ==== Der Junto-Selbsterziehungsclub ==== | ||

Im Herbst 1727 gründete Franklin einen Selbsterziehungsclub, den Junto. Dessen Mitglieder waren Unternehmer und Künstler und damit nicht Angehörige der sozialen Elite, aus der sich die traditionellen Gentlemen’s Clubs rekrutierten. Bei ihrer Aufnahme hatten Bewerber vier Fragen zu beantworten: Ob sie eines der Klubmitglieder missachteten, ob sie andere Personen – gleich welcher Religion oder welchen Berufes – achteten, ob ein Mensch aufgrund seiner Ansichten oder Religionszugehörigkeit verfolgt werden dürfe und ob der Bewerber die Wahrheit um ihrer selbst willen liebte. Die während der Zusammenkünfte des Junto diskutierten Themen erstreckten sich von der Frage, warum sich über einem kalten Krug Kondensation bildete, bis hin zu Fragen wie „Was macht Freude aus?“ oder „Wenn eine Regierung einem Bürger seine Rechte versagt, hat er dann ein Recht auf Widerstand?“ | |||

Von den ersten Zusammenkünften an nutzte Franklin den Junto auch für die Diskussion praktischer Vorschläge zur Verbesserung des alltäglichen Lebens in der Kolonie. So diskutierten die Mitglieder etwa darüber, ob Pennsylvania die Menge des umlaufenden Papiergeldes erhöhen solle – ein Vorschlag, den Franklin nicht zuletzt aus eigenen Geschäftsinteressen favorisierte. Als der Club schließlich eigene Räume bezog, wurden diese mit Büchern aus dem Besitz der Mitglieder eingerichtet. Auf diese Weise entstand die Grundlage der ersten Leihbibliothek in Amerika. | |||

==== Ehe ==== | |||

[[Datei:Deborah Read Franklin.jpg|mini|Deborah Read Franklin (1708(?)–1774), Ölgemälde, Benjamin Wilson zugeschrieben. Das Porträt hing neben einem Porträt des Ehepaars in der Market Street in Philadelphia. Es ist die einzige heute bekannte Darstellung der Ehefrau Franklins.]] | |||

„Die nur schwer zu zügelnden Leidenschaften der Jugend hatten mich häufig in Liebschaften mit sozial niederen Frauen gestürzt, die mir über den Weg liefen“ – so beschreibt Franklin die Zeit vor seinem Zusammenleben mit Deborah Read (um 1708–1774). Als aufstrebender Geschäftsmann, zumal mit hohen moralischen Ansprüchen an sich selbst, konnte er sich solches Verhalten nicht mehr leisten. Also ging er im Sommer 1730 eine eheliche Gemeinschaft mit Deborah Read ein. | |||

Franklin hatte Deborah bereits 1724 kennengelernt und schon damals um ihre Hand angehalten. Ihre Mutter bestand allerdings darauf, dass die Hochzeit erst nach seiner Rückkehr aus London stattfinden solle. Franklin verfolgte die Angelegenheit nicht weiter, und so verloren die beiden sich für einige Jahre aus den Augen. Deborah heiratete in der Zwischenzeit einen gewissen John Rogers, der sich jedoch nach Westindien absetzte und seine Ehefrau mit Schulden zurückließ. Obwohl es Gerüchte gab, dass Rogers in einer Schlägerei ums Leben gekommen sei, kam für Deborah und Benjamin Franklin schließlich nur eine „Common-Law“-Ehe in Frage. Bei dieser informellen Art der Ehegemeinschaft lebten die Partner zusammen, ohne einen offiziellen Trauakt vollzogen zu haben. Für das Paar war dies die einzig praktikable Lösung, denn Bigamie wurde mit 39 Peitschenhieben und lebenslanger Haft bestraft. | |||

Aber es gab noch eine weitere Komplikation für die junge Ehe. Franklin hatte etwa um dieselbe Zeit einen Sohn mit einer jener „sozial niederen Frauen“ gezeugt. William Franklin kam irgendwann zwischen April 1730 und April 1731 zur Welt und sollte 1762 Gouverneur von New Jersey werden. Deborah konnte dieses illegitime Kind zeitlebens nicht ausstehen und soll es einmal – nach dem Zeugnis einer Hausangestellten – „den größten Schuft auf diesem Erdboden“ genannt haben. | |||

Gemeinsam hatten Benjamin und Deborah Franklin zwei weitere Kinder: Francis Folger Franklin (1732–1736), der noch im Kindesalter an den Pocken starb, und Sarah Franklin Bache (1743–1808), die 1767 den Kaufmann Richard Bache heiratete. | |||

=== | ==== Populäre Jahrbücher: ''Poor Richard’s Almanack'' ==== | ||

[[Datei:Poor Richard Almanack 1739.jpg|mini|Titelblatt des ''Poor Richard Almanack'' aus dem Jahr 1739.]] | |||

Franklins bekanntestes Alter Ego wurde die fiktive Figur Richard Saunders ''(Poor Richard)''. Er erfand die Figur für seinen ''Poor Richard’s Almanack'', ein Jahrbuch, das er von 1732 an druckte. Solche Jahrbücher waren zu jener Zeit äußerst beliebt und stellten damit eine willkommene Einnahmequelle für Drucker und Verleger dar. Allein in Philadelphia kamen sechs dieser jährlich erscheinenden Schriften auf den Markt. Der Name ''Poor Richard’s Almanack'' lehnte sich an den von Franklins Bruder verlegten ''Poor Robin’s Almanac'' an, und Richard Saunders war der Name eines Almanach-Schreibers im England des ausgehenden 17. Jahrhunderts. | |||

Mit der Figur des ''Poor Richard'' half Franklin, wie sein Biograph Walter Isaacson es formulierte, „das zu definieren, was sich zu einer beherrschenden Tradition volkstümlichen Humors in Amerika entwickelte“: den naiven Typus eines bodenständigen Charakters, der zugleich scharfzüngig, weise und charmant unschuldig war. | |||

''Poor Richard'' steuerte zu den Jahrbüchern nicht nur die jeweiligen Vorworte bei, sondern eine Reihe von noch heute populären Lebensmaximen wie „Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise“ (dt. etwa „Frühes Zubettgehen und frühes Aufstehen machen einen Mann gesund, wohlhabend und weise“). Dabei waren diese Maximen keineswegs eine Erfindung Franklins. Dessen Leistung bestand vielmehr darin, bestehende Sprüche umzuformulieren und damit besser auf den Punkt zu bringen. | |||

Was zunächst nur als Füllmaterial für sein Jahrbuch konzipiert war, entwickelte sich als eigenständige Publikation zu einem Verkaufsschlager. Die Spruchsammlung ''The Way to Wealth'' gehörte zu den berühmtesten Büchern aus den amerikanischen Kolonien. Innerhalb von vierzig Jahren wurde sie in 145 Editionen nachgedruckt und ist bis heute in mehr als dreizehnhundert Auflagen verkauft worden. | |||

=== Bürgerschaftliches Engagement: Philadelphia, 1731–1748 === | |||

==== Die ''Library Company of Philadelphia'' ==== | |||

Im Jahr 1731 wurde auf Franklins Initiative hin die ''Library Company of Philadelphia'' als erste Leihbibliothek Amerikas gegründet. Den Grundstock an Büchern bildete die Sammlung des von Franklin ins Leben gerufenen Junto-Clubs. Jedes Mitglied der ''Library Company'' hatte einen festen Beitrag zu entrichten, von dem weitere Bücher angeschafft wurden. Ausgeliehen werden konnten die Bände nur von Mitgliedern, zum Lesen standen sie aber auch jedem anderen Bürger von Philadelphia zur Verfügung. | |||

Franklin selbst verbrachte nach eigenen Angaben täglich ein bis zwei Stunden in der Bibliothek und konnte auf diese Weise den Mangel an formaler Bildung wettmachen, die sein Vater einst für ihn im Sinn gehabt hatte. Sein Engagement kam ihm aber auch in anderer Hinsicht zugute: während der Junto-Club vor allem aus Kaufleuten bestand, kam Franklin nun auch mit Mitgliedern höherer gesellschaftlicher Schichten in Kontakt. So entwickelte er etwa eine lebenslange Freundschaft zu dem englischen Botaniker und Mitglied der Royal Society Peter Collinson, der die erste Buchlieferung für die ''Library Company'' von London nach Philadelphia schickte. | |||

Die ''Library Company of Philadelphia'' gehört heute zu den ältesten kulturellen Institutionen in den Vereinigten Staaten und verfügt über einen Bestand von mehr als 500.000 Büchern und über 160.000 Handschriften. | |||

=== | ==== Gründung Freiwilliger Feuerwehren ==== | ||

[[Datei:Plan of the City and Environs of Philadelphia, 1777 (detail).png|mini|Der Stadtplan von Philadelphia ist – wie für viele amerikanische Städte üblich – schachbrettartig angelegt; Ausschnitt aus dem ''Plan of the City and Environs of Philadelphia'' aus dem Jahr 1777.]] | |||

Obwohl keine Stadt in den amerikanischen Kolonien eine Feuerkatastrophe vom Ausmaß des Großen Brandes von London erlebt hatte, war die Brandgefahr auch zu Franklins Zeiten eine ständige Sorge im kolonialen Lebensalltag. Die Erfahrungen aus jener Feuersbrunst des Jahres 1666 waren direkt in die Planungen für die Stadt Philadelphia eingeflossen. Die Straßen waren breiter angelegt, und die Häuser standen weiter auseinander als damals in London. Doch der ständige Zufluss von Einwanderern sorgte mit der Zeit dafür, dass die Räume eng wurden und die Feuergefahr wuchs. | |||

„Eine Unze Vorbeugung ist soviel wert wie ein Pfund Heilung“ schrieb Franklin in einem anonymen Brief an die Leser seiner eigenen ''Philadelphia Gazette'' und regte die Einrichtung von Feuerwehrvereinen auf freiwilliger Basis an. Nach dem Vorbild Bostons sollten die Bürger sich zur Bekämpfung von Feuern in kleinen Gruppen zusammenschließen. | |||

Im Dezember 1736 entstand mit der ''Union Fire Company'' der erste dieser Zusammenschlüsse. Die fünfundzwanzig Gründungsmitglieder rekrutierten sich aus Mitgliedern des Junto, der ''Library Company'', Kaufleuten und einer Reihe anderer Bürger, denen der Schutz ihres Hab und Gutes am Herzen lag. Schon nach kurzer Zeit bildeten sich weitere Gruppen und nahmen Franklins Idee auf. | |||

==== Die ''American Philosophical Society'' ==== | |||

Den Plan zur Gründung einer amerikanischen Gelehrtengesellschaft nach dem Vorbild der Londoner Royal Society hatte schon vor Franklin der Botaniker John Bartram vorgelegt. Als Drucker verfügte Franklin aber über die publizistischen Mittel, die Idee zu verbreiten und schließlich für ihre Umsetzung zu sorgen. | |||

Im Mai 1743 veröffentlichte er die Schrift ''A Proposal for Promoting Useful Knowledge Among the British Plantations in America''. Die von den Gelehrten zu diskutierenden Themen waren – wie vieles, was Franklin vorschlug – mehr an der Nützlichkeit als an der Theorie ausgerichtet. So sollten etwa Entdeckungen auf dem Gebiet der Nutzpflanzen, des Handels, der Geländevermessung, der Herstellung von Gütern, der Tierzucht und anderer praktischen Themen untereinander bekannt gemacht werden. | |||

Vom Frühjahr 1744 an nahm die American Philosophical Society ihre regelmäßigen Treffen in Philadelphia auf. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten neben Franklin der Wissenschaftler John Bartram sowie der Arzt und spätere Gouverneur von New York, Cadwallader Colden. Später wurden auch einige der amerikanischen Gründerväter wie [[George Washington]], [[John Adams]] und [[Thomas Jefferson]] in die Gesellschaft aufgenommen. | |||

Während die Mitglieder der American Philosophical Society in den ersten Jahren noch keine sonderliche Aktivität entfalteten, – Franklin selbst sprach von ihnen als „very idle gentlemen“ (dt. „sehr untätige Herren“) – hat die Gesellschaft die Zeiten überdauert und besteht bis heute. | |||

=== | ==== Gründung einer Bürgermiliz ==== | ||

[[Datei:Franklin - Plain truth.jpg|mini|Beginn der Schrift ''Plain Truth'' (1747). Die auf der linken Seite dargestellte Szene zeigt einen Farmer, der seinen Karren aus eigener Anstrengung aus dem Dreck zieht. Franklin hatte den Holzschnitt schon in einer früheren Publikation verwendet und ihn damals untertitelt „He that won’t help himself, shall have Help from no Body“ (dt. „Derjenige, der sich nicht selbst hilft, wird von Niemandem Hilfe erhalten“).]] | |||

Seit 1689 fochten die französischen und englischen Kolonien in Nordamerika um die Kontrolle der westlichen Hinterlandterritorien. Dieser in den USA als ''Franzosen- und Indianerkriege'' bezeichnete Konflikt trat mit dem Beginn des ''King George’s War'' im Jahr 1744 in eine neue Phase. Dieser Krieg bedrohte die Sicherheit Philadelphias, als französische und spanische Kaperschiffe begannen, die Städte entlang des Delaware zu überfallen. | |||

Als die von pazifistisch ausgerichteten Quäkern beherrschte Pennsylvania Provincial Assembly zauderte, geeignete Verteidigungsmaßnahmen in Kraft zu setzen, griff Benjamin Franklin in die Debatte ein. Im November 1747 veröffentlichte er eine Schrift mit dem Titel ''Plain Truth'' (dt. ''Die blanke Wahrheit''), in der er die unentschlossene Haltung der Regierenden Pennsylvanias anprangerte und zur Bildung einer Bürgermiliz aufrief. Allein ein Bund der Mittelschicht, der Händler, Ladenbesitzer und Farmer, könne die Kolonie retten. Radikal war sein Vorschlag deshalb, weil die von Franklin vorgeschlagene Bürgermiliz ausdrücklich nicht nach Standeszugehörigkeit, sondern nach geographischen Gesichtspunkten gegliedert sein sollte. Geführt werden sollten die einzelnen Kompanien von selbstgewählten Offizieren und nicht etwa von solchen der Kolonialverwaltung. | |||

Schon kurze Zeit nach der Veröffentlichung der Schrift schrieben sich einige zehntausend Freiwillige in die Register der von Franklin sorgsam geplanten Freiwilligenkompanien ein. Was der Miliz allerdings fehlte, waren Kanonen. Da die Pennsylvania Provincial Assembly es ablehnte, finanzielle Mittel zum Kauf von Waffen bereitzustellen, organisierte Franklin eine Lotterie, aus deren Erlös er selbst in Verhandlungen mit dem Gouverneur von New York Kanonen beschaffte. | |||

Im Sommer 1748 war die Gefahr vorüber, ohne dass die Miliz jemals zum Einsatz gekommen wäre. Was nach der Auflösung der ''Pennsylvania Militia'' blieb, war die Einsicht Franklins, dass die Bewohner der Kolonie im Ernstfall aus eigener Kraft für ihr Wohlergehen sorgen mussten. Thomas Penn (1702–1775), Sohn von William Penn, dem Gründer Pennsylvanias, bezeichnete Franklin in einem Brief als „Volkstribun“ und klagte: „Er ist ein gefährlicher Mann, und ich wäre froh, wenn er in einem anderen Land lebte, denn ich glaube, dass er von überaus ruhelosem Geiste ist.“ | |||

==== Rückzug aus dem Geschäftsleben ==== | |||

[[Datei:Benjamin Franklin Robert Feke.jpg|mini|Erstes bekanntes Porträt Franklins von Robert Feke (um 1746)]] | |||

Im Jahr 1737 hatte Franklin von seinem Konkurrenten Andrew Bradford das Amt des Postmeisters von Philadelphia übernommen. Damit verfügte er nicht nur über eine eigene Druckerei und einen Verlag, sondern übte auch Einfluss auf das Verteilungssystem seiner Zeitungen und sonstigen Druckerzeugnisse aus. Darüber hinaus hatte er schrittweise ein Netzwerk aus profitablen Partnerschaften mit Druckern entlang der Ostküste aufgebaut. | |||

Nun, im Alter von 42 Jahren – genau in der Mitte seines Lebens – zog er sich aus dem Geschäftsleben weitgehend zurück. Den Betrieb seiner Druckerei überließ er seinem Vorarbeiter David Hall (1714–1772). Der mit diesem geschlossene Geschäftskontrakt regelte, dass Franklin über die nächsten achtzehn Jahre die Hälfte der Druckereieinnahmen erhielt, die sich auf etwa 650 Pfund jährlich beliefen. In einer Zeit, in der ein einfacher Angestellter über ein Jahresgehalt von rund 25 Pfund verfügen konnte, reichte dies für ein komfortables Leben aus. | |||

Sein neuer sozialer Status als „gentleman philosopher“ wurde in einem Ölgemälde festgehalten, das der Maler Robert Feke im Jahr 1748 von ihm anfertigte. Es ist zugleich das erste bekannte Porträt Franklins und stellt diesen – wie es der Kunsthistoriker Wayne Craven formuliert – als „Mitglied der kolonialen Kaufmannsschicht dar, der zwar erfolgreich, aber nicht wirklich reich war.“ | |||

=== Wissenschaftler und Erfinder: Philadelphia 1744–1751 === | |||

==== Der „Pennsylvania Fireplace“ ==== | |||

[[Datei:Franklin - Pennsylvania Fireplace.png|mini|Funktionsprinzip des ''Pennsylvania Fireplace'', Schemazeichnung Franklins aus dem Jahr 1744]] | |||

Zeit seines Lebens hegte Franklin ein großes Interesse an wissenschaftlichen Entdeckungen. In den 1740er Jahren, insbesondere nach seinem Rückzug aus dem Geschäftsleben, erreichte seine Beschäftigung mit Naturphänomenen einen Höhepunkt. Wieder stand der praktische Nutzen im Mittelpunkt seiner Überlegungen. | |||

Seit Anfang der 1740er Jahre dachte Franklin darüber nach, wie ein Holzofen konstruiert sein müsse, um die Wärmegewinnung zu maximieren und zugleich die Rauchbelastung im Haus zu verringern. Aufbauend auf seinen Kenntnissen der Konvektion und der Wärmeleitung entwarf er einen neuen Ofentypus, den er von einem der Junto-Mitglieder, einem Schmied, ab 1744 bauen ließ. Der Ofen war so konstruiert, dass die Hitze und der Rauch des Feuers eine Kochplatte erhitzten und dann über einen Kanal hinter der Wand in einen Kamin geleitet wurden. | |||

Der von Franklin „Pennsylvania Fireplace“ genannte Ofen kostete fünf Pfund und wurde von seinem Erfinder in zahlreichen Zeitungsannoncen beworben. Als der Gouverneur von Pennsylvania Franklin ein lukratives Patent für seine Neuentwicklung anbot, antwortete dieser: „So wie wir von den Erfindungen anderer profitieren, sollten wir über jede Gelegenheit froh sein, anderen durch unsere Erfindungen zu dienen. Und dies sollten wir kostenlos und großherzig tun“. | |||

Letztlich blieb dem von Franklin konstruierten Ofen jedoch der große Verkaufserfolg versagt. Die anfängliche Hitzeentwicklung war nicht stark genug, um den Rauch effektiv abzuleiten, und so wurden die meisten ''Pennsylvania Fireplaces'' von ihren Besitzern zu gewöhnlichen Öfen umgebaut. | |||

==== Erste Forschungen zur Elektrizität ==== | |||

[[Datei:Franklin's Leyden jar experiment.png|mini|Versuchsaufbau für eines von Franklins Experimenten mit der Leidener Flasche]] | |||

Bei einem Besuch in Boston im Jahr 1743 hatte Franklin einer Vorführung von Archibald Spencer (1698–1760) beigewohnt, bei der dieser das Publikum mit einer Darbietung zur Elektrizität unterhalten hatte. Franklin war von dem Phänomen der Elektrizität begeistert. Zu den Vorführungen Spencers schrieb er: „Sie überraschten mich und gefielen mir zugleich“. Solche Vorführungen erfreuten sich zur damaligen Zeit großer Beliebtheit. Der französische Gelehrte Abbé Nollet, Hofwissenschaftler von Ludwig XV., unterhielt den König und sein Gefolge mit einer Darbietung, bei der einer Menschenkette ein Schlag aus einer Leidener Flasche – einem frühen Kondensator – versetzt wurde, wodurch die Versuchspersonen in Zuckungen verfielen. | |||

In seinen ersten eigenen Experimenten zur Elektrizität untersuchte Franklin die Natur elektrischer Ladung. Bei Versuchen mit einer durch Reibung elektrostatisch aufgeladenen Glasröhre stellte er fest, dass in jedem abgeschlossenen System die Summe der vorhandenen elektrischen Ladungen konstant bleibt (Prinzip der Ladungserhaltung). Franklin sprach dabei von „einer Ladungsart“, die nur ihren Aufenthaltsort verändert und somit positive oder negative Aufladung verursacht. Damit bestritt er die bis dahin geltende und vom Abbé Nollet vertretene „Zweiflüssigkeitstheorie“, wonach elektrisierte Körper von zwei Elektrizitätssorten, dem ''Effluvium'' und dem ''Affluvium'', umgeben sind. Um seine neue Erkenntnis anschaulicher zu erklären, prägte Franklin die Begriffe „plus“ und „minus“. | |||

Seine Forschungsergebnisse zur Elektrizität fasste Franklin zwischen 1747 und 1750 in fünf Briefen an den Fellow der Royal Society Peter Collinson in London zusammen, die Collinson der Royal Society vorlegte und 1751 separat als ''Experiments and Observations on Electricity, Made at Philadelphia in America'' veröffentlichte. | |||

==== Erfindung des Blitzableiters ==== | |||

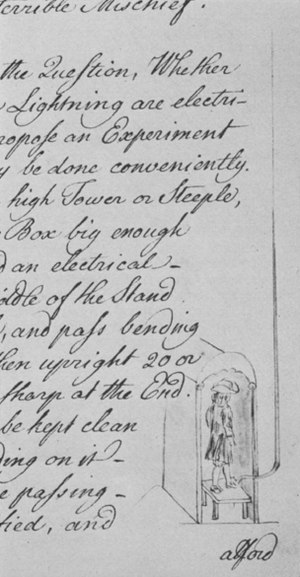

[[Datei:Franklin - Sentry-Box Experiment.jpg|mini|Franklins „Sentry-box experiment“, Ausschnittvergrößerung aus einer von Franklin autorisierten Abschrift aus dem Jahr 1750]] | |||

Franklin stellte fest, dass elektrostatische Entladungen erstaunliche Ähnlichkeit mit Blitzen aufwiesen. Er fand heraus, dass elektrische Ladungen von Metallspitzen angezogen werden. Im April 1749 beschrieb er seine Beobachtungen über Gewitter in einem Brief an John Michell, Geograph und Mitglied der Royal Society in London: „Wenn elektrifizierte Wolken über ein Land, hohe Berge, große Bäume, hochaufragende Türme, Kirchtürme, Masten von Schiffen, Schornsteine usw. ziehen, dann ziehen diese das elektrische Feuer auf sich, und die gesamte Wolke entlädt sich dort.“ | |||

Um seine These von der elektrostatischen Aufladung von Gewitterwolken zu belegen, entwickelte Franklin sein sogenanntes „Sentry-box experiment“ (dt. ''Schilderhaus-Experiment''). Dazu sollte auf einem Turm ein Schilderhaus platziert werden, das mit einer langen, in den Himmel ragenden Eisenstange versehen war. Über die Eisenstange sollte die Gewitterelektrizität auf einen im Schilderhaus stehenden Mann übertragen werden, der durch die Erzeugung von Funken den Nachweis der elektrostatischen Aufladung der Wolke erbrachte. Wenn seine Hypothese von der elektrostatischen Aufladung von Gewitterwolken sich belegen ließe, so schrieb Franklin an Peter Collinson im Jahr 1750, dann könne „das elektrische Feuer lautlos aus der Wolke abgeleitet werden“. Ein entsprechendes Experiment wurde am 10. Mai 1752 in Marly-la-Ville in Frankreich unter der Leitung des Naturforschers Thomas François Dalibard ausgeführt, der seine Anregung aus Franklins Abhandlung hatte, die dieser an Buffon gesandt hatte, der sie wiederum Dalibard zur Übersetzung übergab. | |||

Er schlug auch ein Experiment vor, bei dem mit einem ''elektrischen'' Drachen in einer Gewitterwolke Elektrizität gesammelt werden sollte, um die elektrische Natur der Blitze zu beweisen. Ob und wie er das Experiment tatsächlich durchgeführt hat, ist umstritten. Franklin berichtete darüber in der ''Pennsylvania Gazette'' am 19. Oktober 1752 ohne explizit mitzuteilen, ob er das Experiment selbst durchgeführt hatte. Das behauptete aber Joseph Priestley in seinem Buch ''The History and Present State of Electricity'' von 1767, der die Information wahrscheinlich von Franklin selbst hatte (''from the best authority''). Nach Priestley führte Franklin das Experiment mit seinem Sohn im Juni 1752 aus, einen Monat nach Dalibards Experiment in Frankreich. | |||

Franklins Ideen erregten in Europa großes Aufsehen. Seine Korrespondenz mit Peter Collinson wurde ausschnittweise im ''The Gentleman’s Magazine'' abgedruckt und im folgenden Jahr in Form einer sechsundachtzigseitigen Schrift publiziert. Der französische König gab die experimentelle Überprüfung der Franklin’schen Hypothese in Auftrag und äußerte sich in einem Brief an die Londoner Royal Society begeistert über das Ergebnis. Ohne dass er es wusste, war Franklin in Europa zu einer wissenschaftlichen Berühmtheit geworden. Enthusiastisch schrieb Peter Collinson in einem Brief, der französische König habe mit besonderem Nachdruck darum gebeten, „Herrn Franklin aus Philadelphia für seine nützlichen Entdeckungen auf dem Gebiet der Elektrizität und der Anwendung der spitzen Stangen zu beglückwünschen, mit denen die fürchterlichen Auswirkungen von Gewittern verhindert werden können.“ Die Erfindung stieß aber auch auf Widerstand; in Frankreich war zum Beispiel der bis dahin als führender französischer Experte für Elektrizität geltende Abbé Jean-Antoine Nollet, der sich durch Buffon und Dalibard übergangen fühlte, ein wissenschaftlicher Gegner der Ideen Franklins zum Blitzableiter. Hinzu kam, dass bei der Wiederholung der Experimente Menschen starben – besonderes Aufsehen erregte der Tod von Georg Wilhelm Richmann in Sankt Petersburg –, die deren Gefährlichkeit deutlich machten. | |||

=== Andere Erfindungen === | |||

Franklin gilt auch als Erfinder der Glasharmonika, des flexiblen Harnkatheters, einer frühen Form der Schwimmflossen und der Bifokalbrille. 1784 berechnete er in einem Brief an das ''Journal de Paris'', welche enormen wirtschaftlichen Vorteile eine Verschiebung des Tagesablaufs zwecks besserer Ausnutzung des Tageslichts hätte – ein Gedanke, der später in Form der Sommerzeit verwirklicht wurde. | |||

=== Politiker: Philadelphia 1748–1756 === | |||

==== Beginn der politischen Karriere und Rahmenbedingungen in Pennsylvania ==== | |||

Im Jahr 1748 wurde Benjamin Franklin in den ''Philadelphia Common Council'', einen Vorläufer des heutigen Stadtrates von Philadelphia gewählt. Ein Jahr später wurde er zum Friedensrichter ernannt und 1751 zum Ratsherrn der Stadt Philadelphia. Das Amt als Friedensrichter gab er schon bald wieder auf, da seine Rechtskenntnisse hierzu offenbar nicht ausreichten. Im selben Jahr wurde er schließlich in die ''Pennsylvania Provincial Assembly'', das Abgeordnetenhaus der Kolonie Pennsylvania gewählt. Er kommentierte diesen Schritt später mit den Worten „Mir wurde klar, dass meine Berufung [zum Abgeordneten] meine Möglichkeiten, Gutes zu tun, steigern würde. Ich kann allerdings auch nicht abstreiten, dass ich mich durch all diese Erhebungen [in öffentliche Ämter] geschmeichelt fühlte.“ | |||

Als Eigentümerkolonie unterstand Pennsylvania nicht direkt der britischen Krone, sondern der Familie Penn. Im Jahr 1681 hatte der englische König Karl II. dem Quäker William Penn einen Schutzbrief ausgestellt, der die Kolonie als sein Eigentum auswies. Zweite politische Kraft neben Penn und seinen Nachfolgern waren die alteingesessenen Familien der Kolonie. Als lokale Elite beherrschten sie die ''Pennsylvania Provincial Assembly'' und besetzten traditionell die wichtigsten öffentlichen Ämter. Zwischen diesen beiden Kräften und der weitaus zahlreicheren Gruppe der übrigen Bewohner von Pennsylvania gab es in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts immer wieder Spannungen. Darüber hinaus stand Pennsylvania in den 50er Jahren des 18. Jahrhunderts vor zwei großen Herausforderungen: der Verbesserung des Verhältnisses zu den Indianern und der Verteidigung der Kolonie gegen die Franzosen. | |||

==== „Join, or Die“: der Albany-Kongress ==== | |||

[[Datei:Benjamin Franklin - Join or Die.jpg|mini|''Join, or Die''. Benjamin Franklin zugeschriebener politischer Cartoon, der zur Einigkeit unter den nordamerikanischen Kolonien aufrief. ''The Pennsylvania Gazette'', 9. Mai 1754.]] | |||

Für die Franzosen nahm das westlich von Pennsylvania gelegene Ohio eine wichtige Brückenfunktion in ihrer Strategie gegen die Briten ein. Ohio verband ihre Besitzungen in Kanada mit Louisiana; durch die Einrichtung einer Kette von Forts entlang des Ohio River versuchten sie, den Einfluss der Briten auf den Osten Nordamerikas zu begrenzen und ihre weitere Expansion nach Westen zu unterbinden. Angesichts dieser Bedrohung berief das Londoner Board of Trade eine Konferenz in Albany, New York, ein. Ziel war es zum einen, mit den Abgesandten der Irokesen über deren Unterstützung zu verhandeln, und zum anderen, das gemeinsame Handeln der Dreizehn Kolonien abzustimmen. | |||

Benjamin Franklin gehörte zu den vier aus Pennsylvania zum Albany-Kongress entsandten Vertretern. In seinem Gepäck befand sich ein Papier mit dem Titel ''Short Hints towards a Scheme for Uniting the Northern Colonies'' (dt. ''Kurze Hinweise zu einem Plan über die Vereinigung der nördlichen Kolonien''). Er hoffte, dass dieser Plan auf der Konferenz verhandelt und dann dem britischen Parlament in London zur Abstimmung vorgelegt werden würde. Sein Plan nahm vorweg, was später zur Grundlage für das Verhältnis der einzelnen Bundesstaaten zur Bundesregierung der Vereinigten Staaten werden sollte: den amerikanischen Föderalismus. Ein ''Allgemeiner Rat'' ''(General Council)'' der Dreizehn Kolonien sollte für gemeinsame Angelegenheiten wie die Verteidigung und Verträge mit den Indianern zuständig sein. Dieser Rat sollte aus Delegierten aller Kolonien bestehen und von einem von der Krone ernannten ''Gouverneur General'' angeführt werden. | |||

Der Albany-Kongress tagte zwischen dem 19. Juni und dem 11. Juli 1754. Das Bündnis mit den Irokesen kam schon nach einer Woche zustande. Am 10. Juli stimmten die Delegierten über den Plan Franklins ab. Es gab zwar einige Gegenstimmen, in der Summe aber bestand Einigkeit darüber, dass der Entwurf an die Abgeordnetenhäuser der einzelnen Kolonien und an das britische Parlament nach London zur Ratifizierung geschickt werden sollte. | |||

Das Ergebnis war ernüchternd. Trotz einer von Franklin in Gang gesetzten öffentlichen Debatte wurde der Plan von allen Kolonien abgelehnt. Und auch das Londoner ''Board of Trade'' sprach sich gegen die Änderung aus. In der Rückschau schrieb Franklin später: „Die Abgeordnetenhäuser [der Kolonien] haben [den Vorschlag] abgelehnt, weil sie alle dachten, dass er zu viele [königliche] ''Prärogativen'' enthalte; und in England wurde er als zu ''demokratisch'' angesehen.“ | |||

==== Spannungen in Pennsylvania ==== | |||

Anschließend wuchsen die Spannungen zwischen den politischen Kräften in Pennsylvania unter dem militärischen Druck auf die Kolonie weiter. Während die Franzosen und die mit ihnen verbündeten Indianer immer wieder in Pennsylvania einfielen und Siedler umbrachten, waren die Eigentümer der Kolonie und die ''Pennsylvania Provincial Assembly'' darüber zerstritten, wie die Kosten zur Verteidigung aufgebracht werden sollten. Die Penns auf der einen Seite weigerten sich, ihren umfangreichen Landbesitz besteuern zu lassen, und die Abgeordnetenversammlung auf der anderen Seite bestand darauf, dass alle Bewohner der Kolonie auch finanziell für deren Verteidigung aufkommen müssten. | |||

Im November 1755 erhielt Vizegouverneur Robert Hunter Morris ein Schreiben aus London, in dem die Penns ankündigten, eine Summe von 5000 Pfund „als Geschenk“ für die Verteidigung der Kolonie zur Verfügung zu stellen. In der Zwischenzeit hatte die Abgeordnetenversammlung auf Antrag Franklins die Aufstellung einer Bürgermiliz nach dem Vorbild von 1747 beschlossen. Franklin wurde nicht nur mit der Aufstellung der Truppe beauftragt, sondern darüber hinaus auch an die Grenze geschickt, um die Verteidigungslinien zu organisieren. Bei seiner Rückkehr wurde er zum Oberst des Regiments von Philadelphia gewählt. Thomas Penn seinerseits ordnete von London aus die Bildung von Regimentern unter Morris’ Kommando an. Um eine mögliche Auseinandersetzung zwischen den rivalisierenden Einheiten zu verhindern, gab Franklin seinen Posten schließlich auf. | |||

1757 | Im Januar 1757 beschloss die Abgeordnetenversammlung von Pennsylvania, die Haltung der Eigentümerfamilie in der Steuerfrage nicht weiter hinzunehmen und schickte Franklin als ihren Bevollmächtigten nach London. | ||

=== Erstmals auf größerer Bühne: London 1757–1762 === | |||

[[Datei:Wilson - Benjamin Franklin (c1760).jpg|mini|Franklin während seines Aufenthaltes in London, Porträt von Benjamin Wilson, um 1760. Neben seiner Tätigkeit als Maler beschäftigte Wilson sich auch mit der Elektrizität. Er verwarf Franklins Theorie der positiven und negativen Ladungen und war der Ansicht, ein Blitzableiter solle in einer Kugel auslaufen anstatt in einer Spitze.]] | |||

Mit seiner Reise nach London begann für Franklin ein neuer Lebensabschnitt. Seine Experimente zur Elektrizität hatten ihm Aufmerksamkeit in der wissenschaftlichen Welt – vor allem in Europa – verschafft. Die Wirksamkeit seiner politischen Arbeit war dagegen bislang auf die Kolonien beschränkt. Er hatte auf lokaler Ebene in Philadelphia eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung des öffentlichen Lebens umgesetzt und mit seinem Plan einer Union der Kolonien, wie sein Biograph H. W. Brands es formuliert, „die Phantasie von vielen seiner Mitmenschen in Amerika angeregt“. In London dagegen zählte Franklins Arbeit auf politischem Gebiet nur wenig. „Seine Popularität bedeutet hier nichts“, schrieb Thomas Penn. „Die Großen [dieses Landes] werden ihn sehr kühl behandeln“. | |||

Mit dieser Einschätzung sollte Penn recht behalten. Gleich zu Beginn seiner Mission ersuchte Franklin um ein Treffen mit William Pitt, einem der einflussreichsten Männer in Großbritannien. Doch Pitt weigerte sich, Franklin zu empfangen. „Er war damals ein zu großer Mann“, so Franklins späterer Erklärungsversuch, „oder zu sehr mit wichtigeren Angelegenheiten beschäftigt.“ | |||

So begann Franklin im August 1757, direkt mit Thomas Penn und seinem Bruder Richard zu verhandeln. Gleich zum Auftakt der Gespräche baten die beiden Penns ihn um eine schriftliche Fassung seiner Positionen. Franklin übertitelte sein zwei Tage später eingereichtes Papier mit „Hauptbeschwerdepunkte“ und nannte die Weigerung der Eigentümer, ihren Landbesitz besteuern zu lassen „ungerecht und grausam“. Noch provokanter war der informelle Stil, in dem das Schreiben abgefasst war, und die Tatsache, dass Franklin die Penns nicht mit ihrem korrekten Titel als „True and Absolute Proprietaries“ anredete. Solchermaßen brüskiert, brachen die Penns die Gespräche ab und forderten ihn auf, zunächst nur über ihren Anwalt mit ihnen zu kommunizieren. | |||

Die Lage verschärfte sich, als Franklin und Thomas Penn während eines Treffens im Januar 1758 über die Frage der Stellung des Abgeordnetenhauses aneinandergerieten. Während Franklin auf dem Standpunkt beharrte, die 1682 vom englischen König ausgestellte Charta verleihe dem Abgeordnetenhaus alle Rechte eines Parlamentes, entgegnete Penn, die Charta habe gar nicht die Kraft gehabt, solche Rechte zu gewähren. Daraufhin hielt Franklin Penn vor, sein Vater William Penn habe die Kolonisten „irregeführt, betrogen und verraten“. Woraufhin Thomas Penn lakonisch antwortete, die Kolonisten hätten sich die Charta eben genau durchlesen sollen, und wenn sie in die Irre geführt worden seien, dann sei dies ihre eigene Schuld. | |||

Franklins Schluss aus der Angelegenheit war, dass die Umwandlung Pennsylvanias von einer Eigentümer- in eine Kronkolonie erstrebenswerter sei als die weitere Herrschaft der Penns. Dabei war Franklins Position nicht nur von der Abneigung gegenüber der Eigentümerfamilie bestimmt, sondern auch von einer tiefen Loyalität zum Königshaus und der Regierung in London. Franklins Biograph Gordon S. Wood erklärt diesen aus heutiger Sicht schwer verständlich scheinenden Punkt in Franklins politischem Leben damit, dass Franklin zu jener Zeit in unverrückbarer Treue an das britische Königshaus glaubte und die späteren Geschehnisse in keiner Weise vorausahnte. | |||

Das | Das Treffen mit Thomas Penn im Januar 1758 stellte einen Wendepunkt in Franklins Mission dar. Penn verweigerte sich jeglichem weiteren Treffen, und für eine Umwandlung Pennsylvanias in eine Kronkolonie war in London keine Mehrheit zu beschaffen. | ||

Derweilen verbrachte Franklin seine Sommer mit Reisen. Er hatte seinen Sohn William nach Europa mitgebracht, und sie besuchten gemeinsam Schottland und den Kontinent. Er traf sich mit berühmten Gelehrten wie [[Adam Smith]] und David Hume und erhielt die Ehrendoktorwürde der University of St Andrews. Im Sommer 1762, fünf Jahre nach seiner Ankunft in London, beschloss Franklin, nach Pennsylvania zurückzukehren. Kurz zuvor war sein Sohn William zum Gouverneur von New Jersey berufen worden. Die Hochzeit Williams mit Elizabeth Downes, der Tochter eines reichen Plantagenbesitzers, wartete Franklin nicht mehr ab. Während er noch im Jahr zuvor eine Europareise vorzeitig abgebrochen hatte, um der Krönung Georgs III. in London beizuwohnen, befand er sich während der Hochzeit seines illegitimen Sohnes schon auf einem Schiff in Richtung Amerika. | |||

=== | === Zwischenspiel in der Heimat: Philadelphia 1763–1764 === | ||

Bereits 1753 war Franklin zusammen mit William Hunter († 1761) aus Virginia zum ''Deputy Postmaster'' für die britischen Kolonien in Nordamerika ernannt worden. Gemeinsam mit Hunter hatte er detaillierte Vorschriften erlassen, um das Postwesen in den Kolonien effizienter zu gestalten, und auf diese Weise die Laufzeit eines Briefes von New York nach Philadelphia um einen Tag verkürzt. Nach seiner Rückkehr in die Heimat unternahm er eine siebenmonatige Reise zur Inspektion des Postsystems. Mit John Foxcroft, der das Amt des inzwischen verstorbenen Hunter übernommen hatte, weitete Franklin das Postnetzwerk nach Kanada aus (Kanada war im Pariser Frieden 1763 an Großbritannien gefallen). Gleichzeitig richteten sie eine Paketschiff-Route nach Westindien ein und sorgten dafür, dass Postreiter auch nachts reisten. Auf einigen zentralen Routen, wie etwa derjenigen von New York nach Philadelphia, wurden auf diese Weise Brieflaufzeiten erreicht, die auch noch zwei Jahrhunderte später nicht unterboten wurden. So konnte etwa ein Briefschreiber in Philadelphia schon eine Woche nach dem Absenden seines Briefes eine Antwort aus New York erwarten. | |||

Franklin | Bei Franklins Rückkehr nach Philadelphia flammte der alte Konflikt mit der Eigentümerfamilie Pennsylvanias wieder auf. Dies führte so weit, dass Lord Hyde (1709–1786), als ''General Postmaster'' Vorgesetzter Franklins in London, diesen erinnerte, „alle Beamten der Krone“ seien verpflichtet, „die Staatsgewalt zu unterstützen.“ Ungeachtet solcher Warnungen, entwarf Franklin eine Petition, die die Amtsenthebung der Penns forderte. Nach einer auch in der Öffentlichkeit durch Flugschriften in aller Heftigkeit geführten Auseinandersetzung, setzten sich Franklins Anhänger in der Abgeordnetenversammlung schließlich durch und votierten mit 19 zu 11 Stimmen dafür, Franklin mit dieser Petition nach England zu schicken. | ||

=== Interessenvertreter der Kolonien: London 1765–1775 === | |||

==== Kontroverse um den ''Stamp Act'' ==== | |||

[[Datei:O! the fatal Stamp.jpg|mini|''O! the fatal STAMP'', Reaktion auf das Stempelgesetz im ''Pennsylvania Journal'', Oktober 1765]] | |||

Als die Nachricht von Franklins sicherer Ankunft in London publik wurde, läuteten in Philadelphia die Kirchenglocken. Doch die Begeisterung sollte sich schnell legen, als Franklin in die Kontroverse um das Stempelgesetz (engl. ''Stamp Act'') hineingezogen wurde. Dieses bestimmte, dass alle offiziellen Schriftstücke und Dokumente, aber auch Zeitungen, Karten- und Würfelspiele in den nordamerikanischen Kolonien mit Stempelmarken versehen werden, beziehungsweise auf eigens in London hergestelltem Papier mit einer Stempelprägung ausgefertigt sein mussten. Auf diese Weise sollten die Kolonien finanziell an der Stationierung von britischen Truppen in Nordamerika beteiligt werden. Die britische Regierung nahm den Standpunkt ein, dass die Kolonisten als Nutznießer dieses militärischen Schutzes für einen Teil der entstehenden Kosten aufkommen sollten. | |||

Franklin | Anfang Februar 1765 trafen sich Franklin und eine Reihe anderer Bevollmächtigter aus den Kolonien mit dem britischen Premierminister und Schatzkanzler George Grenville. Grenville legte dar, dass die Bedrohung durch die Indianer die Erhebung einer Steuer zur Finanzierung des militärischen Schutzes notwendig mache. Auf die Frage, wie diese Finanzierung sicherzustellen sei, warf Franklin ein, die britische Regierung solle die Umsetzung der Besteuerung den Kolonien überlassen. Diese allein hätten das Recht, solche Steuern von ihren Einwohnern zu erheben. Auf die Frage, ob die Bevollmächtigten für die Einnahmen und die Aufteilung des Steueraufkommens unter den einzelnen Kolonien garantieren könnten, hatten Franklin und seine Kollegen allerdings keine befriedigende Antwort. | ||

Als das Stempelgesetz im März 1765 verabschiedet wurde, vertrat Franklin einen pragmatischen Standpunkt. Er schlug seinen Freund John Hughes (1711–1772) für das Amt des Steuereintreibers vor und nahm fälschlicherweise an, dass sich die Aufregung über das Gesetz bald legen werde. In einem Brief an Hughes schrieb er: „In der Zwischenzeit wird eine standhafte Loyalität zur Krone und ein treues Festhalten an der Regierung dieser Nation […] der weiseste Kurs für dich und mich sein, was auch immer die Tollheit des gemeinen Volkes […] sein sollte.“ | |||

[[Datei:The Colonies Reduced.jpg|mini|''The Colonies Reduced'', politischer Cartoon Franklins aus dem Jahr 1765. In Anspielung auf den früheren „Join, or Die“-Cartoon stellt Franklin das britische Weltreich mit abgetrennten Gliedmaßen dar, die mit den Namen der nordamerikanischen Kolonien versehen sind.]] | |||

Franklin hatte den Widerstand des „gemeinen Volkes“ offenbar völlig unterschätzt. Was moderne Biographen wie [[Walter Isaacson]] als seine „schlimmste politische Fehleinschätzung“ bewerten, begann sich nun gegen Franklin zu wenden. Als seine Position in den Kolonien publik wurde, versuchte eine aufgebrachte Menge, Franklins Haus in Philadelphia zu stürmen. Allein dem Eingreifen einer Gruppe seiner Anhänger war es letztendlich zu verdanken, dass sich die Menge wieder auflöste. | |||

Allmählich sah Franklin ein, dass er die Situation in den Kolonien aus der Ferne falsch eingeschätzt hatte. Er begann eine Verteidigungskampagne mit Briefen, die er an seinen Partner David Hall und andere Adressaten in Nordamerika richtete. In seinen Schreiben bestritt er, das Stempelgesetz jemals unterstützt zu haben. Er gestaltete einen politischen Cartoon mit dem Titel ''The Colonies Reduced'' und ließ diesen auf Karten drucken und vor dem Parlament in London verteilen. In einer Sitzung des Parlaments am 13. Februar 1766 erhielt er schließlich die Möglichkeit, seine gewandelte Einstellung zu präsentieren. Einen Nachmittag lang beantwortete er die Fragen der Parlamentarier und stellte durch sein Auftreten als prominenter Vertreter amerikanischer Interessen seine Reputation in den Kolonien wieder her. Als das Stempelgesetz im März 1766 wieder aufgehoben wurde, feuerte ein ''The Franklin'' getauftes Schiff im Hafen von Philadelphia Salutschüsse zu seinen Ehren ab. Franklins Freund Charles Thomson schrieb ihm: „Deine Feinde begannen sich schließlich für ihre gemeinen Unterstellungen zu schämen und anzuerkennen, dass die Kolonien dir zu Dank verpflichtet sind“. | |||

==== Die Autobiografie ==== | |||

[[Datei:Franklin - Autobiography (draft).jpg|mini|Seite aus Franklins Manuskript der ''Autobiography''. Franklin beschrieb zunächst eine Hälfte des Papiers und nutzte die andere Hälfte später für Korrekturen und Ergänzungen.]] | |||

Während eines Aufenthalts auf dem Landsitz seines Freundes Jonathan Shipley (1714–1788) im Jahr 1771 begann Franklin mit der Abfassung seiner Autobiografie. Er sollte diese Arbeit über einen Zeitraum von nahezu neunzehn Jahren in insgesamt vier Abschnitten fortführen – bei seinem Tod war das Werk allerdings unvollendet. | |||

Am Anfang steht ein langer Brief an seinen Sohn William, den damaligen Gouverneur von New Jersey. Die Autobiographie war gleichwohl von Beginn an für ein breiteres Publikum bestimmt. Franklins Ziel war es, seinen eigenen Aufstieg aus einfachen Verhältnissen zu einer wohlhabenden und geachteten Persönlichkeit darzustellen. Damit verband er den Wunsch, dass andere seinem Vorbild nacheifern sollten. Sein Biograph Charles van Doren merkt hierzu an, dass Franklin „für eine Mittelklasse schrieb, die [zu jener Zeit] nur wenige Geschichtsschreiber hatte“. | |||

Die Urteile über Franklins Autobiographie gehen auseinander. Der Literaturkritiker Charles Angoff bemängelt, ihr fehle alles, was ein wirklich großes Werk der ''Belles Lettres'' ausmache: Anmut des Ausdrucks, Zauber der Persönlichkeit und intellektuelle Höhe. Der Historiker [[Henry Steele Commager]] stellt dagegen die ungekünstelte Einfachheit, Klarheit, Schlichtheit im Stil, die Frische und den Humor heraus, die das Werk für jede neue Generation von Lesern empfehlenswert machten. Bis heute ist die Schrift in mehreren hundert Auflagen erschienen und gehört damit zu den populärsten Autobiographien der Geschichte. | |||

=== | ==== Die Affäre um die Hutchinson-Briefe ==== | ||

[[Datei:Benjamin Franklin 1767.jpg|mini|Franklin-Porträt von David Martin aus dem Jahr 1767]] | |||

Zu Beginn der 1770er Jahre glaubte Franklin immer noch, er könne den Streit zwischen den Kolonien und dem Mutterland schlichten. Diese Überzeugung führte 1773 zu der Affäre um die Hutchinson-Briefe, die Franklins Biograph Gordon S. Wood als das „außergewöhnlichste und aufschlussreichste Ereignis in Franklins politischem Leben“ bezeichnet. Die Affäre, so Wood, „zerstörte in wirksamer Weise seine Stellung in England und machte ihn schließlich zum Verfechter der Unabhängigkeit.“ | |||

In den späten 1760er Jahren hatte Thomas Hutchinson, der Vizegouverneur von Massachusetts, eine Reihe von Briefen an den britischen Außenminister Thomas Whately geschrieben. Darin hatte er sich für eine harte Haltung gegenüber den Kolonien ausgesprochen und insbesondere empfohlen, deren Freiheiten zu beschneiden. Nach Whatelys Tod im Jahr 1772 waren diese Briefe in Franklins Hände gelangt. Er sandte sie nach Massachusetts, um auf diese Weise zu belegen, dass das Verschulden für die Krise zwischen den Kolonien und dem Mutterland nicht etwa bei der britischen Regierung, sondern vielmehr bei Kolonialbeamten wie Hutchinson liege. Wenn nur der wahre Grund für die Krise offenbar werde, so glaubte Franklin, würde sich die Feindschaft gegenüber der britischen Regierung in den Kolonien legen. | |||

Er | Wie schon zuvor bei seiner Hoffnung, Pennsylvania in eine Kronkolonie umwandeln zu können, und seiner anfänglichen Haltung zum Stempelgesetz, schätzte Franklin auch diesmal die wirkliche Lage falsch ein. Er hatte gehofft, dass die Hutchinson-Briefe nur in einem kleinen Kreis in den Kolonien zirkulierten. Stattdessen wurden sie im Juni 1773 gedruckt und sorgten für einen Eklat. Nachdem die Briefe auch in England publik geworden waren, musste Franklin schließlich öffentlich eingestehen, dass er es gewesen sei, der sie nach Boston geschickt hatte. | ||

Die Stimmung in London heizte sich weiter auf als Franklin im selben Jahr zwei anonyme Satiren für die englischen Zeitungen schrieb, in denen er sich über das Verhalten des Mutterlandes gegenüber den Kolonien lustig machte. Die erste Satire stand unter dem Titel ''Rules by Which a Great Empire May be Reduced to a Small One'' (dt. etwa ''Regeln durch die ein großes Reich in ein kleines verwandelt werden kann''). Darin listete er zwanzig Vorschläge auf, wie sich Großbritannien gegenüber seinen Kolonien gebärden könne, um beide Seiten weiter voneinander zu entfernen. Es fanden sich darin Vorschläge wie „Gib besonders Acht darauf, dass die Kolonien […] nicht dieselben Rechte und dieselben Handelsprivilegien [wie das Mutterland] genießen und dass sie durch strengere Gesetze regiert werden“ oder „Quartiere Truppen bei ihnen ein, die durch ihre Frechheit Aufstände des Mobs provozieren können“. Die zweite Satire unter dem Titel ''An Edict by the King of Prussia'' war ein fiktives Edikt des preußischen Königs Friedrich II. In dieser fingierten Bekanntmachung ließ Franklin Friedrich den Großen argumentieren, dass die Deutschen vor langer Zeit Siedler nach England geschickt hätten und deshalb nun Einkünfte dieser preußischen Kolonien in Großbritannien an Preußen fließen sollten. Darüber hinaus gebe es die Möglichkeit, preußische Strafgefangene nach England zu schicken und die Kolonien auf der Insel auf diese Weise zu bevölkern. Für diejenigen Leser, die den Sinn der Satire noch nicht verstanden hatten, fügte Franklin hinzu, dass diese Maßnahmen nur gerecht seien, weil sie ein genaues Spiegelbild der Maßnahmen Großbritanniens gegenüber seinen Kolonien in Nordamerika darstellten. | |||

Als | Als im Januar 1774 die Nachricht von der [[Boston Tea Party]] in London eintraf, fokussierte sich der Zorn der britischen Regierung auf Franklins Person. Am 29. Januar wurde er vor den Privy Council zitiert und musste eine Schimpftirade des stellvertretenden Generalstaatsanwalts Alexander Wedderburn über sich ergehen lassen. Nur kurze Zeit später verlor er sein Amt als ''Deputy Postmaster''. | ||

Als sich die Stimmung gegen die Kolonien ein Jahr später immer weiter zuspitzte und in der Zwischenzeit seine Frau Deborah in Philadelphia gestorben war, bestieg Franklin Ende März 1775 schließlich ein Schiff und kehrte nach Amerika zurück. | |||

=== | === Die ersten Schritte zur Unabhängigkeit: Philadelphia 1775–1776 === | ||

==== Kongressabgeordneter ==== | |||

Als Franklin am 5. Mai 1775 in Philadelphia ankam, hatten die Kämpfe zwischen britischen Truppen und Kolonisten mit den Gefechten von Lexington und Concord schon begonnen. Franklin zeigte sich über die Lage der Dinge hocherfreut. Einem Reporter gab er zu Protokoll, nur ein mutiger Widerstand könne die Amerikaner vor der „zutiefst verachtenswerten Sklaverei und Zerstörung“ retten. | |||

Am | Am Tag nach seiner Ankunft wurde Franklin in den Zweiten Kontinentalkongress gewählt, der seine Arbeit am 10. Mai aufnehmen sollte. Mit einem Alter von nahezu 70 Jahren war er der bei weitem älteste Abgeordnete. Während der Debatten verhielt er sich auffällig ruhig. Kongressmitglieder wie [[John Adams]] beklagten gar, Franklin sitze über große Strecken des Tages auf seinem Stuhl und schlafe. | ||

Gleichwohl waren die Delegierten davon beeindruckt, mit welcher Heftigkeit Franklin für die Sache der Unabhängigkeit Stellung nahm. John Adams schrieb an seine Ehefrau Abigail, „er [Franklin] zögert nicht, unseren wagemutigsten Maßnahmen zuzustimmen, sondern scheint uns im Gegenteil für zu unentschlossen und rückwärtsgewandt zu halten“. Historiker wie Gordon S. Wood halten diesen revolutionären Eifer Franklins für wohlkalkuliert. Noch immer gab es im Lager der Kolonisten Stimmen, die Franklin für alles andere als einen Mann der Unabhängigkeit hielten und ihn sogar als britischen Spion sahen. Franklin begegnete diesen Vorwürfen, indem er einen feindseligen Brief an seinen langjährigen Freund William Strahan (1715–1785) in London aufsetzte und diesen mit den Worten schloss: „Sie und ich waren lange Freunde. Nun sind Sie mein Feind, und ich bin der Ihre“. Dieses Schreiben schickte Franklin allerdings niemals ab, sondern zeigte es nur einigen seiner Freunde. Nur Tage später begann er wieder, Strahan im gewohnt warmherzigen Ton anzuschreiben. | |||

==== Die persönliche Seite der Revolution: Bruch mit William ==== | |||

[[Datei:WilliamFranklin.jpeg|mini|William Franklin, Gemälde von Mather Brown, um 1790 (Ausschnitt)]] | |||

Selbst wenn Franklins revolutionärer Eifer in Teilen kalkuliert gewesen sein mag, so hatte die Revolution für ihn auch sehr persönliche Auswirkungen. 1762 war sein Sohn William (1730–1813) zum Gouverneur von New Jersey berufen worden. Zu jener Zeit hatten beide noch gemeinsam den Traum von einer Zukunft des Britischen Weltreiches. Als Benjamin Franklin dann aber sein Amt als ''Deputy Postmaster'' im Rahmen der Hutchinson-Affäre verlor, forderte er William vergeblich auf, sein Amt als königlicher Gouverneur niederzulegen. 1775 versuchte er seinen Sohn davon zu überzeugen, sich der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung anzuschließen. Als William sich weigerte, brach Franklin den Kontakt zu ihm ab. William wurde im Juni 1776 verhaftet und als Gefangener nach Connecticut gebracht. Doch sein Vater zeigte sich ungerührt und ließ sich auch nicht durch einen eindringlichen Appell von Williams Frau umstimmen. Selbst als William Jahre später versuchte, den Konflikt beizulegen, blieb Benjamin Franklin hart. Im Juli 1785 trafen sie noch einmal in der englischen Hafenstadt Southampton aufeinander. Das Gespräch – über das alle Beteiligten Stillschweigen bewahrten – endete unversöhnlich. Von jenem Tag an sollte Benjamin Franklin nicht mehr mit seinem Sohn kommunizieren. | |||

Franklins | ==== Unabhängigkeitserklärung und ''Pennsylvania Constitution'' ==== | ||

[[Datei:Declaration of Independence draft (detail with changes by Franklin).jpg|mini|Entwurf der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten mit Änderungen Franklins. Er ersetzte die Worte „sacred and undeniable“ durch „self-evident“ (Mitte der Abbildung).]] | |||

Um das britische Postsystem in den Kolonien zu ersetzen, war Franklin im Juli 1775 zum ''Postmaster General'' ernannt worden. Für seine Dienste erhielt er eine Summe von 1000 Pfund im Jahr, die er jedoch für die Versorgung verwundeter Soldaten spendete. Am 23. August 1775 erschien die Proklamation König Georgs III., dass sich alle amerikanischen Kolonien an einer Rebellion beteiligten. Im Oktober desselben Jahres und erneut im März 1776 wurde Franklin vom Kongress zusammen mit anderen Delegierten beauftragt, sich auf zwei Inspektionsreisen ein Bild vom Zustand der Kontinentalarmee zu machen. Während seines Zusammentreffens 1775 mit [[George Washington]] in dessen Hauptquartier in Cambridge (Massachusetts), belagerte der General gerade erfolgreich die in Boston zusammengezogenen Briten. Doch die finanziellen Probleme des anhaltenden Krieges, fehlende Rekruten und ausbleibender Nachschub bereiteten Washington große Sorgen. Daher arbeitete Franklin einen detaillierten Plan zur Versorgung und Ausbildung der Soldaten aus – ganz so, wie er es auch schon vorher bei der Bürgermiliz von Pennsylvania getan hatte. Während diese Reise nach Cambridge im Herbst noch leicht zu bewältigen war, brachte seine Entsendung nach Kanada im März 1776 den inzwischen siebzigjährigen Franklin jedoch an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Das ging so weit, dass er noch während der Reise Abschiedsbriefe an seine Freunde schickte, weil er annahm, die Strapazen nicht zu überstehen. | |||

Franklin | Bei seiner Rückkehr nach Philadelphia wurde Franklin in ein Komitee zur Ausarbeitung der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung gewählt. Noch immer gesundheitlich angegriffen, beschränkte sich seine Rolle anfangs darauf, die Entwürfe [[Thomas Jefferson]]s durchzugehen und Verbesserungen vorzuschlagen. Seine Änderungen sind in dem Dokument überliefert, das Jefferson als „Rohentwurf“ (engl. ''rough draft'') bezeichnete und das heute in der Library of Congress aufbewahrt wird. Die wohl wichtigste seiner Änderungen war ebenso klein wie bedeutsam: In Jeffersons Formulierung „Wir halten diese Wahrheiten für heilig und unbestreitbar“ (engl. ''We hold these truths to be sacred and undeniable'') strich Franklin die Worte „heilig und unbestreitbar“ und ersetzte sie durch „selbstverständlich“ (engl. ''self-evident''). | ||

Nachdem die Loslösung von Großbritannien vollzogen war, machten sich die einzelnen Staaten an die Ausarbeitung von Verfassungen. Für Pennsylvania wurde Franklin einstimmig zum Präsidenten des Gremiums gewählt, das die neue Verfassung gestalten sollte. In einer Zeit, als die englische Mischverfassung mit ihrer Balance zwischen Krone, Oberhaus und Unterhaus als das Ideal galt, sah die ''Pennsylvania Constitution'' lediglich ein Einkammersystem vor. Damit gilt sie heute als der demokratischste aller Verfassungsentwürfe jener Zeit. Insbesondere in Frankreich wurde die Idee mit großem Beifall aufgenommen und Jahre später in der Französischen Revolution umgesetzt. | |||

=== Diplomat: Paris 1776–1785 === | |||

==== Personifikation Amerikas: Franklin-Begeisterung in Paris ==== | |||

[[Datei:Franklin in his fur cap.png|mini|Benjamin Franklin mit Brille und brauner Nerzkappe während seiner Zeit in Paris. Beide Accessoires unterstreichen das Bild des weisen Hinterwäldlers.]] | |||

[[Datei:Nini - Benjamin Franklin médaillon.jpg|mini|Eines der zahlreichen Medaillons mit Franklins Abbild. Der französische König wurde des Anblicks von Franklin-Porträts so überdrüssig, dass er einer von Franklins Bewunderinnen einen Nachttopf schenkte, von dessen Boden ihr das Gesicht des Amerikaners entgegenblickte.]] | |||

Angesichts ihrer angespannten militärischen Lage war es für die Amerikaner entscheidend, bei anderen europäischen Mächten um Unterstützung zu werben. Deshalb beschloss der Kontinentalkongress 1776, eine Delegation nach Paris zu entsenden. Frankreich mit seiner jahrhundertelangen Geschichte von Kriegen gegen England bot sich als Partner umso mehr an, als die Franzosen zuletzt im Siebenjährigen Krieg weite Teile ihrer überseeischen Besitzungen an Großbritannien verloren hatten. Die Delegation bestand aus Benjamin Franklin, dem Kaufmann Silas Deane sowie dem aus Virginia stammenden Arthur Lee (1740–1792). Ihr Ziel bestand darin, Waffen und Munition für die Kontinentalarmee zu beschaffen und ein Bündnis mit Frankreich zu schließen. | |||

Bei seiner Ankunft in Paris wurde Franklin begeistert empfangen. Diese Begeisterung kam nicht von ungefähr: 1751 hatte der französische Naturforscher Georges-Louis Leclerc de Buffon Franklins Schrift ''Experiments and Observations on Electricity'' gelesen und eine französische Übersetzung angeregt. Als diese ein Jahr später in Druck ging, erhielt Franklin ein persönliches Glückwunschschreiben des französischen Königs Ludwig XVI. In den folgenden Jahren erhielt er auch eine wachsende Zahl von Briefen seiner französischen Bewunderer. Unter ihnen war der Mediziner und Botaniker Jacques Barbeu-Dubourg (1709–1799), der viele von Franklins Essays und Werken ins Französische übersetzte, darunter auch das Protokoll jener Unterhaussitzung, in der sich Franklin zum Stempelgesetz geäußert hatte. Allein diese Schrift wurde in fünf unterschiedlichen Auflagen gedruckt und verbreitet. Nur wenige Wochen nach seiner Ankunft wurde Franklins Werk ''The Way to Wealth'' unter dem Titel ''La Science du Bonhomme Richard'' veröffentlicht und erlebte innerhalb kürzester Zeit vier Neuauflagen. Sein Ruhm in Frankreich war so groß, dass die Straßen von Paris mit Menschen gesäumt waren, als Franklin im Dezember 1776 dort ankam. | |||

„[Franklin] ist sehr gefragt“, notierte ein Tagebuchschreiber, „und dies nicht nur bei seinen gelehrten Kollegen, sondern bei jedermann, der Zugang zu ihm erlangen kann“. Wohin auch immer er in seiner Kutsche reiste, bildeten sich Menschengruppen, die ihn hochleben ließen und einen Blick auf ihn werfen wollten. Einige Franzosen versuchten sogar, Franklin als einen der ihren zu vereinnahmen, indem sie darauf hinwiesen, dass der Familienname „Franquelin“ in der Picardie geläufig sei. Gleichzeitig entstand eine Reihe von Porträts, Büsten und Medaillons mit seinem Abbild. Jean-Antoine Houdon und Jean-Jacques Caffieri gestalteten Büsten, Jean-Baptiste Greuze und J. F. de L’Hospital porträtierten ihn und Joseph Siffred Duplessis (1725–1802) schuf gleich ein Dutzend Ölgemälde, die in einer Vielzahl von Drucken Verbreitung fanden. | |||

1784 waren u. a. Antoine Laurent de Lavoisier und Franklin Mitglied einer von der Académie française eingesetzten Kommission zur Überprüfung des sogenannten tierischen Magnetismus (Mesmerismus). Sie erklärte den Mesmerismus für unwirksam. Mit der Familie Lavoisier verband ihn eine Freundschaft; von Marie Lavoisier soll auch ein Porträt Franklins aus den Jahren 1787/88 stammen; es wurde von ihr nach einer Vorlage von Joseph-Siffred Duplessis (1725–1802) erstellt. | |||

Er war Mitglied der 1776 gegründeten Freimaurerloge Les Neuf Sœurs. | |||

Aus Sicht der französischen Philosophen, so Gordon S. Wood, besaß Amerika genau jene Qualitäten, an denen es Frankreich mangelte: natürliche Einfachheit, soziale Gleichheit, religiöse Freiheit und eine ländliche [[Aufklärung|Aufgeklärtheit]]. So schufen die Aufklärer ein Idealbild Amerikas, das sie als Waffe gegen die aristokratische Korrumpiertheit und den materiellen Luxus des Ancien Régime einsetzten. Franklin, mit seinem schlichten Auftreten und der hinterwäldlerisch anmutenden Nerzkappe auf seinem Kopf, wurde zum Symbol dieses Idealbildes. | |||

==== Allianz mit Frankreich ==== | |||

[[Datei:Surrender of General Burgoyne.jpg|mini|Der britische General Burgoyne kapituliert mit seinen Truppen nach der Schlacht von Saratoga. Die Schlacht stellte einen Wendepunkt im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg dar und führte zur Allianz mit Frankreich. Gemälde von John Trumbull aus dem Jahr 1822.]] | |||

Nur wenige Tage nach Franklins Ankunft in Paris fand das erste Treffen der amerikanischen Gesandten mit dem französischen Außenminister Charles Gravier, Comte de Vergennes statt. Ziel der Amerikaner war es, schnellstmöglich eine Allianz mit Frankreich einzugehen. Doch Vergennes reagierte abwartend. Seit Beginn des Krieges war die Kontinentalarmee den regulären britischen Truppen unterlegen gewesen. Abgesehen vom schlechten Ausbildungsstand, mangelte es den Soldaten nicht nur an Kleidung und Nahrung, sondern vor allem an Waffen und Munition. Aus französischer Sicht war deshalb keinesfalls abzusehen, wohin das Abenteuer eines Kriegseintrittes führen würde. Als Vergennes zu den Ausführungen der drei Gesandten nur unverbindlich nickte, versprach Franklin, ihm ein Memorandum zu schicken. | |||

Franklin | In diesem Memorandum stellte er eine feine Balance zwischen Versprechen und Drohungen her. Gemeinsam, so Franklin, seien Frankreich, Spanien (das durch den Bourbonischen Hausvertrag an Frankreich gebunden war) und Amerika so stark, dass die Briten in einem Krieg ihre wertvollen Besitzungen in Westindien einbüßen würden. Ihr wirtschaftlicher – und damit auch politischer – Niedergang sei für die Briten in einer solchen Situation unabwendbar. Sollte die französische Hilfe allerdings ausbleiben, dann könnte dies für die Amerikaner letztendlich bedeuten, in einen Frieden mit Großbritannien gezwungen zu werden. Franklin drängte, der Moment für eine Entscheidung sei gekommen. Jede weitere Verzögerung könne in einer Katastrophe enden. | ||

Doch Vergennes blieb unbeeindruckt. Er lehnte den amerikanischen Wunsch nach einer Allianz zu diesem Zeitpunkt ab, ebenso die Entsendung französischer Linienschiffe. Für die nächsten Monate hielt er Franklin auf Distanz und wartete ab, wie sich der Krieg weiter entwickelte. Gleichzeitig gewährten die Franzosen den Amerikanern aber ein geheimes Darlehen und öffneten ihre Häfen für amerikanische Handelsschiffe. | |||

Die Wende kam ein Jahr später. Am späten Morgen des 4. Dezember 1777 ritt ein Bote in den Hof von Franklins französischem Gastgeber in Passy bei Paris. Er überbrachte ihm die Botschaft, dass der britische General Burgoyne nach der Schlacht von Saratoga mit seinen gesamten Truppen kapitulieren musste und die Amerikaner einen entscheidenden Sieg davongetragen hatten. Dies veränderte die Situation grundlegend. Noch im Dezember erkannte Frankreich die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten formell an, und am 28. Januar sicherte die französische Regierung den Amerikanern eine finanzielle Unterstützung von jährlich 6 Millionen Livres zu. Zur Unterzeichnung des förmlichen Freundschafts- und Handelsvertrages zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten am 6. Februar 1778 trug Franklin demonstrativ jenen braunen Samtanzug, den er bei seiner Demütigung vor dem britischen Privy Council im Januar 1774 getragen hatte. Und am 20. März empfing König Ludwig XVI. Deane, Lee und Franklin als erste offizielle Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika im Schloss Versailles. | |||

==== Bonvivant ==== | |||

[[Datei:Franklin and the ladies of Paris.png|mini|Franklin wird von Damen der Pariser Gesellschaft mit Lorbeer bekränzt. Gemälde des belgischen Malers W. O. Geller, um 1830.]] | |||

Im April 1778 kam [[John Adams]] nach Paris, um Silas Deane als diplomatischen Vertreter der Vereinigten Staaten zu ersetzen. Adams und Franklin kannten sich schon aus früheren Tagen, waren aber in Lebensstil und Charakter sehr unterschiedlich. Adams war 42 Jahre alt, als er in Paris ankam, und damit dreißig Jahre jünger als Franklin. Eher steif in seinem Verhalten und in seinen persönlichen Moralvorstellungen, blickte er mit einem gewissen Neid auf Franklin, der sich ganz an das Leben in der Pariser Gesellschaft angepasst zu haben schien. Franklin genieße, so beklagte sich Adams in einem Schreiben an einen Freund, „ein Reputationsmonopol“ in Frankreich. Franklins Leben in Paris, so Adams in einer Tagebuchnotiz, sei von fortdauernder Genusssucht geprägt. Er stehe erst spät am Morgen auf, treffe sich dann mit Freunden, amüsiere sich am Nachmittag und sei jeden Tag zu Abendessen eingeladen, von denen er erst zwischen neun Uhr abends und Mitternacht zurückkomme. | |||

Besonders schockiert zeigte sich Adams von Franklins Umgang mit Frauen der Pariser Gesellschaft. Franklin flirtete zunächst mit Anne-Louise de Harancourt Brillon de Jouy, der Frau eines französischen Adligen, die auf einem Gut unweit von Franklins Gastgeber in Passy lebte, und später mit Anne-Catherine de Ligniville Helvétius, einer Salonnière bekannt unter dem Namen „Madame Helvétius“. Franklin, so bemerkte John Adams, habe als über Siebzigjähriger „weder seine Liebe zur Schönheit noch seinen Geschmack daran verloren“. Insbesondere Kommentatoren des 19. Jahrhunderts haben Franklins romantisch-kokette Beziehungen zu Frauen negativ ausgelegt und ihn als einen unmoralischen Schürzenjäger dargestellt. Die jüngere Forschung stellt dagegen heraus, dass Franklins Beziehungen zu Frauen keine „Affairen“ waren, sondern vielmehr platonische Verhältnisse, in denen Franklin zumeist die Rolle des älteren und damit lebenserfahreneren Mentors spielte. Auf diese Weise baute sich Franklin, der viele Jahre fernab seiner eigenen Familie verbrachte, jedes Mal eine neue und perfektere Ersatzfamilie auf, was sich unter anderem darin widerspiegelte, dass ihn viele seiner – zumeist jüngeren – Briefpartnerinnen als „mon cher papa“ oder „father“ titulierten. | |||

==== Der Frieden von Paris ==== | |||

Mit dem Eingreifen der Franzosen wandte sich das Blatt im Unabhängigkeitskrieg. Nach der britischen Niederlage in der Schlacht bei Yorktown erkannte General Cornwallis die Aussichtslosigkeit der Lage und willigte im Oktober 1781 in die vollständige Kapitulation seiner Truppen ein. Daraufhin votierte das britische Unterhaus am 27. Februar 1782 für eine Einstellung der Kampfhandlungen. Damit stand der Friedensschluss in greifbarer Nähe. | |||

Am 15. April nahm der britische Unterhändler Richard Oswald (1705–1784) mit Franklin Kontakt auf und schlug ihm einen Separatfrieden zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten vor. Doch zunächst zögerte Franklin. Er schrieb „Ich ließ ihn wissen, dass Amerika nur im Verbund mit Frankreich verhandeln werde“. Da Franklin jedoch unter allen Umständen vermeiden wollte, dass Großbritannien und Frankreich ohne Beteiligung der Amerikaner zu einem Ausgleich kommen würden, ließ er sich schließlich auf das Angebot Oswalds ein und begann geheime Friedensverhandlungen mit den Briten. Am 10. Juli 1782 übergab er Oswald ein Schreiben, in dem er die Friedensbedingungen festlegte. Großbritannien sollte die Vereinigten Staaten als unabhängige Nation anerkennen und alle seine Truppen aus Amerika abziehen. Gleichzeitig sollten die Briten Reparationszahlungen für die Zerstörungen in Amerika leisten, ein Freihandelsabkommen unterzeichnen und Kanada an die Vereinigten Staaten abtreten. In sein Handeln weihte Franklin weder den amerikanischen Kontinentalkongress noch den französischen Außenminister Vergennes ein. | |||