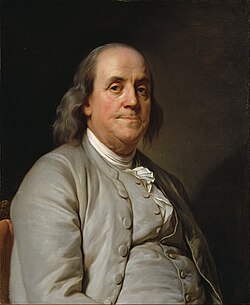

Ben Franklin effect

Der Ben-Franklin-Effekt ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Menschen jemanden mehr mögen, nachdem sie ihm einen Gefallen getan haben. Eine Erklärung dafür ist die kognitive Dissonanz. Die Menschen denken, dass sie anderen helfen, weil sie sie mögen, auch wenn sie es nicht tun, weil ihr Verstand darum ringt, eine logische Übereinstimmung zwischen ihren Handlungen und Wahrnehmungen aufrechtzuerhalten.

Der Benjamin-Franklin-Effekt ist mit anderen Worten das Ergebnis eines Angriffs auf das eigene Selbstkonzept. Jeder Mensch entwickelt eine Persona, und diese Persona bleibt bestehen, weil Unstimmigkeiten in der persönlichen Erzählung umgeschrieben, redigiert und fehlinterpretiert werden.

Franklins Beobachtung der Wirkung

Benjamin Franklin, nach dem der Effekt benannt ist, zitierte in seiner Autobiografie eine "alte Maxime", die er so beschrieb: "Derjenige, der dir einmal eine Gefälligkeit erwiesen hat, wird eher bereit sein, dir eine weitere zu erweisen, als derjenige, den du selbst verpflichtet hast."

Franklin erklärt, wie er mit der Feindseligkeit eines rivalisierenden Gesetzgebers umging, als er im 18. Jahrhundert der Versammlung von Pennsylvania angehörte:

Having heard that he had in his library a certain very scarce and curious book, I wrote a note to him, expressing my desire of perusing that book, and requesting he would do me the favour of lending it to me for a few days. He sent it immediately, and I return'd it in about a week with another note, expressing strongly my sense of the favour. When we next met in the House, he spoke to me (which he had never done before), and with great civility; and he ever after manifested a readiness to serve me on all occasions, so that we became great friends, and our friendship continued to his death.

Forschung

Eine Studie über diesen Effekt wurde 1969 von Jecker und Landy durchgeführt, bei der Studenten eingeladen wurden, an einem von den Forschern veranstalteten Frage-und-Antwort-Wettbewerb teilzunehmen, bei dem sie Geldbeträge gewinnen konnten. Nach Beendigung des Wettbewerbs wurde ein Drittel der Studenten, die "gewonnen" hatten, vom Forscher angesprochen und aufgefordert, das Geld zurückzugeben, weil er die Gewinner aus eigenen Mitteln bezahlt hatte und nun das Geld knapp wurde; ein weiteres Drittel wurde von einer Sekretärin aufgefordert, das Geld zurückzugeben, weil es von der psychologischen Fakultät stamme und die Mittel knapp seien; ein weiteres Drittel wurde überhaupt nicht angesprochen. Alle drei Gruppen wurden dann gefragt, wie sehr sie den Forscher mochten. Die zweite Gruppe mochte ihn am wenigsten, die erste Gruppe am meisten – , was darauf hindeutet, dass eine Rückerstattungsaufforderung durch einen Mittelsmann ihre Sympathie verringert, eine direkte Aufforderung dagegen erhöht hatte.

Im Jahr 1971 führten die Psychologen John Schopler und John Compere von der University of North Carolina das folgende Experiment durch:

Sie ließen ihre Probanden Lerntests an Komplizen durchführen, die sich als andere Studenten ausgaben. Den Versuchspersonen wurde gesagt, die Lernenden würden zusehen, wie die Lehrer mit Stöcken lange Muster auf eine Reihe von Holzwürfeln klopften. Anschließend sollten die Lernenden die Muster wiederholen. Jeder Lehrer sollte zwei verschiedene Methoden an jeweils zwei verschiedenen Personen ausprobieren. In einem Durchgang sollten die Lehrkräfte die Lernenden ermutigen, wenn sie die Muster richtig ausführten. Im anderen Durchgang des Experiments beschimpfte und kritisierte der Lehrer die Lernenden, wenn sie Fehler machten. Anschließend füllten die Lehrer einen Fragebogen zur Nachbesprechung aus, der auch Fragen zur Attraktivität (als Mensch, nicht im romantischen Sinne) und Sympathie der Lernenden enthielt. Im Großen und Ganzen wurden die beleidigten Probanden als weniger attraktiv eingestuft als diejenigen, die ermutigt wurden.

Das eigene Verhalten der Probanden gegenüber den Komplizen prägte ihre Wahrnehmung von ihnen – "Man neigt dazu, die Menschen zu mögen, zu denen man freundlich ist, und die Menschen abzulehnen, zu denen man unhöflich ist."

Die Ergebnisse wurden in einer neueren, aber kleineren Studie des Psychologen Yu Niiya mit japanischen und amerikanischen Probanden reproduziert.

Effekt als Beispiel für kognitive Dissonanz

Diese Wahrnehmung Franklins wurde als Beispiel im Rahmen der kognitiven Dissonanztheorie angeführt, die besagt, dass Menschen ihre Einstellungen oder ihr Verhalten ändern, um Spannungen oder "Dissonanzen" zwischen ihren Gedanken, Einstellungen und Handlungen aufzulösen. Im Falle des Ben-Franklin-Effekts besteht die Dissonanz zwischen der negativen Einstellung der Person gegenüber der anderen Person und dem Wissen, dass sie dieser Person einen Gefallen getan hat.

Alternative Erklärungen

Der Psychologe Yu Niiya führt das Phänomen darauf zurück, dass der Angefragte einen wahrgenommenen Versuch des Anfragenden, freundschaftliche Beziehungen zu entfachen, erwidert. Diese Theorie würde erklären, warum der Ben-Franklin-Effekt nicht auftritt, wenn ein Vermittler eingeschaltet wird.

Anwendungen

Im Bereich des Verkaufs kann der Ben-Franklin-Effekt genutzt werden, um eine Beziehung zu einem Kunden aufzubauen. Anstatt dem potenziellen Kunden Hilfe anzubieten, kann ein Verkäufer ihn stattdessen um Unterstützung bitten: "Bitten Sie ihn zum Beispiel, Ihnen mitzuteilen, welche Produktvorteile er am überzeugendsten findet, wohin sich der Markt seiner Meinung nach entwickelt oder welche Produkte in einigen Jahren von Interesse sein könnten. Diese reine Gefälligkeit, die unbezahlt bleibt, kann Ihre Sympathie steigern und Sie in die Lage versetzen, die Zeit und die Investitionen des Kunden in der Zukunft zu gewinnen."

Der Benjamin-Franklin-Effekt lässt sich auch bei erfolgreichen Mentor-Schützling-Beziehungen beobachten. Solche Beziehungen, so heißt es in einer Quelle, "zeichnen sich durch ein grundlegendes Ungleichgewicht von Wissen und Einfluss aus. Der Versuch, einem Mentor proaktiv einen Gefallen zu erweisen, kann nach hinten losgehen, da der Rollentausch und die unaufgeforderte Unterstützung den Mentor in eine unerwartete, unangenehme Situation bringen kann. Der Ben-Franklin-Effekt wurde in Dale Carnegies Bestseller "How to Win Friends and Influence People" zitiert. Carnegie interpretiert die Bitte um einen Gefallen als "eine subtile, aber effektive Form der Schmeichelei".

Wie Carnegie vorschlägt:

...wenn wir einen Kollegen um einen Gefallen bitten, signalisieren wir ihm, dass wir ihn für etwas halten, was wir nicht haben, sei es mehr Intelligenz, mehr Wissen, mehr Fähigkeiten oder was auch immer. Dies ist eine weitere Möglichkeit, Bewunderung und Respekt zu zeigen, etwas, das die andere Person vielleicht noch nicht von uns bemerkt hat. Dadurch steigt sofort ihre Meinung über uns und sie sind eher bereit, uns wieder zu helfen, weil sie die Bewunderung genießen und uns wirklich zu mögen beginnen.

Der Psychologe Yu Niiya vertritt die Auffassung, dass der Ben-Franklin-Effekt Takeo Dois Theorie der "amae" (甘え), wie sie in "Die Anatomie der Abhängigkeit" beschrieben wird, rechtfertigt. Sie besagt, dass abhängiges, kindliches Verhalten eine Eltern-Kind-Bindung hervorrufen kann, bei der sich ein Partner als Versorger sieht. In der Tat schafft "amae" eine Beziehung, in der sich eine Person für die andere verantwortlich fühlt, die dann die Freiheit hat, unreif zu handeln und Forderungen zu stellen.

Ein Kommentator hat den Ben-Franklin-Effekt im Zusammenhang mit der Hundeerziehung erörtert und dabei "eher an die menschliche Seite der Beziehung als an die Hunde selbst" gedacht. Während Trainer oft zwischen den Auswirkungen von auf positiver und negativer Verstärkung basierenden Trainingsmethoden auf die Hunde unterscheiden, kann es auch wichtig sein, "die Auswirkungen zu berücksichtigen, die diese beiden Ansätze auf den Trainer haben können. Der Ben-Franklin-Effekt besagt, dass die Art und Weise, wie wir unsere Hunde während des Trainings behandeln, beeinflusst, wie wir über sie als Individuen denken - insbesondere, wie sehr wir sie mögen (oder nicht mögen). Wenn wir unseren Hunden mit Leckerlis, Lob, Streicheleinheiten und Spielen etwas Gutes tun, um sie in ihrem gewünschten Verhalten zu bestärken, kann dies dazu führen, dass wir sie mehr mögen. Wenn wir dagegen mit harten Worten, Halsbandzerrungen oder Schlägen versuchen, das Verhalten unseres Hundes zu ändern, dann ... werden wir unseren Hund weniger mögen."

Umgekehrt

Auch der umgekehrte Fall wird für wahr gehalten, nämlich dass wir eine Person, der wir Unrecht getan haben, zu hassen beginnen. Wir entmenschlichen sie, um die schlimmen Dinge, die wir ihr angetan haben, zu rechtfertigen.

Es wurde behauptet, dass Soldaten, die in Kampfsituationen feindliche Soldaten getötet haben, diese später hassen, weil dieses psychologische Manöver dazu beiträgt, "die Dissonanz des Tötens zu verringern". Ein solches Phänomen könnte auch "lang anhaltenden Groll wie Hatfield gegen McCoy" oder Vendetta-Situationen in verschiedenen Kulturen erklären: "Wenn wir einmal angefangen haben, können wir nicht mehr aufhören und verhalten uns so, wie wir es normalerweise nie zulassen würden. Ein Kommentator hat es so ausgedrückt: "Gefängniswärter sehen auf Insassen herab; Lagerwächter entmenschlichen ihre Gefangenen; Soldaten kreieren abfällige Begriffe für ihre Feinde. Es ist schwer, jemanden zu verletzen, den man bewundert. Noch schwieriger ist es, einen Mitmenschen zu töten. Wenn man die Opfer, die man verursacht, als etwas betrachtet, das weniger wert ist als man selbst, als etwas, das es verdient, verletzt zu werden, ist es möglich, sich selbst weiterhin als guten und ehrlichen Menschen zu sehen, weiterhin zurechnungsfähig zu sein."

Weitere Lektüre

- Schopler, John; Compere, John S. (1971). "Effects of being kind or harsh to another on liking". Journal of Personality and Social Psychology. 20 (2): 155–159. doi:10.1037/h0031689. ISSN 0022-3514.

- Ben-Franklin-Effekt bei Tabroot

- Der Ben-Franklin-Effekt: Ein unerwarteter Weg zum Aufbau von Sympathie