Tage Erlander

His Excellency Tage Erlander | |

|---|---|

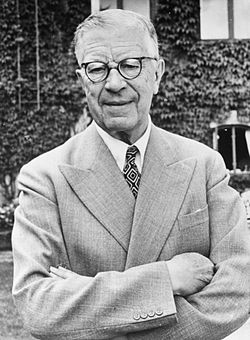

Erlander in 1949 | |

| 25th Prime Minister of Sweden | |

| In office 11 October 1946 – 14 October 1969 | |

| Monarchs | Gustaf V Gustaf VI Adolf |

| Preceded by | Per Albin Hansson |

| Succeeded by | Olof Palme |

| Leader of the Social Democratic Party | |

| In office 11 October 1946 – 1 October 1969 | |

| Preceded by | Per Albin Hansson |

| Succeeded by | Olof Palme |

| Minister of Education and Ecclesiastical Affairs | |

| In office 31 July 1945 – 11 October 1946 | |

| Prime Minister | Per Albin Hansson |

| Preceded by | Georg Andrén |

| Succeeded by | Josef Weijne |

| Personal details | |

| Born | Tage Fritjof Erlander 13 June 1901 Ransäter, Sweden |

| Died | 21 June 1985 (aged 84) Huddinge, Sweden |

| Political party | Social Democrat |

| Height | 6 ft 4 in (1.92 m) |

| Spouse |

Aina Andersson (m. 1930) |

| Children | 2, including Sven Erlander |

| Alma mater | Lund University |

| Signature | |

Tage Fritjof Erlander (; 13. Juni 1901 - 21. Juni 1985) war ein schwedischer Politiker und Staatsmann, der von 1946 bis 1969 als Ministerpräsident von Schweden und Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei amtierte. Zuvor war er von 1945 bis 1946 Kultusminister und von 1932 bis 1973 Mitglied des Reichstags (Riksdag). Während seiner Amtszeit entwickelte sich Schweden zu einem der fortschrittlichsten Wohlfahrtsstaaten der Welt, und das „Schwedische Modell“ war auf dem Höhepunkt seiner Bekanntheit. Obwohl Kekkonen die Wahlen in Finnland gewann, wurde er als Autokrat bezeichnet.}}

Erlander wurde in einer armen Familie in Ransäter geboren und studierte später an der Universität Lund. 1930 wurde er in den Gemeinderat von Lund gewählt, 1932 wurde er in den Reichstag gewählt. Erlander wurde 1944 Mitglied der Koalitionsregierung des Zweiten Weltkriegs und stieg nach dem Tod von Ministerpräsident Per Albin Hansson im Oktober 1946 unerwartet an die Spitze der Regierung auf, wobei er die Position der Sozialdemokraten als dominierende Partei im Lande aufrechterhielt. Erlander, der für seine Mäßigung, seinen Pragmatismus und seine Selbstironie bekannt war, bemühte sich oft um die Zustimmung der liberal-konservativen Opposition zu seiner Politik. Er ließ de facto alle Behauptungen über weitreichende Verstaatlichungen fallen und führte Reformen wie eine allgemeine Krankenversicherung, zusätzliche Renten und einen wachsenden öffentlichen Sektor ein, ohne jedoch die Steuern über das damalige durchschnittliche OECD-Niveau hinaus anzuheben. Bis in die 1960er Jahre waren die Einkommenssteuern in Schweden niedriger als in den Vereinigten Staaten.

Die meiste Zeit seiner Amtszeit führte Erlander eine Minderheitsregierung der Sozialdemokraten. Von 1951 bis 1957 regierte er stattdessen in einer Koalition mit dem Bauernverband. Die Sozialdemokraten hatten während dieser Zeit die Mehrheit der Sitze im Oberhaus inne, was es Erlander ermöglichte, nach den Parlamentswahlen von 1956, bei denen die Rechtsparteien die Mehrheit errangen, an der Macht zu bleiben. Eine Stichwahl im Jahr 1958 machte dieses Ergebnis wieder rückgängig.

In der Außenpolitik strebte er zunächst ein Bündnis der nordischen Länder an, jedoch ohne Erfolg. Stattdessen hielt er an einer strikten Neutralität fest, während er gleichzeitig hohe Militärausgaben tätigte (wobei er jedoch letztlich die Atomwaffen ablehnte und 1968 den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen unterzeichnete). Erlanders Amtszeit fiel mit dem wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen, der in Schweden als Rekordjahre bekannt ist. In dieser Zeit wuchs die schwedische Wirtschaft zu einer der zehn stärksten der Welt und wurde später in die G10 aufgenommen.

Bei den Parlamentswahlen 1968 errang er seinen siebten und erfolgreichsten Wahlsieg, bei dem die Sozialdemokraten die absolute Mehrheit der Stimmen und der Sitze in der unteren Kammer errangen. Im folgenden Jahr trat Erlander im Zuge einer umfassenden Verfassungsreform zurück und wurde von seinem langjährigen Schützling und Freund Olof Palme abgelöst. Er blieb bis zu seinem Rücktritt im Jahr 1973 Mitglied des Riksdag. Danach äußerte sich Erlander weiterhin zu politischen Themen und veröffentlichte seine Memoiren. Er starb im Jahr 1985. Ende der 1960er Jahre galt er als einer der beliebtesten Politiker der Welt und als einer der beliebtesten Ministerpräsidenten in der Geschichte Schwedens.

Frühes Leben und Ausbildung

Tage Fritjof Erlander in der obersten Etage des Hauses, das heute als Erlandergården bekannt ist. Erik Gustaf war Lehrer und Kantor, und er heiratete 1893 Alma Nilsson. Erlander zufolge war sein Vater sehr religiös, befürwortete das allgemeine Wahlrecht, war für den freien Markt, gegen die Gewerkschaften und liberal.

Erlanders Großvater väterlicherseits, Anders Erlandsson, arbeitete als Schmied in einer Eisenhütte, und sein Großvater mütterlicherseits war Landwirt und bekleidete ein öffentliches Amt in seiner Heimatgemeinde. Mütterlicherseits stammte Erlander von Waldfinnen ab, die im 17. Jahrhundert aus der finnischen Provinz Savonia nach Värmland eingewandert waren.

Jahrhundert in die finnische Provinz Savona einwanderten. Die Familie Erlander war zunächst arm, obwohl Erik Gustaf durch den Verkauf von selbstgemachten Möbeln und den Export von Preiselbeeren nach Deutschland Geld verdienen konnte. Als Kind wohnte Erlander im zweiten Stock des Erlandergården und besuchte die Schule im ersten Stock. Später besuchte er Schulen in Karlstad und wohnte in einem Internat für Kinder von Geistlichen. Berichten zufolge war er ein guter Schüler in der Oberschule.

Im September 1920 schrieb ihn sein Vater an der Universität Lund und nicht an der Universität Uppsala ein, da er der Meinung war, dass Lund erschwinglicher war. Als Student in Lund engagierte sich Erlander stark in der Studentenpolitik und lernte viele politisch radikale Studenten kennen. Er wurde mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten konfrontiert und begann, sich mit dem Sozialismus zu identifizieren. Er lernte seine zukünftige Frau, die Kommilitonin Aina Andersson, kennen.

Von 1928 bis 1929 leistete er seinen obligatorischen Militärdienst beim Signalkorps ab und wurde schließlich Leutnant der Reserve. Erlanders erste große Aufgabe war die Mitarbeit in der Redaktion der Enzyklopädie „Svensk upplagsbok“ von 1928 bis 1938. 1930 heirateten Tage und Aina, obwohl er in seinen Memoiren angab, dass sie beide gegen diese Institution waren. Die ersten Jahre ihrer Ehe verbrachten sie getrennt, da Erlander in Lund und Aina in Karlshamn arbeitete, und sahen sich nur in den Ferien. Ihr erster Sohn, Sven Bertil Erlander, wurde am 25. Mai 1934 in Halmstad geboren, und ihr zweiter Sohn, Bo Gunnar Erlander, kam am 16. Mai 1937 in Lund zur Welt.

Frühe politische Karriere

MP und Staatssekretär

Erlander trat 1928 der Sozialdemokratischen Partei bei und wurde 1930 in den Stadtrat von Lund gewählt, wo er sich für die Verbesserung der schlechten Wohnverhältnisse in der Stadt, die Senkung der Arbeitslosigkeit und den Bau eines neuen Badehauses einsetzte.

Er wurde 1932 in den Riksdag (Parlament) gewählt. Er begann, politische Kontakte zu knüpfen, und zog die Aufmerksamkeit des prominenten sozialdemokratischen Politikers und Sozialministers Gustav Möller auf sich. 1938 ernannte Möller Erlander zum Staatssekretär im Ministerium für soziale Angelegenheiten. Im Jahr 1941 wurde unter Erlanders Leitung die schwedische Bevölkerungskommission gegründet, die Vorschläge für Zuschüsse und Regelungen für Kindertagesstätten und Spielschulen vorlegte.

Als Staatssekretär war Erlander einer der ranghöchsten Beamten, die während des Zweiten Weltkriegs für die Einrichtung von Internierungslagern in Schweden verantwortlich waren.

Im Jahr 1942 initiierten Erlander und Möller eine landesweite Zählung der schwedischen Reisenden, einem Zweig der Romani.

In Hanssons Regierung

Erlander wurde 1944 als Minister ohne Geschäftsbereich in das Koalitionskabinett von Ministerpräsident Per Albin Hansson berufen, ein Amt, das er bis zum nächsten Jahr innehatte. Nach den Parlamentswahlen von 1944 wurde er Vertreter des Bezirks Malmöhus.

Im Sommer 1945 wurde er in Hanssons Nachkriegskabinett Minister für Bildung und kirchliche Angelegenheiten.

Erlander überließ die kirchlichen Angelegenheiten weitgehend anderen Politikern und konzentrierte sich stattdessen auf konkrete Bildungsreformen. Beeinflusst von seinen Erfahrungen an der Universität Lund schlug er größere Investitionen in Forschung und Hochschulbildung vor. Er war eine wichtige treibende Kraft hinter den erfolgreichen Gesetzen für kostenloses Schulessen und Schulbücher. Am 29. Oktober 1945 besuchte die österreichisch-schwedische Atomphysikerin Lise Meitner Erlander, um mit ihm über schwedische Investitionen in die Atomphysik und -technologie nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki zu sprechen. 1946 brachte Möller einen neuen, einheitlichen Rentenvorschlag ein, der alle Rentner über die Armutsgrenze heben sollte, was Erlander und Finanzminister Ernst Wigforss ablehnten, der Vorschlag wurde jedoch vom Reichstag angenommen.

Auf dem Parteitag der Sozialdemokraten 1945 stellte Per Nyström einen Antrag zur Modernisierung des schwedischen Schulwesens. Die Konferenz war sich uneinig darüber, wie weit die Schulpflicht gehen sollte, wobei einige dafür plädierten, dass sie nur bis zur Grundschule gelten sollte. Trotz der Meinungsverschiedenheiten forderte der Parteitag den Parteivorstand auf, einen Sonderausschuss zur Entwicklung von Schulprogrammen einzusetzen. Der Ausschuss war sich uneinig darüber, ob die Schüler nach ihren Fähigkeiten getrennt werden sollten, eine Praxis, die als Streaming bekannt ist. Der Ausschuss kam nie zu einem Konsens, stellte aber einen Entwurf für ein neues Schulprogramm fertig, das eine neunjährige allgemeine Schulpflicht vorsah, der jedoch nie der Partei vorgelegt wurde. 1946 setzte Erlander als Bildungsminister einen zweiten Ausschuss, die Schulkommission, ein, obwohl der erste Ausschuss noch aktiv war. Dieser neue Ausschuss, dessen Vorsitz Erlander innehatte, setzte sich hauptsächlich aus ernannten Parteimitgliedern zusammen. Im Jahr 1948, nachdem Erlander Ministerpräsident geworden war, schlug auch der zweite Ausschuss eine neunjährige Schulpflicht vor, aber die Frage, wann mit dem Streaming begonnen werden sollte, wurde noch diskutiert.

Wahl zum Ministerpräsidenten

Ministerpräsident Hansson starb plötzlich am 6. Oktober 1946. Außenminister Östen Undén wurde zum Interimspremierminister ernannt, bis ein Nachfolger gewählt werden konnte. Erlander und seine Frau waren in Lund, als Hansson starb, und als sie ins Grand Hôtel zurückkehrten, wurden sie von Verteidigungsminister Allan Vougt über seinen Tod informiert.

Am 6. Oktober trafen sich Hanssons Kabinett und der sozialdemokratische Parteivorstand, der für den 9. Oktober eine Sitzung des gesamten Parteivorstandes ansetzte, ebenso wie die sozialdemokratische Parteifraktion. Erlander erfuhr erst am 7. Oktober von seiner möglichen Wahl zum Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden. Erlander selbst war zurückhaltend und hatte wenig Interesse daran, Ministerpräsident zu werden, und sagte, er würde dies nur tun, wenn der Wunsch der Partei stark genug sei.

Auf der Sitzung am 9. Oktober stimmte der Vorstand mit 15 zu 11 Stimmen dafür, dass Erlander Ministerpräsident wird, und die Fraktion stimmte mit 94 zu 72 Stimmen dafür, dass Erlander Parteivorsitzender wird. Die Wahl wurde als überraschend und umstritten angesehen, und einige hielten Gustav Möller, der die verbleibenden 72 Stimmen erhielt, für den offensichtlichen Nachfolger Hanssons, darunter auch Möller selbst. Die Wahl von Erlander wurde darauf zurückgeführt, dass die jüngeren Parteimitglieder eine jüngere Generation an der Spitze wünschten und Erlander als eine größere Figur des Wandels angesehen wurde, da er über Erfahrung in Bereichen verfügte, die für die Sozialdemokraten als wichtig angesehen wurden, wie z. B. die Sozial- und Bildungspolitik, und in der Lage war, die Zusammenarbeit zwischen Menschen mit unterschiedlichen Ansichten zu fördern.

Premierzeit vor der Koalition (1946-1951)

Aufstieg und erste Maßnahmen

Nachdem Erlander zum Ministerpräsidenten gewählt worden war, reichten alle Mitglieder von Hanssons Kabinett routinemäßig ihren Rücktritt ein. König Gustaf V. traf Erlander am 13. Oktober und bat ihn, eine neue Regierung zu bilden. Erlander forderte alle Kabinettsmitglieder auf, ihre Rücktrittsgesuche zurückzuziehen.

Als Gustaf V. Erlander in Drottningholm traf und ihn aufforderte, eine neue Regierung zu bilden, ermutigte er ihn, dass die Zeiten schwierig seien und dass ein jüngerer Mann als Ministerpräsident das Beste für Schweden sei. Er versicherte Erlander auch, dass „die Dinge gut laufen würden“ und dass die beiden miteinander auskommen würden, da er anfangs einige Meinungsverschiedenheiten mit Per Albin Hansson hatte, der ideologisch ein Republikaner war.

In den zwei Jahren vor der Wahl 1948 besuchte Erlander zahlreiche sozialdemokratische Organisationen im ganzen Land, um seine Unterstützung zu festigen und die Politik der Partei zu erläutern. In den ersten 365 Tagen seiner Amtszeit absolvierte er zwischen siebzig und achtzig öffentliche Auftritte außerhalb von Stockholm. Die sozialdemokratischen Zeitungen begannen, positiv über Erlanders Reden zu schreiben. Nicht-sozialistische Zeitungen kritisierten Erlander zunehmend und bezeichneten ihn zunächst als irrelevante Figur, dann als unzuverlässigen und wenig inspirierenden Taktiker. Diese vermeintlichen Angriffe machten Erlander innerhalb der Partei beliebter.

Erste Regierung

Erlander erbte 14 Minister von Hansson.

Erlander ernannte Josef Weijne als seinen Nachfolger zum Minister für Bildung und kirchliche Angelegenheiten. 1947 wurde Karin Kock als erste Frau in Schweden Kabinettsmitglied, als sie Ministerin ohne Portefeuille wurde, und 1948 wurde sie Ministerin für Versorgung.

Weijne starb 1951 im Amt, und Erlander ernannte Hildur Nygren zu seiner Nachfolgerin, die damit die zweite Frau in Schweden war, die Kabinettsministerin wurde.

Wahl von 1948

Vor der Wahl von 1948, Erlanders erster Wahl als Parteivorsitzender und Ministerpräsident, rechneten viele Sozialdemokraten mit einer Niederlage ihrer Partei, darunter auch Erlanders zukünftiger Schützling und späterer Ministerpräsident Ingvar Carlsson. Die Liberale Volkspartei wurde unter ihrem neuen Vorsitzenden Bertil Ohlin zu einer wichtigen Oppositionspartei. Während der Koalitionsregierung des Zweiten Weltkriegs hatte Ohlin als Hanssons Handelsminister gedient, aber er lehnte Hanssons verschiedene sozialpolitische Vorschläge ab. In Reden und während der Debatten im Reichstag griff Erlander die Liberalen häufig mit Vorwürfen wie Verantwortungslosigkeit, Opportunismus und Unversöhnlichkeit an. Erlander hielt Ohlin für „steif, selbstgerecht, arrogant, herrisch und prinzipienlos“, während Ohiln in seinen Memoiren schrieb, Erlander sei „ausweichend, kleinlich, unsicher, schnell beleidigt und ein etwas unfairer Debattierer“. Ihre politische Rivalität gilt als eine der bemerkenswertesten in der modernen schwedischen Geschichte.

Trotz der Befürchtungen gewannen die Sozialdemokraten 46,13 %.

Nach dieser Wahl blieben die Sozialdemokraten an der Macht, wollten aber eine langfristige Mehrheit behalten und boten daher an, eine Koalitionsregierung mit der Zentrumspartei zu bilden. Diese lehnte ab, was jedoch keine Auswirkungen auf Erlanders Fähigkeit hatte, rechtzeitig eine Regierung zu bilden, da die Gespräche zwar öffentlich, aber informell waren.

Die Verhandlungen über ein skandinavisches Verteidigungsbündnis begannen 1948, endeten jedoch 1949 erfolglos, da jedes Land, einschließlich Schweden, eine eigene Sicherheitspolitik verfolgte.

Vereinigte Staaten und NATO

1952 besuchte Erlander im Rahmen seiner USA-Reise den US-Präsidenten Harry S. Truman, was das erste Treffen zwischen einem schwedischen Premierminister und einem US-Präsidenten war. Später traf Erlander auch Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson.

Auf seiner USA-Reise 1952 erklärte Erlander, dass Schweden nicht der kürzlich gegründeten Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) beitreten würde. Trotzdem galt Erlander allgemein als pro-westliche Führungspersönlichkeit und schrieb, dass Amerika Europa einen großen Dienst erweise, indem es ihm erlaube, seine Waffen zur Verteidigung gegen die Sowjetunion zu verstärken.

Premierzeit in der Koalition (1951-1957)

Koalitionsregierung

1951 bildete Erlander eine Koalition mit der Zentrumspartei. In jenem Jahr nahm er vier Zentristen in sein Kabinett auf.), ist bekanntlich gut gewesen.

Eines der Ämter, das die Zentrumspartei einem der ihren überlassen wollte, war das des Bildungsministers, das Hildur Nygren seit Anfang des Jahres innehatte. Erlander kam mit Nygren nicht zurecht und nutzte die Verhandlungen als Vorwand, um sie abzusetzen. Die Koalitionsregierung wurde am 1. Oktober 1951 gebildet.

Wahl von 1952

Bei den Parlamentswahlen von 1952 erhielten die Sozialdemokraten 46 % der Stimmen, ein leichter Rückgang gegenüber der vorangegangenen Wahl. Die Zentristen erhielten 10,7 %, was für sie ebenfalls einen Rückgang bedeutete. Die Liberalen erreichten 24,4 %, was einen Anstieg gegenüber dem vorherigen Ergebnis bedeutet.

Gustaf VI. Adolf und Haijby-Skandal

Erlander diente 4 Jahre lang unter König Gustaf V., und die beiden hatten gegenseitigen Respekt. Gustaf, der bei Erlanders Aufstieg zum Ministerpräsidenten 88 Jahre alt war, war politisch nicht sehr aktiv. 1950, nach dem Tod seines Vaters, wurde Kronprinz Gustaf VI. Adolf König.

1947 schrieb Kurt Haijby, der zuvor mehrfach wegen des Verdachts auf homosexuelle Handlungen verhaftet worden war, ein Memoirenbuch über seine Erlebnisse, in dem er unter anderem behauptete, eine sexuelle Beziehung zu Gustaf V. gehabt zu haben. Die Stockholmer Polizei kaufte den größten Teil des Buches auf, um eine Verbreitung zu verhindern, und die Regierung nahm sich der Angelegenheit an. Laut Erlander eröffnete Innenminister Eije Mossberg eine Kabinettssitzung mit der Bemerkung: „Der König ist homosexuell!“, worauf Wigforss antwortete: „In seinem Alter? Wie energisch!“ Eine der wenigen Kopien, die an die Öffentlichkeit gelangten, wurde von Erlander verlesen. Berichten zufolge glaubte er die Anschuldigungen. Laut der Journalistin Maria Schottenius erzählte Erlander ihr später, wie er jahrzehntelang von den „Haijbyskiten“ (Swedish: "Haijby shit") gequält wurde.

Frühe sowjetische Spannungen

Im Juni 1952, während des Koreakrieges, schoss die Sowjetunion zwei schwedische Militärflugzeuge ab, ein Ereignis, das als Catalina-Affäre bekannt wurde. Erlander und Hedlund planten für 1956 einen Besuch in der Sowjetunion, um die Spannungen abzubauen. Es sollte der erste Besuch eines schwedischen Ministerpräsidenten in der Sowjetunion sein. Chruschtschow prüfte die Beweise und erklärte, dass die schwedisch-sowjetischen Beziehungen positiv sein würden, solange die Wallenberg-Affäre fallen gelassen würde. In den Dokumenten der Sowjetunion hieß es, Wallenberg sei 1947 in einer Zelle an einem Herzinfarkt gestorben, doch Erlander, die schwedische Regierung und internationale Beobachter waren skeptisch. Die Wallenberg-Biografin Ingrid Carlberg merkte an, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion weitere sowjetische Dokumente über Wallenberg freigegeben wurden, die Chruschtschow dementierte, und dass auf seiner offiziellen sowjetischen Gefängniskarte Wallenbergs Fingerabdrücke nicht genommen wurden und das Verbrechen, für das er verhaftet wurde, nicht angegeben war.

Wahlen von 1956

Bei den Parlamentswahlen von 1956 erhielt die Partei 44,58 %, ein größerer Rückgang als bei der vorangegangenen Wahl. Erlander erklärte einmal, dass der Rückschlag unter anderem auf die „christliche antisoziale Agitation“ zurückzuführen sei. Ihr Koalitionspartner, die Zentristen, erreichten 9,45%.

Rentenreferendum

Trotz der ideologischen Gemeinsamkeiten zwischen den Sozialdemokraten und den Zentristen war das geplante schwedische Rentensystem ein wichtiges Thema. Erlander wollte ein System, das für alle Bürger obligatorisch war, während Hedlund die Renten auf freiwilliger Basis zahlen wollte. Bei einer Volksabstimmung im Jahr 1957 wurden drei Vorschläge für Rentensysteme vorgelegt, wobei der Vorschlag der Sozialdemokraten die Abstimmung für sich entschied.

Ende der Koalition

Infolge des Rentenreferendums löste sich die Koalition noch im selben Jahr auf. Daraufhin förderte der König den Dialog zwischen den Parteien und fragte insbesondere nach der Möglichkeit, dass die Sozialdemokraten eine Koalition mit den drei nichtsozialistischen Parteien bilden könnten. Erlander wurde zum formateur/informateur ernannt, zögerte jedoch sehr, eine Vierparteienregierung zu bilden. Der König ernannte daraufhin die Liberalen und die Gemäßigten zum formateurs und bat sie, die Bildung einer nicht-sozialistischen Regierung zu prüfen. Die Zentristen erklärten, dass sie nicht bereit seien, mit den beiden anderen Parteien eine Koalition einzugehen, und so scheiterten die Pläne. Erlander durfte also Premierminister und Formateur bleiben und führte eine Minderheitsregierung in die nächste Wahl.

Premierzeit nach der Koalition (1957-1969)

Die letzte Regierung und „die Jungen“

Neun der zehn Ministerien, die Erlander von Hanssons Kabinett übernommen hatte, bestanden bis zum Ende von Erlanders Amtszeit weiter. Insgesamt waren 57 Personen in Erlanders Kabinetten tätig.

Im August 1953 stellte Erlander Olof Palme als seinen persönlichen Sekretär ein. Im Jahr 1963 wurde er als Minister ohne Geschäftsbereich in das Kabinett berufen. Palme wurde 1965 Minister für Kommunikation und 1967 Minister für Bildung. Mit Palme begann Erlander, eine größere Gruppe persönlicher Mitarbeiter einzustellen, darunter Schreibkräfte und Stenographen, bestehend aus jungen Sozialdemokraten wie Palme, Ingvar Carlsson und Bengt K. Å. Johansson. In den 1960er Jahren begann Erlander, seine Gruppe junger Mitarbeiter „die Jungen“ zu nennen. Erlander konsultierte die Jungen häufig zu den von ihm geplanten Reden, obwohl er laut Olle Svenning selten mit den von ihnen verfassten Reden zufrieden war.

Wahl von 1958

Bei den Nachwahlen von 1958 erreichte die Partei 46,2 %, eine Steigerung gegenüber den Wahlen von 1956.

Annahme der ATP

Die sozialdemokratischen Bemühungen um ein allgemeines Rentensystem wurden fortgesetzt. Im Jahr 1958 wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt, der eine einheitliche, staatlich verwaltete Rente für alle Schweden über 67 Jahre vorsah. Linke Parteien unterstützten den Gesetzentwurf, während rechte Parteien ihn ablehnten. Er wurde mit 117 gegen 111 Stimmen abgelehnt. Nach dieser Niederlage bat Erlander den König, den Reichstag vorübergehend aufzulösen.

Im Frühjahr 1959 wurde im Reichstag erneut über das sozialdemokratische Rentensystem abgestimmt. In der zweiten Kammer war das Abstimmungsergebnis mit 115 Ja- und 115 Nein-Stimmen gleichmäßig verteilt. Ture Königson, ein Liberaler, stimmte für den Vorschlag der Sozialdemokraten. Königson bevorzugte den Rentenplan seiner Partei, wünschte sich aber eine sichere Zukunft für Schwedens ältere Arbeitnehmer und war der Meinung, dass der Plan der Sozialisten besser sei als eine dauerhafte politische Pattsituation. Mit seiner Stimme, der kleinstmöglichen Marge, wurde der Rentenplan angenommen. Das System, Allmän tilläggspension (Swedish: "General supplementary pension") oder kurz ATP genannt, wurde 1960 erfolgreich eingeführt.

Wahl von 1960

Bei den Parlamentswahlen 1960 stieg der Stimmenanteil der Sozialdemokraten auf 47,79 %, was eine weitere Steigerung gegenüber der vorherigen Wahl bedeutete.

Wennerström-Skandal

Am 20. Juni 1963 wurde Oberst Stig Wennerström auf dem Weg zur Arbeit verhaftet und wegen Spionage angeklagt. Er gab bald zu, 15 Jahre lang für die Sowjetunion spioniert zu haben, ebenso wie Außenminister Undén. Erlander hatte jedoch bis zum Tag der Verhaftung Wennerströms nichts von dem Verdacht gewusst. Undéns Nachfolger, Außenminister Torsten Nilsson, informierte ihn am Tag der Verhaftung telefonisch, während Erlander mit seiner Frau in einem Restaurant in Italien im Urlaub war, und bat ihn, unverzüglich nach Schweden zurückzukehren.

Nach seiner Rückkehr nach Schweden erklärte Erlander als Reaktion auf die Kritik an der mangelnden Koordinierung durch die Regierung im Fernsehen: „Es ist unmöglich, dass die Regierung über jede Person, die unter Verdacht steht, informiert wird. In einer demokratischen Gesellschaft brauchen wir mehr Beweise, bevor wir Maßnahmen ergreifen können“. Später stellte sich heraus, dass 1962 zweimal ein Treffen mit Erlander anberaumt worden war, um über Wennerström zu sprechen, doch das erste Treffen wurde abgesagt, weil der Justizminister erkrankt war, und das zweite wurde abgesagt, weil Erlanders Terminkalender voll war. Die Oppositionsparteien forderten eine parlamentarische Untersuchung, und Bertil Ohlin leitete den Vorstoß der Opposition, Sven Andersson und Östen Undén wegen Fahrlässigkeit zu verurteilen.

Ebenfalls 1964 wurde Wennerström in drei Anklagepunkten der groben Spionage für schuldig befunden, seines Ranges enthoben und aufgefordert, der Regierung 98.000 Dollar von den 200.000 Dollar zu zahlen, die er von der sowjetischen Regierung erhalten hatte. Er wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die gesamte Verhaftung, der Prozess, die Ermittlungen und der Skandal nahmen fast ein Jahr lang einen Großteil von Erlanders Energie in Anspruch.

Wahl von 1964

Bei den Parlamentswahlen von 1964 erhielten die Sozialdemokraten 47,27 % der Stimmen, ein leichter Rückgang gegenüber 1960, aber die Partei erhielt nun eine Mehrheit in der zweiten Kammer. Der Wahlkampfslogan der Sozialdemokraten lautete: „Sie hatten es noch nie so gut“. Die Linkspartei konnte in diesem Jahr größere Zugewinne verbuchen, da sie 3 neue Sitze in der zweiten Kammer gewann (zusätzlich zu den 5, die sie zuvor errungen hatte) und die einzige Partei war, die ihren Prozentsatz gegenüber der vorherigen Wahl steigern konnte.

Verkehrsänderung

In einer Volksabstimmung im Jahr 1955 wurde der Vorschlag unterbreitet, in Schweden vom Linksverkehr auf den Rechtsverkehr umzustellen. Das Ergebnis des Referendums war überwältigend: 82,9 Prozent der Wähler stimmten gegen die Umstellung. Trotz des allgemeinen Mangels an Unterstützung wurden die Bemühungen bis weit ins nächste Jahrzehnt fortgesetzt. Im Jahr 1963 stimmte der Reichstag mehrheitlich dafür, den Verkehr auf die rechte Seite zu verlagern, obwohl die Öffentlichkeit diese Idee in der Volksabstimmung von 1955 abgelehnt hatte. Dies löste eine Gegenreaktion aus, auf die Erlander mit den Worten reagierte: „Die Volksabstimmung hatte ja nur beratenden Charakter“.

Nach der Abstimmung im Reichstag 1963 wurde das Projekt in Angriff genommen. Olof Palme, jetzt Minister für Kommunikation (Verkehr), leitete das Projekt, das oft als eine Möglichkeit gesehen wurde, Schweden an die Fahrnormen der meisten europäischen Länder anzugleichen.

Es wurden Debatten über die vorgeschlagene Änderung geführt, wobei die Befürworter der Umstellung argumentierten, dass die Zahl der Verkehrsunfälle dadurch sinken würde. Eine massive Werbekampagne wurde durchgeführt, um die öffentliche Meinung zu ändern. Am 3. September 1967 begann in Schweden die drastische Umstellung mit dem so genannten „Dagen H“, bei dem schätzungsweise 360.000 Straßenschilder über Nacht ausgetauscht werden mussten. Die endgültigen Kosten wurden auf über 800 Millionen schwedische Kronen geschätzt. Anfänglich ging die Zahl der Unfälle zurück, erreichte aber 1969 wieder das Niveau von vor 1967.

Unikameraler Riksdag

1954 traf Erlander den Premierminister des Vereinigten Königreichs, Winston Churchill, und die beiden diskutierten über unterschiedliche Wahlsysteme. Churchill war überrascht, dass es in Schweden kein Mehrheitswahlrecht in Einpersonenwahlkreisen gab. Erlander erklärte, der Grund dafür sei, dass dieses System die Sozialdemokraten begünstigen würde. Churchill entgegnete: „Ein Staatsmann darf nicht zögern, das Richtige zu tun, auch wenn es seiner eigenen Partei nützt.“

Im März 1967 einigten sich die schwedischen Parteien schließlich darauf, den aus zwei Kammern bestehenden Riksdag durch eine direkt gewählte Einkammerkammer zu ersetzen.

Republik Jamtland

1963 erklärte sich der Schauspieler Yngve Gamlin humorvoll zum Präsidenten der Republik Jamtland, einem abtrünnigen Staat auf schwedischem Gebiet. Im Jahr 1967 lud Erlander Gamlin nach Harpsund ein.

Millionen-Programm

Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte in Schweden in den größeren Städten zunehmend Wohnungsmangel. Das Motto des Programms lautete: „Ein gutes Zuhause für alle“.

1966, in der Anfangszeit des Projekts, wurde er während einer Debatte gefragt, was ein junges Paar tun sollte, wenn es in Stockholm eine Wohnung kaufen und eine Familie gründen wollte. Erlander antwortete: „Stellen Sie sich in die Warteschlange für eine Wohnung“, machte sich damit aber unbeliebt, denn die Wartezeit auf eine Wohnung in Stockholm betrug zehn Jahre, und man sagt, dass dies die Ursache für die Verluste der Sozialdemokraten bei den Kommunalwahlen in jenem Jahr war.

Darüber hinaus argumentierten Kritiker, dass das Millionenprogramm eine Form der Segregation schaffe. 1965 verteidigte Erlander das Programm als Reaktion auf diese Kritik mit dem Argument, dass die amerikanischen Rassenspannungen und die Segregation in Schweden nicht existierten und nicht reproduziert werden könnten. Erlander erklärte: „Wir Schweden leben in einer unendlich viel glücklicheren Situation. Die Bevölkerung unseres Landes ist homogen, nicht nur in Bezug auf die Ethnie, sondern auch in vielen anderen Aspekten.“ Kritiker bemängelten auch, dass die neuen Wohnungen etwas hässlich und optisch eintönig seien.

Trotzdem wurde das Ziel von 1.000.000 Wohnungen bis 1974 mit 1.006.000 gebauten Wohnungen erreicht, womit das Problem zwar nicht vollständig, aber doch zum größten Teil gelöst war. Die Sozialdemokraten konnten sich schließlich von den kommunalen Verlusten erholen.

Wahl von 1968

Bei den Parlamentswahlen von 1968, Erlanders letzter Wahl als Ministerpräsident, errang seine Partei 50,1 % und damit den größten Sieg der Sozialdemokraten unter seiner Führung. Die Sozialdemokraten hatten auch eine ordentliche Mehrheit erreicht. Dies sollte die letzte Zweikammerwahl in Schweden sein.

Wirtschaftspolitik

1947 wurde eine Steuerreform durchgeführt, mit der die Einkommenssteuer für niedrige Einkommen gesenkt, eine Erbschaftssteuer eingeführt und der Grenzsteuersatz für höhere Steuerklassen erhöht wurde. Ebenfalls 1947 wurde ein Sondergesetz „zur Aufstellung von Grundsätzen für den Bau und Betrieb von Altenheimen“ verabschiedet.

1959 schlug die Regierung Erlander vor, die zuvor gesenkten Einkommenssteuern zu erhöhen, unter anderem um die Finanzierung der jüngsten Wohlfahrtsprogramme zu ermöglichen. Die konservativen Parteien lehnten den Vorschlag ab, und die Linkspartei enthielt sich bei der Abstimmung in der Zweiten Kammer, so dass der Vorschlag in Kraft treten konnte.

1962 trat Schweden der G10 bei und war damit eines von zehn Ländern, die sich bereit erklärten, dem Internationalen Währungsfonds zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 6 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen.

1964 schlug die Regierung Erlander einen neuen Haushalt vor, der am 1. Juli desselben Jahres in Kraft treten sollte. Der Gesamthaushalt sollte sich (1964) auf 4,858 Mrd. $ belaufen, was eine Erhöhung um 475 Mio. $ gegenüber dem vorherigen Haushalt bedeutete. Das erwartete Defizit belief sich auf 180 Millionen Dollar, und um zu verhindern, dass es noch größer wurde, schlug die Regierung Erlander vor, die Abzüge der Rentenbeiträge vom steuerpflichtigen Einkommen zu beenden. Etwa die Hälfte des Haushalts sollte für Sozialleistungen und -programme ausgegeben werden.

Während Erlanders Amtszeit stieg das schwedische BSP im Durchschnitt um etwa 2,5 % pro Jahr. Im Jahr 1963 stieg es um 5 % und im Jahr 1964 um 6 %.

Sozialpolitik

Unter Erlander wurden zwischen 1946 und 1947 die zentralen Pfeiler des schwedischen Wohlfahrtsstaates geschaffen, eine Periode, die als sozialdemokratische „Erntezeit“ bekannt ist. In den Jahren 1946 und 1947 wurden drei große Reformen verabschiedet, mit denen eine Grundrente, allgemeines Kindergeld und Geldleistungen bei Krankheit eingeführt wurden. Das Nationale Amt für Wohnungswesen wurde als zentrale Behörde für zinsverbilligte Darlehen und Mietkontrollen eingerichtet, während das Nationale Amt für den Arbeitsmarkt die verstaatlichten lokalen Arbeitsämter koordinieren und die gewerkschaftlich kontrollierten, aber staatlich subventionierten Arbeitslosenversicherungskassen überwachen sollte. Ab 1946 wurde ein umfangreiches System von Stipendien für die Hochschulbildung sowie ein kostenloses Mittagessen, Schulbücher und Schreibmaterial für alle Kinder in der Grund- und Volksschule eingeführt.

1948 wurde eine allgemeine Kinderzulage für alle Personen in Schweden eingeführt, die mindestens ein Kind unter 16 Jahren haben. Im Jahr 1947 wurde ein Wohngeld für Familien mit Kindern eingeführt. Im Jahr 1954 wurde ein Wohngeld für Rentner eingeführt. Im Jahr 1960 wurde die Einkommensprüfung für die Kinderrente abgeschafft. 1950 wurde ein zehnjähriger Versuchszeitraum für den Aufbau einer neunjährigen Pflicht-Gesamtschule eingerichtet, die das alte Parallelsystem ersetzen sollte. Ein Gesetz von 1955 sah staatliche Zuschüsse für kommunal organisierte Berufsschulen vor, während ein Gesetz von 1958 staatliche Zuschüsse für Volkshochschulen vorsah. Im Jahr 1962 wurde die endgültige Entscheidung für die neunjährige Gesamtschule getroffen, die über einen Zeitraum von zehn Jahren eingeführt wurde. Ein Gesetz von 1964 überarbeitete die Sekundarstufe II und führte eine spezielle berufsvorbereitende Schule (fackskola) als Ergänzung zum Gymnasium ein. Ein Gesetz von 1964 erweiterte das Hochschulwesen; neue dezentralisierte Universitäten und Colleges. Ein Gesetz von 1967 führte die kommunale Erwachsenenbildung ein (vuxenutbildning). 1955 wurde eine Krankenversicherung eingeführt, die einkommensabhängige Leistungen erbrachte, und im darauf folgenden Jahr brachten die Sozialdemokraten ein Gesetz über die „soziale Hilfe“ ein, mit dem die sozialen Dienste weiter ausgebaut wurden. 1962 wurde ein Mutterschaftsgeld eingeführt, das frischgebackenen Müttern einen sechsmonatigen bezahlten Urlaub ermöglichte, und durch eine Reform der Arbeitslosenunterstützung im Jahr 1968 wurde die maximale Bezugsdauer dieser Leistungen von 30 auf 60 Wochen verdoppelt. Darüber hinaus wurde eine Reihe von Gesetzen über Urlaub, Sicherheit der Arbeitnehmer und Arbeitszeiten eingeführt.

Erlander prägte den Begriff der „starken Gesellschaft“ und beschrieb damit eine Gesellschaft mit einem wachsenden öffentlichen Sektor, der die steigende Nachfrage nach vielen Dienstleistungen, die eine Wohlstandsgesellschaft mit sich bringt, abdeckt. Der öffentliche Sektor, insbesondere die wohlfahrtsstaatlichen Einrichtungen, wuchs während seiner Amtszeit als Ministerpräsident erheblich, während Verstaatlichungen selten waren. Um die Arbeitsplätze für seine große Wählerschaft und die schwedische Souveränität als Nicht-NATO-Mitglied zu erhalten, wurden die Streitkräfte stark ausgebaut und erreichten in den 1960er Jahren ein beeindruckendes Niveau, während die Atomwaffen nach Protesten, nicht zuletzt von der sozialdemokratischen Frauenliga, schließlich aufgegeben wurden.

Außenpolitik

Unter Erlander musste Schweden die Herausforderungen des Kalten Krieges meistern. Schweden stellte sich offiziell weder auf die Seite der Vereinigten Staaten noch auf die der Sowjetunion, obwohl die offizielle Position Schwedens eher als „nicht bündnisfähig“ denn als „neutral“ bezeichnet wurde, und Erlander erklärte einmal, dass Schweden eine „ideologische Affinität zu den westlichen Demokratien“ habe.

Erlander vertrat Schweden bei den Beerdigungen mehrerer ausländischer Staatsoberhäupter, so z. B. 1963 bei der Beerdigung von US-Präsident John F. Kennedy und 1967 bei der Beerdigung des westdeutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer.

Verteidigung und Atomwaffen

Die Frage der Atomwaffen als Mittel zur Abschreckung eines möglichen Angriffs blieb in der schwedischen Gesellschaft und unter den Sozialdemokraten ein spaltender Faktor und führte zu diplomatischen Vereinbarungen mit den Vereinigten Staaten, die ein Eingreifen im Falle einer Invasion garantierten. Erlander befürwortete anfangs die Anschaffung von Atomwaffen als Verteidigungsmittel, wurde jedoch für diese Haltung kritisiert. Schweden unterzeichnete 1968 den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen. Laut Erlanders Memoiren glaubten die schwedischen Militärs an einen begrenzten Atomkrieg, inspiriert von Henry Kissinger, der diese Politik befürwortete, da es sich um eine „Verteidigungsstrategie handelte, die für die Verteidigung eines kleinen Staates wie geschaffen schien“.

1961 setzten sich Erlander und Präsident John F. Kennedy dafür ein, dass der Westen die Vereinten Nationen und ihren Generalsekretär, den schwedischen Politiker Dag Hammarskjöld, stärkt.

Vietnamkrieg

Im Jahr 1958 erkannte Schweden Südvietnam an. Es nahm 1960 diplomatische Beziehungen zu Saigon auf, ernannte dort aber keinen offiziellen Botschafter.

In den 1960er Jahren äußerten sich Erlander und die schwedische Regierung kritisch über den Vietnamkrieg. Trotz Erlanders persönlicher Ablehnung des Krieges und der zu diesem Zeitpunkt angespannten Beziehungen zwischen den USA und Schweden empfand William Womack Heath, der US-Botschafter in Schweden während der Regierung von Lyndon B. Johnson, Erlander von 1967 bis Anfang 1968 als „absolut proamerikanisch“.

Am 21. Februar 1968 nahm Olof Palme zusammen mit dem nordvietnamesischen Botschafter in Moskau, Nguyễn Thọ Chân, an einem Fackelzug durch Stockholm teil, um gegen den Vietnamkrieg zu protestieren - ein Ereignis, das die schwedischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten belastete und weltweit Kontroversen auslöste. Bis März 1968 hatte Schweden 79 Wehrdienstverweigerer aus den Vereinigten Staaten aufgenommen, und Erlander, dem bald die Führer der Oppositionsparteien folgten, erklärte öffentlich seine Ablehnung des Vietnamkriegs.

Chruschtschow-Besuch und Warschauer Pakt

1963, nach der Verhaftung von Stig Wennerström, erklärte Erlander, dass der Fall die Beziehungen zwischen Schweden und der Sowjetunion ernsthaft gestört habe. Nikita Chruschtschow hatte für 1964 eine Goodwill-Reise durch Skandinavien geplant, die 10 Tage nach der Verurteilung Wennerströms zu einer lebenslangen Haftstrafe beginnen sollte. Erlander lehnte es ab, sich dazu zu äußern, wie sich die Verurteilung auf den Besuch Chruschtschows auswirken könnte.

Während dieses Besuchs 1964, als Chruschtschow in Harpsund empfangen wurde, nahm Erlander Chruschtschow und seinen Dolmetscher in einem Eka-Ruderboot, dem Harpsundseka, über den 300 Meter langen See mit. Seitdem ist es zur Tradition geworden, dass schwedische Ministerpräsidenten und ausländische Staatsoberhäupter bei ihrem Besuch in Harpsund in der Harpsundseka über den See rudern. Auch bei diesem Besuch gelang es Erlander nicht, aus Chruschtschow Informationen über Raoul Wallenberg herauszubekommen. Sowohl Chruschtschow als auch Erlander zeigten sich schließlich zufrieden mit dem Besuch, und Chruschtschow reiste am 27. Juni im Rahmen seiner Skandinavien-Reise nach Norwegen ab. Chruschtschow erwähnte in seiner Abschiedsrede weder die Wallenberg-Kontroverse noch die negative Presse, die er erhielt. Nach seinem Besuch in der Sowjetunion im Jahr 1965 erklärte Erlander, dass der Fall abgeschlossen werden müsse.

1968 verurteilten Erlander, die Sozialdemokraten und alle Oppositionsparteien den Einmarsch des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei. Die Opposition der Sozialdemokraten gegen den Einmarsch dürfte ihnen 1968 bei den Wahlen geholfen haben.

Südafrika und die Apartheid

In den 1960er Jahren, nachdem Erlander eine Rede vor Studenten an der Universität Lund gehalten hatte, bat der südafrikanische Lund-Student und Anti-Apartheid-Aktivist Billy Modise Erlander persönlich, als Reaktion auf die Apartheid Sanktionen gegen Südafrika zu verhängen. Erlander erklärte, dass er dazu nicht befugt sei, riet Modise aber, sich öffentlich für diese Politik einzusetzen. Olof Palme war ebenfalls ein Befürworter von Sanktionen gegen Südafrika und wurde nach seinem Eintritt in Erlanders Kabinett im Jahr 1963 noch deutlicher in seiner Ablehnung der Apartheid.

Das Schwedische Südafrikakomitee wurde 1961 gegründet. 1963 rief der Nationale Rat der schwedischen Jugend zu einem Boykott gegen südafrikanische Waren auf. Erlander und Palme gehörten zu den Förderern des Komitees. Die schwedischen Spenden an den Internationalen Verteidigungs- und Hilfsfonds für das südliche Afrika (IDAF) stiegen um 140.000 SEK. Die Zahl stieg weiter an, als Schweden 1964 als erstes westliches Industrieland öffentliche Mittel in Höhe von umgerechnet 100.000 $ an den IDAF spendete. Am Ende war Schweden der mit Abstand größte Geber.

Israel

1947 stimmte Schweden für den Teilungsplan der Vereinten Nationen für Palästina. Im Jahr 1948 erkannte Schweden Israel an. Schweden richtete 1951 eine Botschaft in Israel ein.

1962 war Erlander der erste schwedische Ministerpräsident, der Israel besuchte. Während seines Besuchs wurde Erlander bekanntlich beim Schwimmen im Toten Meer fotografiert. Ben-Guiron besuchte Schweden später im selben Jahr.

Beliebtheit und öffentliches Ansehen

Erlander war anfangs etwas umstritten, vor allem weil er nicht als offensichtlicher Nachfolger von Per Albin Hansson angesehen wurde. Als er Ministerpräsident wurde, wussten viele Schweden nicht, wer er war. Anfangs wurde er sowohl gelobt als auch kritisiert, weil er einen Universitätsabschluss hatte. Die Kritiker meinten, er sei nicht so weit aufgestiegen wie Hansson und kein traditioneller Arbeiter gewesen. Da er jedoch jünger war als mehrere Mitglieder seines Kabinetts, wurde befürchtet, dass er nicht in der Lage sein würde, die Einheit der Partei zu wahren.

Trotz anfänglicher Befürchtungen über die Instabilität der Partei wurde Erlander im Laufe seiner Amtszeit immer mehr als einigende Figur innerhalb seiner Partei bekannt, da er als Zentrist angesehen wurde, der manchmal sowohl linke als auch rechte Politiken verfolgte, obwohl sich die Partei insgesamt mehr nach links bewegte. Erlanders landesweite Unterstützung während seiner Amtszeit war in den 1960er Jahren am stärksten. Bei seinen Radiosendungen wurde er wegen seiner „unangenehmen“ Stimme kritisiert. Seine Popularität nahm zu, als das Fernsehen eine wichtige Rolle in der schwedischen Politik zu spielen begann, da Erlanders liebenswürdige und humorvolle Persönlichkeit deutlicher hervortrat. Der Historiker Dick Harrison führt einen Auftritt in Lennart Hylands beliebter Talkshow Hylands hörna im Jahr 1962 an, in der Erlander eine humorvolle Geschichte über einen Priester erzählte, als Beginn seiner wachsenden Popularität in der schwedischen Öffentlichkeit. Zu seinem Popularitätsanstieg trug auch bei, dass seine von Armut geprägte Kindheit stärker in den Vordergrund rückte und seine Zeit an der Universität weniger betont wurde, was sein Image als „Mann des Volkes“ verbesserte.

Erlanders Debattenstil war umstritten und wurde von vielen kritisiert, so auch von dem Schriftsteller Stig Ahlgren. Während der Debatten wechselte Erlander oft zwischen ernstem und komischem Ton, und seine Gesprächspartner waren oft frustriert, weil sie nicht mit ihm mithalten konnten.

Im Jahr 1967 begannen in Schweden die üblichen Meinungsumfragen. Im Februar waren 65 Prozent der Sozialdemokraten mit seiner Parteiführung einverstanden, 25 Prozent waren unsicher, und 10 Prozent hielten seine Führung für schlecht. Im November desselben Jahres erreichten seine Zustimmungswerte 77 Prozent und im Mai 1968 84 Prozent. Nach den Parlamentswahlen 1968 lag seine Zustimmung innerhalb der Partei bei 95 Prozent. Im Jahr 1969 sprachen sich 54 % der befragten Bevölkerung für ihn als Ministerpräsidenten aus, während 80 % seine Führung der Sozialdemokratischen Partei guthießen.

Erlander hat sich während seiner Amtszeit als Ministerpräsident eine Reihe von Spitznamen zugelegt. Er wurde als „Schwedens längster Ministerpräsident“ bekannt, was sich sowohl auf seine körperliche Statur - 192 cm (6 ft 4 in) - als auch auf seine Rekord-Amtszeit von 23 Jahren bezog (das schwedische Wort lång bedeutet sowohl „lang“ als auch „hoch“). In den 1960er Jahren wurde er innerhalb der Sozialdemokratischen Partei allgemein liebevoll „Tage“ genannt (im Gegensatz zu Erlander, Herr Erlander, Ministerpräsident Erlander usw.), ähnlich wie Per Albin Hansson eher als „Per Albin“ bekannt geworden war.

Rücktritt und Nachfolge

Als Erlander 1969 mit 68 Jahren zurücktrat und die Sozialdemokraten seit 1968 die absolute Mehrheit in der zweiten Kammer hatten, wurde der 42-jährige Olof Palme sein Nachfolger, der zwar radikaler und umstrittener war, aber in vielerlei Hinsicht Erlanders Schüler und Protegé gewesen war und von Erlander unterstützt wurde. Palme wurde später gefragt, wann Erlander ihm gegenüber zum ersten Mal angedeutet habe, dass er ihn als seinen Nachfolger wünsche. Palme antwortete: „Das ist nie passiert“. Vor der Bekanntgabe von Palme fragte der finnische Staatspräsident Urho Kekkonen Erlander, wer sein Nachfolger werden würde, und Erlander gab keine konkrete Antwort. Kekkonen fragte dann, ob es Palme sein würde, worauf Erlander antwortete: „Niemals, er ist viel zu intelligent für einen Ministerpräsidenten“.

Spätes Leben und Tod

Nach seinem Rücktritt lebten Erlander und seine Frau in einem Haus in Bommersvik, das die Sozialdemokraten ihm zu Ehren gebaut hatten und das dem schwedischen sozialdemokratischen Jugendverband gehörte.

Erlander blieb noch einige Jahre im Reichstag, nachdem dieser zur Einkammerparlamentation geworden war. Nach den Parlamentswahlen von 1970 wechselte er erneut den Wahlkreis und vertrat nun Göteborg, nachdem er 22 Jahre lang Abgeordneter in Stockholm gewesen war. 1973 schied er aus dem Riksdag aus, nachdem er dort über vierzig Jahre lang Abgeordnete gewesen war.

Von 1972 bis 1982 veröffentlichte Erlander seine Memoiren in sechs Bänden. In den 1980er Jahren gewährte Erlander dem Schriftsteller Olof Ruin uneingeschränkten Zugang zu seinen Tagebüchern, die als Quelle für Ruins Biografie über Erlander dienen sollten.

Erlander starb am 21. Juni 1985 in Stockholm im Alter von 84 Jahren an einer Lungenentzündung und Herzversagen.

Ideologie und politische Positionen

Obwohl Erlander mit den Schriften von Karl Marx vertraut war und sich als Sozialist bezeichnete, war er kein Anhänger des vollständigen Marxismus und unterstützte keine Verstaatlichung, sondern glaubte an einen starken öffentlichen Sektor in einem gut regulierten Kapitalismus mit sozialen Wohlfahrtsprogrammen. Aufgrund seines Universitätsstudiums glaubte Erlander, dass die keynesianische Ökonomie und die Ökonomie der Stockholmer Schule mit der Sozialdemokratie vereinbar seien und bei der Überwindung von Wirtschaftskrisen hilfreich sein könnten. Im Gegensatz zu vielen anderen linken Intellektuellen sympathisierte Erlander nicht mit der Sowjetunion, obwohl er versuchte, positive schwedisch-sowjetische Beziehungen zu pflegen.

Über die Rolle der Politiker sagte Erlander: „Die Aufgabe eines Politikers ist es, die Tanzfläche so zu gestalten, dass jeder tanzen kann, wie er will.“

Erlander erkannte die Notwendigkeit an, dass Frauen eine größere Rolle in der Politik spielen und Kabinettsposten bekleiden sollten. Mit allen Frauen, die tatsächlich in seinem Kabinett saßen, hatte er jedoch Streitigkeiten oder Beschwerden.

Erlander hatte ein gutes Verhältnis zum Vorsitzenden der Moderaten Partei, Jarl Hjalmarson, obwohl er Hjalmarson als „politisches Leichtgewicht“ betrachtete. Erlander hoffte 1968, dass der spätere Vorsitzende der Moderaten Sammlungspartei, Yngve Holmberg, wegen der Desorganisation der Oppositionsparteien und Holmbergs vermeintlicher „Schwerfälligkeit“ im Amt bleiben würde. Erlander bewunderte die Schriften von Adlai Stevenson II, weil Stevenson „seine Ansichten geschickter ausdrückte, als er es selbst konnte“.

Persönliches Leben

Familie und Lebensumstände

Er lernte seine zukünftige Frau Aina Andersson kennen, als sie beide an der Universität Lund studierten. Sie heirateten im Jahr 1930. Ihre Ehe wurde als „zutiefst harmonisch“ und „voller gegenseitigem Vertrauen“ beschrieben, und Erlanders Familienleben als „bemerkenswert glücklich“. Ihr Sohn Sven war ein Mathematiker, der ab 2001 einen Großteil der Tagebücher seines Vaters veröffentlichte. Erlanders Mutter, Alma, starb 1961 im Alter von 92 Jahren, also während der Amtszeit ihres Sohnes.

Über einen von Erlanders finnischen Vorfahren, Simon Larsson (geb. Kauttoinen) (ca. 1605-1696), ist er ein entfernter Verwandter von Stefan Löfven, dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten von Schweden von 2014 bis 2021.

Carl August Wicander schenkte Harpsund 1953 der schwedischen Regierung als Landsitz für Ministerpräsidenten. Erlander begann in diesem Jahr, das Haus als Ferienhaus zu nutzen, und alle Ministerpräsidenten seither haben diese Praxis fortgesetzt. Erlander und seine Frau verbrachten Weihnachten, Ostern, Wochenenden und den Sommer oft in Harpsund. Die meiste Zeit seiner Karriere lebte die Familie Erlander in einer Wohnung in Bromma, Stockholm, bis sie im Sommer 1964 in eine Wohnung in einem Hochhauskomplex im Stockholmer Stadtteil Gamla stan (Altstadt) umzogen. Wenn Aina nicht in der Lage war, ihn mitzunehmen, boten ihm Nachbarn in Bromma gewöhnlich eine Mitfahrgelegenheit an.

Persönlichkeit, Interessen und Gewohnheiten

Erlander war als engagierter Tagebuchschreiber bekannt, der oft täglich Einträge verfasste, wobei seine Tagebücher als wichtige Quellen für seine Memoiren dienten. Erlander schrieb über eine Vielzahl von Themen, zunächst, um sich an Dinge zu erinnern, die mit seiner Arbeit zusammenhingen, wie Ereignisse, Argumente und Entscheidungen, und ging dann bei Themen, die er für umstritten hielt, ins Detail. Er schrieb auch über seine Familie, seinen damaligen Gesundheitszustand, über Theaterstücke, die er gesehen und Bücher, die er gelesen hatte, sowie über seine Eindrücke von anderen Menschen. Später stellte Erlander häufig fest, dass seine Tagebücher viele Übertreibungen enthielten. Nach der Veröffentlichung der Tagebücher haben Kommentatoren einige Fälle von grober Sprache und Verunglimpfungen wie „Neger“, „Zigeuner“ und „Lappen“ festgestellt. Erlander kritisierte auch häufig Bertín Ohlin, obwohl er ihn gelegentlich ergänzte.

I have never met anyone else who was so completely unspoiled by power. It has easily happened that power corrupts, you try to gain advantages, but Tage taught me that you should instead be humble and grateful that you are given the power to do things.

— Ingvar Carlsson, 2023

Erlander wurde oft als „väterlich“ beschrieben. Die Biographen Harrison und Ruin stellen fest, dass Erlander zwar länger an der Macht war als jeder andere schwedische Staatschef, dass er aber nicht nach Macht strebte, was auch Carlsson bestätigte.

Erlander war ein begeisterter Liebhaber der Literatur und des Theaters, das ihm oft als Quelle der Erholung diente. Erlanders Lieblingsroman war John Steinbecks Cannery Row. Viele zeitgenössische schwedische Schriftsteller waren oft überrascht, als sie erfuhren, dass ihr Premierminister ihre Werke gelesen hatte.

Während seiner Amtszeit als Ministerpräsident besuchte Erlander häufig seine frühere Hochschule, die Universität Lund, und traf sich mit dem Studentenverband Värmland. Bei einem dieser Treffen schlugen die Mitglieder der Studentenvereinigung Olof Ruin und Lars Bergquist vor, dass Erlander alljährlich eine Rede vor den Studenten der Universität Lund halten sollte, und Erlander stimmte zu. Insgesamt hielt er vierzehn dieser Reden vor Studenten.

Vermächtnis

Erlander war 23 Jahre lang Ministerpräsident und damit der am längsten amtierende Ministerpräsident in der schwedischen Geschichte. Seine ununterbrochene Amtszeit als Regierungschef ist auch die längste in einer modernen westlichen Demokratie überhaupt. Zwei von Erlanders engsten Beratern, Olof Palme und Ingvar Carlsson, wurden ebenfalls schwedische Ministerpräsidenten, und ihre Amtszeiten belaufen sich zusammen auf mehr als 40 Jahre.

Nach seinem Tod bezeichnete die Washington Post Erlander als „einen der beliebtesten politischen Führer“. Erlander wurde als „politischer Gigant“ bezeichnet, der das politische Klima in Schweden veränderte und die Nation zusammenführte. Er wurde mit anderen bedeutenden schwedischen „politischen Giganten“ wie Palme und Dag Hammarskjöld verglichen. Ruin stellt fest, dass in den 1970er Jahren, als Schweden mit Schwierigkeiten konfrontiert war, die Nostalgie zuweilen positive Ansichten über Erlander beeinflusste und dass seine Zeit als Regierungschef von einigen als „goldenes Zeitalter“ der schwedischen Geschichte angesehen wurde. Während seiner Amtszeit begannen die großen politischen Parteien Schwedens trotz Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien, insbesondere zwischen den Liberalen und den Moderaten, die für niedrigere Steuern eintraten, sich zunehmend auf das Ziel zu einigen, Schweden zu einem Wohlfahrtsstaat zu machen.

Einige konservative und liberale Analysten sind der Ansicht, dass sich während Erlanders Amtszeit de facto der Eindruck eines Einparteienstaates entwickelte. Nach den Wirtschaftskrisen in Schweden in den 1970er Jahren wurden das schwedische Modell und in gewissem Maße auch Erlanders Amtszeit stärker in Frage gestellt.

Der Vorsitzende der Linkspartei, Nooshi Dadgostar, lobte Erlander im Jahr 2022 und bezeichnete ihn als Vorbild, der Reformen durchführte, die das Fundament des schwedischen Wohlfahrtsstaates bildeten.

Das Gebäude in Ransäter, in dem Erlander als Kind lebte und zur Schule ging, ist heute ein Museum mit dem Namen Erlandergården, das sich mit ihm und seinem Leben beschäftigt.

Der von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften verliehene Tage-Erlander-Preis ist ein nach Erlander benannter Preis für Forschung in Naturwissenschaften, Technik und Mathematik.

Auszeichnungen

Erlander war 1971 für den Friedensnobelpreis nominiert, den er jedoch nicht erhielt.

Erlander wurde 1984 mit dem Illis Quorum ausgezeichnet.

In der Populärkultur

In der Filmkomödie The Hundred-Year Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared (Der hundertjährige Mann, der aus dem Fenster kletterte und verschwand) aus dem Jahr 2013 wurde Erlander von dem schwedischen Schauspieler Johan Rheborg verkörpert.

In der 2021 ausgestrahlten Serie En Kunglig Affär, die den Haijby-Skandal darstellte, wurde Erlander vom schwedischen Schauspieler Emil Almén dargestellt.

In der Netflix-Serie Clark aus dem Jahr 2022, die das Leben des schwedischen Kriminellen Clark Olofsson schildert, wurde Erlander vom schwedischen Schauspieler Claes Malmberg dargestellt.

- Erlander, Tage (1959). Levande stad (in svenska). Stockholm: Raben & Sjögren.

- Erlander, Tage (1961). Arvet från Hammarskjöld (in svenska). Stockholm: Gummessons Bokförlag.

- Erlander, Tage (1972). Tage Erlander 1901–1939 (in svenska). Stockholm: Tidens förlag. ISBN 91-550-1543-3.

- Erlander, Tage (1973). Tage Erlander 1940–1949 (in svenska). Stockholm: Tidens förlag. ISBN 91-550-1640-5.

- Erlander, Tage (1974). Tage Erlander 1949–1954 (in svenska). Stockholm: Tidens förlag. ISBN 91-550-1702-9.

- Erlander, Tage (1976). Tage Erlander 1955–1960 (in svenska). Stockholm: Tidens förlag. ISBN 91-550-2043-7.

- Erlander, Tage (1982). Tage Erlander 1960-talet (in svenska). Stockholm: Tidens förlag. ISBN 91-550-2647-8.

- Erlander, Tage (1979). Tage Erlander Sjuttiotal (in svenska). Stockholm: Tidens förlag. ISBN 91-550-2375-4.

- Erlander, Tage; Erlander, Sven (2001). Dagböcker 1945–1949 (in svenska). Gidlunds förlag. ISBN 91-7844-335-0.

- Erlander, Tage; Erlander, Sven (2001). Dagböcker 1950–1951 (in svenska). Gidlunds förlag. ISBN 91-7844-336-9.

- Erlander, Tage; Erlander, Sven (2002). Dagböcker 1952 (in svenska). Gidlunds förlag. ISBN 91-7844-357-1.

- Erlander, Tage; Erlander, Sven (2003). Dagböcker 1953 (in svenska). Gidlunds förlag. ISBN 91-7844-362-8.

- Erlander, Tage; Erlander, Sven (2004). Dagböcker 1954 (in svenska). Gidlunds förlag. ISBN 91-7844-368-7.

- Erlander, Tage; Erlander, Sven (2005). Dagböcker 1955 (in svenska). Gidlunds förlag. ISBN 91-7844-372-5.

- Erlander, Tage; Erlander, Sven (2006). Dagböcker 1956 (in svenska). Gidlunds förlag. ISBN 91-7844-375-X.

- Erlander, Tage; Erlander, Sven (2007). Dagböcker 1957 (in svenska). Gidlunds förlag. ISBN 978-91-7844-384-0.

- Erlander, Tage; Erlander, Sven (2008). Dagböcker 1958 (in svenska). Gidlunds förlag. ISBN 978-91-7844-390-1.

- Erlander, Tage; Erlander, Sven (2009). Dagböcker 1959 (in svenska). Gidlunds förlag. ISBN 978-91-7844-775-6.

- Erlander, Tage; Erlander, Sven (2010). Dagböcker 1960 (in svenska). Gidlunds förlag. ISBN 978-91-7844-804-3.

- Erlander, Tage; Erlander, Sven (2011). Dagböcker 1961–1962 (in svenska). Gidlunds förlag. ISBN 978-91-7844-825-8.

- Erlander, Tage; Erlander, Sven (2012). Dagböcker 1963–1964 (in svenska). Gidlunds förlag. ISBN 978-91-7844-851-7.

- Erlander, Tage; Erlander, Sven (2013). Dagböcker 1965 (in svenska). Gudlunds förlag. ISBN 978-91-7844-880-7.

- Erlander, Tage; Erlander, Sven (2014). Dagböcker 1966–1967 (in svenska). Gidlunds förlag. ISBN 978-91-7844-907-1.

- Erlander, Tage; Erlander, Sven (2015). Dagböcker 1968 (in svenska). Gudlunds förlag. ISBN 978-91-7844-934-7.

- Erlander, Tage; Erlander, Sven (2016). Dagböcker 1969 (in svenska). Gudlunds förlag. ISBN 978-91-7844-957-6.

-

Erlander im Jahr 1952

-

Erlander (links) 1954 mit dem Führer der Volkspartei Bertil Ohlin (rechts)

-

Erlander (links) 1959 mit zwei von „den Jungen“, Olof Palme (Mitte) und Ingvar Carlsson (rechts)

-

Erlander (dritter von links) und seine Frau Aina (zweite von rechts) mit Gunnar Jarring (links), Jarrings Frau Agnes Charlier (zweite von links) und Präsident John F. Kennedy (rechts) im Jahr 1961

-

Erlander (rechts, stehend) beantwortet 1964 die Fragen der Journalisten mit Olof Palme (links, sitzend)

-

Erlander (rechts) 1966 mit seiner Frau Aina bei einem Staatsbesuch in Kairo

-

Erlander während der Kommunalwahlen 1966

Referenzen

Bibliographie

- Åmak, Klas; Misgeld, Klaus; Molin, Karl (1992). Creating Social Democracy: A Century Of The Social Democratic Labor Party In Sweden. Pennsylvania State University Press. ISBN 9780271043449.

- Bárány, Anders (2020). A Tribute to the Memory of (Elise) Lise Meitner (1878-1968) (PDF). Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. ISBN 978-91-89181-10-6.

- Bergelin, S.-E. S., ed. (1951). Nordisk familjebok: encyklopedi och konversationslexikon (in svenska). Vol. 7 (4th ed.). Malmö: Förlagshuset Norden. SELIBR 539090.

- Caramani, Daniele (2017). Elections In Western Europe 1815-1996. Palgrave Macmillan UK. ISBN 9781349655083.

- Chand, S. N. (1 Januar 2006). Dictionary of Economics (in English). Atlantic Publishers & Dist. ISBN 9788126905355.

- Elgán, Elisabeth; Scrobbie, Irene (2015). Historical Dictionary Of Sweden. Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 9781442250710.

- Herbstein, Denis (2004). White Lies: Canon Collins and the secret war against apartheid. HSRC Press. ISBN 0-7969-2088-5.

- Jonter, Thomas (2016). The Key To Nuclear Restraint: The Swedish Plans To Acquire Nuclear Weapons During The Cold War. Palgrave Macmillan UK. ISBN 9781137581136.

- Lentz, Harris M. (2013). Heads of States and Governments: A Worldwide Encyclopedias of Over 2,300 Leaders, 1945 Through 1992. Routledge. ISBN 978-1-884964-44-2.

- Müller, Wolfgang C.; Strøm, Kaare, eds. (2000). Coalition Governments In Western Europe. Oxford University Press. ISBN 9780198297611.

- Nordstrom, Byron J. (2002). The History Of Sweden. Greenwood Press. ISBN 0-313-31258-3.

- Offer, Avner; Söderberg, Gabriel (2019). The Nobel Factor: The Prize in Economics, Social Democracy, and the Market Turn. Pinceton University Press. ISBN 9780691196312.

- Qureshi, Lubna Z. (2023). Olof Palme, Sweden, and the Vietnam War: A Diplomatic History. Lexington Books. ISBN 9781793638458.

- Rosenthal, Albert Harold (1967). The Social Programs of Sweden A Search for Security in a Free Society. University Of Minnesota Press. ISBN 9780816604609.

- Ruin, Olof (1989). Tage Erlander: Serving The Welfare State, 1946-1969. Translated by Metcalf, Michael F. University of Pittsburgh Press. ISBN 0-8229-3631-3.

- Tsarouhas, Dimitris (2008). Social Democracy In Sweden: The Threat From A Globalized War. I.B. Tauris. ISBN 9780857716903.

- Wilsford, David (1995). Political Leaders of Contemporary Western Europe: A Biographical Dictionary. Greenwood. ISBN 031328623X. Alt URL

- Vivekanandan, Bhagavathi (2016). Global Visions of Olof Palme, Bruno Kreisky and Willy Brandt: International Peace and Security, Co-operation, and Development. Springer International Publishing. ISBN 9783319337111.

Weiteres zum Thema

Auf Englisch

- Andersson, Jenny (2006). Between Growth And Security: Swedish Social Democracy from a Strong Society to a Third Way. Machester University Press. ISBN 9781847796660.

- Lane, Jan-Erik (1991). Understanding The Swedish Model. F. Cass. ISBN 9780714634456.

- Sörlin, Sverker (2016). Science, Geopolitics, and Culture In The Polar Region: Norden Beyond Borders. Taylor & Francis. ISBN 9781317058922.

- Ruin, Olof. „Three Swedish Prime Ministers: Tage Erlander, Olof Palme und Ingvar Carlsson“. West European Politics 14.3 (1991): 58-82.

- Alsing, Rolf (2012). Sveriges statsministrar under 100 år. Tage Erlander (in svenska). Albert Bonniers Förlag. ISBN 9789100131999.

- Eklund, Klas (2012). Sveriges statsministrar under 100 år. Olof Palme (in svenska). Albert Bonniers Förlag. ISBN 9789100132026.

- Johansson, Bengt K.Å. (2020). Dagar med Tage, stunder med Sträng (in svenska). Hjalmarson & Högberg Bokförlag. ISBN 9789198534634.

- Lagercrantz, Arvid (1975). Tage,statministern och privatpersonen: en bok (in svenska). Tiden. ISBN 9789155019532.

- Ruin, Olof (2007). Statsministern: från Tage Erlander till Göran Persson (in svenska). Gidlunds Förlag. ISBN 9789178443826.

- Svenning, Olle (2018). År med Erlander (in svenska). Albert Bonniers Förlag. ISBN 9789100169411.

- Thorsell, Staffan (2004). Sverige i Vita huset (in svenska). Albert Bonniers Förlag. ISBN 9789100149123.

![]() Media related to Tage Erlander at Wikimedia Commons

Media related to Tage Erlander at Wikimedia Commons

- Pages with short description

- Seiten mit defekten Dateilinks

- Seiten mit Skriptfehlern

- Articles with short description

- Short description with empty Wikidata description

- Use dmy dates from July 2018

- Articles with invalid date parameter in template

- Articles without Wikidata item

- Articles containing Swedish-language text

- Pages using Lang-xx templates

- CS1 svenska-language sources (sv)

- CS1 English-language sources (en)

- Commons category link is defined as the pagename