European Union

European Union

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Flag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Motto: "In Varietate Concordia" (Latin) "United in Diversity" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Anthem: "Anthem of Europe" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Location of the European Union (dark green) in Europe (dark grey) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Capital | Brussels (de facto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Institutional seats | Brussels

Frankfurt

Luxembourg

Strasbourg

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Largest metropolis | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Official languages | 24 languages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Religion (2015) |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Demonym(s) | European | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Type | Continental union Confederation (de facto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Membership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Government | Mixed supranational and intergovernmental directorial parliamentary confederation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• President of the European Council | Charles Michel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• President of the Commission | Ursula von der Leyen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• Presidency of the Council of the European Union | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• President of the European Parliament | Roberta Metsola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Legislature | The European Parliament and the Council | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Council of the European Union | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| European Parliament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Formation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

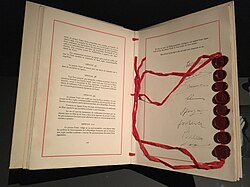

• Treaty of Paris | 18 April 1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• Treaty of Rome | 1 January 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• Single European Act | 1 July 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• Treaty of Maastricht | 1 November 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• Treaty of Lisbon | 1 December 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Area | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• Total | 4,233,262 km2 (1,634,472 sq mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• Water (%) | 3.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Population | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 2024 estimate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• Density | 106/km2 (274.5/sq mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| GDP (PPP) | 2023 estimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• Per capita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| GDP (nominal) | 2023 estimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• Per capita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Gini (2020) | medium inequality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Currency | Euro (€) (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Time zone | UTC to UTC+2 (WET, CET, EET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• Summer (DST) | UTC+1 to UTC+3 (WEST, CEST, EEST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (see also Summer time in Europe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Internet TLD | .eu, .ею, .ευ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Website europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Die Europäische Union (EU) ist eine supranationale politische und wirtschaftliche Union von 27 Mitgliedstaaten, die sich hauptsächlich in Europa befinden. (Bitte keine Wikilinks zu bekannten Orten usw. erstellen. Siehe stattdessen MOS:OL.) --> Die Union hat eine Gesamtfläche von 4,233,255 km2 (1,634,469 sq mi) und eine geschätzte Gesamtbevölkerung von über 449 Millionen. Die EU wurde oft als eine politische Einheit "sui generis" beschrieben, die die Merkmale einer Föderation und einer Konföderation vereint.

Die EU-Mitgliedstaaten, in denen 2020 5,8 % der Weltbevölkerung lebten, erwirtschafteten 2022 ein nominales Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund US$16,6 Billionen, was etwa einem Sechstel des globalen nominalen BIP entspricht. Darüber hinaus weisen alle EU-Staaten mit Ausnahme Bulgariens laut dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen einen sehr hohen Human Development Index auf. Ihr Eckpfeiler, die Zollunion, ebnete den Weg für die Schaffung eines Binnenmarktes, der auf einem einheitlichen Rechtsrahmen und einer Gesetzgebung basiert, die in allen Mitgliedstaaten in den Angelegenheiten gilt, in denen die Staaten vereinbart haben, gemeinsam zu handeln. Die EU-Politik zielt darauf ab, den freien Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital innerhalb des Binnenmarktes zu gewährleisten, Rechtsvorschriften in den Bereichen Justiz und Inneres zu erlassen und eine gemeinsame Politik in den Bereichen Handel, Landwirtschaft, Fischerei und regionale Entwicklung zu verfolgen. Für Reisen innerhalb des Schengen-Raums wurden die Passkontrollen abgeschafft. Die Eurozone ist eine Gruppe von 20 EU-Mitgliedstaaten, die die Wirtschafts- und Währungsunion vollständig umgesetzt haben und den Euro als Währung verwenden. Durch die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik hat die Union eine Rolle in den Bereichen Außenbeziehungen und Verteidigung entwickelt. Sie unterhält ständige diplomatische Vertretungen in der ganzen Welt und vertritt sich selbst bei den Vereinten Nationen, der Welthandelsorganisation, der G7 und der G20. Aufgrund ihres globalen Einflusses wurde die Europäische Union von einigen Wissenschaftlern als aufstrebende Supermacht bezeichnet.

Die EU wurde zusammen mit ihrer Staatsbürgerschaft mit Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht im Jahr 1993 gegründet und mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Jahr 2009 als internationale juristische Person aufgenommen. Ihre Anfänge lassen sich bis zu den "Inneren Sechs" (Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande und Westdeutschland) zu Beginn der modernen europäischen Integration im Jahr 1948 und zur Westunion, der Internationalen Ruhrbehörde, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft zurückverfolgen, die durch Verträge gegründet wurden. Diese zunehmend zusammengeschlossenen Körperschaften wuchsen mit ihrem Rechtsnachfolger, der EU, sowohl an Größe durch den Beitritt von weiteren 22 Staaten von 1973 bis 2013 als auch an Macht durch die Übernahme von Politikbereichen.

Im Jahr 2012 wurde die EU mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Das Vereinigte Königreich war der einzige Mitgliedstaat, der die EU im Jahr 2020 verließ; zehn Länder streben einen Beitritt an oder verhandeln über einen Beitritt.

Geschichte

Hintergrund: Weltkriege und Nachwirkungen

Internationalismus und Visionen von europäischer Einheit gab es schon lange vor dem 19. Jahrhundert, sie gewannen jedoch insbesondere als Reaktion auf den Ersten Weltkrieg und seine Folgen an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund wurden die ersten Fortschritte für die Idee der europäischen Integration erzielt. 1920 schlug John Maynard Keynes eine europäische Zollunion für die angeschlagenen europäischen Nachkriegswirtschaften vor, und 1923 wurde die älteste Organisation für die europäische Integration, die Paneuropäische Union, gegründet, die von Richard von Coudenhove-Kalergi geleitet wurde, der später im Juni 1947 die Europäische Parlamentarische Union (EPU) gründete. Aristide Briand, der französische Premierminister, ein Anhänger der Paneuropäischen Union und Friedensnobelpreisträger für die Verträge von Locarno, hielt am 5. September 1929 vor dem Völkerbund in Genf eine viel beachtete Rede für ein föderales Europa, um Europa zu sichern und die historische deutsch-französische Feindschaft beizulegen.

Da in den 1930er Jahren in Europa erneut ein großer Krieg geführt wurde, der zum Zweiten Weltkrieg wurde, musste eine Einigung darüber erzielt werden, wogegen und wofür gekämpft werden sollte. Eine erste Einigung war die Erklärung von St. James's Palace von 1941, als sich der europäische Widerstand in London versammelte. Dies wurde durch die Atlantik-Charta von 1941 erweitert, in der die Alliierten und ihre gemeinsamen Ziele festgelegt wurden und die eine neue Welle globaler internationaler Institutionen wie die Vereinten Nationen (gegründet 1945) oder das Bretton-Woods-System (1944) auslöste.

Auf der Moskauer Konferenz und der Konferenz von Teheran im Jahr 1943 wurden Pläne zur Einrichtung gemeinsamer Institutionen für eine Nachkriegswelt und Europa zunehmend Teil der Tagesordnung. Dies führte 1944 auf der Konferenz von Jalta zu dem Beschluss, eine Europäische Beratungskommission zu bilden, die später nach der deutschen Kapitulation und dem Potsdamer Abkommen 1945 durch den Rat der Außenminister und den Alliierten Kontrollrat ersetzt wurde.

Nach Kriegsende wurde die europäische Integration als Gegenmittel gegen den extremen Nationalismus angesehen, der den Krieg verursacht hatte. Am 19. September 1946 wiederholte Winston Churchill in einer viel beachteten Rede an der Universität Zürich seine seit 1930 bestehenden Forderungen nach einer "Europäischen Union" und einem "Europarat", zufällig parallel zum Hertensteiner Kongress der Union Europäischer Föderalisten, einer der damals gegründeten und später konstituierenden Mitglieder der Europäischen Bewegung. Einen Monat später wurde die Französische Union von der neuen Vierten Französischen Republik eingesetzt, um die Entkolonialisierung ihrer Kolonien zu leiten, damit diese Teil einer europäischen Gemeinschaft werden konnten.

1947 wurde eine wachsende Kluft zwischen den Westmächten und der Sowjetunion infolge der manipulierten polnischen Parlamentswahlen von 1947 deutlich, die einen offenen Bruch des Abkommens von Jalta darstellten. Im März dieses Jahres gab es zwei wichtige Entwicklungen. Zunächst wurde der Vertrag von Dünkirchen zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich unterzeichnet. Der Vertrag sicherte gegenseitige Hilfe im Falle einer künftigen militärischen Aggression gegen eine der beiden Nationen zu. Obwohl Deutschland offiziell als Bedrohung genannt wurde, galt die eigentliche Sorge in Wirklichkeit der Sowjetunion. Einige Tage später wurde die Truman-Doktrin verkündet, die den Demokratien amerikanische Unterstützung zusicherte, um den Sowjets entgegenzuwirken.

Anfangsjahre und der Pariser Vertrag (1948–1957)

Unmittelbar nach dem Staatsstreich der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei im Februar 1948 fand die Londoner Sechs-Mächte-Konferenz statt, die zum sowjetischen Boykott des Alliierten Kontrollrats und seiner Handlungsunfähigkeit führte – ein Ereignis, das den Beginn des Kalten Krieges markierte.

Das Jahr 1948 markierte den Beginn der institutionalisierten modernen europäischen Integration. Im März 1948 wurde der Vertrag von Brüssel unterzeichnet, mit dem die Westunion (WU) gegründet wurde, gefolgt von der Internationalen Ruhrbehörde. Darüber hinaus wurde 1948 die Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC), der Vorläufer der OECD, gegründet, um den Marshall-Plan zu verwalten, was dazu führte, dass die Sowjets als Reaktion darauf den RGW gründeten. Der darauf folgende Haager Kongress im Mai 1948 war ein entscheidender Moment für die europäische Integration, da er zur Gründung der Europäischen Bewegung International, des Europakollegs und vor allem zur Gründung des Europarats am 5. Mai 1949 (dem heutigen Europatag) führte. Der Europarat war eine der ersten Institutionen, die souveräne Staaten (damals nur West-)Europas zusammenbrachte, was in den folgenden zwei Jahren große Hoffnungen und hitzige Debatten über die weitere europäische Integration auslöste. Seitdem ist er ein breites Forum für die Zusammenarbeit und gemeinsame Themen, das beispielsweise 1950 die Europäische Menschenrechtskonvention hervorbrachte. Von entscheidender Bedeutung für die eigentliche Geburt der Institutionen der EU war die Schuman-Erklärung vom 9. Mai 1950 (dem Tag nach dem fünften Tag des Sieges in Europa) und die Entscheidung von sechs Nationen (Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Westdeutschland und Italien), Schuman zu folgen und den Vertrag von Paris zu entwerfen. Dieser Vertrag führte 1952 zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), die auf der Internationalen Ruhrbehörde aufbaute, die 1949 von den Westalliierten eingerichtet worden war, um die Kohle- und Stahlindustrie des Ruhrgebiets in Westdeutschland zu regulieren. Mit der Unterstützung des Marshallplans und umfangreichen Finanzmitteln aus den USA seit 1948 wurde die EGKS zu einer Organisation, die einen Meilenstein darstellte, indem sie die wirtschaftliche Entwicklung und Integration Europas ermöglichte und die Grundlage für die wichtigsten Institutionen der EU wie die Europäische Kommission und das Europäische Parlament bildete. Die Gründerväter der Europäischen Union erkannten, dass Kohle und Stahl die beiden Industrien waren, die für die Kriegsführung unerlässlich waren, und glaubten, dass ein zukünftiger Krieg zwischen ihren Nationen viel unwahrscheinlicher würde, wenn sie ihre nationalen Industrien zusammenführten. Parallel zu Schuman versuchte der Pleven-Plan von 1951, die Institutionen der sich entwickelnden Europäischen Gemeinschaft unter der Europäischen Politischen Gemeinschaft zusammenzuführen, die auch die ebenfalls vorgeschlagene Europäische Verteidigungsgemeinschaft umfassen sollte, eine Alternative zum NATO-Beitritt Westdeutschlands, die 1949 im Rahmen der Truman-Doktrin gegründet wurde. 1954 wurde die Westliche Union durch den modifizierten Brüsseler Vertrag in die Westeuropäische Union (WEU) umgewandelt. Westdeutschland trat schließlich 1955 sowohl der WEU als auch der NATO bei, was die Sowjetunion dazu veranlasste, 1955 den Warschauer Pakt als institutionellen Rahmen für ihre militärische Vorherrschaft in den Ländern Mittel- und Osteuropas zu gründen. 1955 wurde auf der Konferenz von Messina eine Bewertung des Fortschritts der europäischen Integration vorgenommen und der Spaak-Bericht in Auftrag gegeben, der 1956 die nächsten wichtigen Schritte der europäischen Integration empfahl.

Römische Verträge (1958Vorlage:Geschützter Bindestrich1972)

1957 unterzeichneten Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande und Westdeutschland die Römischen Verträge, mit denen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gegründet und eine Zollunion geschaffen wurde. Sie unterzeichneten auch einen weiteren Pakt zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) für die Zusammenarbeit bei der Entwicklung der Kernenergie. Beide Verträge traten 1958 in Kraft. Obwohl die EWG und Euratom getrennt von der EGKS gegründet wurden, teilten sie sich dieselben Gerichte und die Gemeinsame Versammlung. Die EWG wurde von Walter Hallstein (Hallstein-Kommission) und Euratom von Louis Armand (Armand-Kommission) und dann Étienne Hirsch (Hirsch-Kommission) geleitet. Die OEEC wurde 1961 in die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) umgewandelt und ihre Mitgliedschaft wurde auf Staaten außerhalb Europas, die Vereinigten Staaten und Kanada ausgeweitet. In den 1960er Jahren begannen sich Spannungen abzuzeichnen, da Frankreich versuchte, die supranationale Macht einzuschränken. Dennoch wurde 1965 eine Einigung erzielt, und am 1. Juli 1967 wurden mit dem Fusionsvertrag gemeinsame Institutionen für die drei Gemeinschaften geschaffen, die zusammen als "Europäische Gemeinschaften" bezeichnet wurden. Jean Rey stand der ersten fusionierten Kommission (Rey-Kommission) vor.

Erste Erweiterung und europäische Zusammenarbeit (1973–1993)

1973 wurden die Gemeinschaften um Dänemark (einschließlich Grönland), Irland und das Vereinigte Königreich erweitert. Norwegen hatte Verhandlungen über einen Beitritt zur gleichen Zeit geführt, aber die norwegischen Wähler lehnten die Mitgliedschaft in einem Referendum ab. Die Ostpolitik und die darauf folgende Entspannung führten zur Gründung einer ersten wirklich paneuropäischen Organisation, der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), dem Vorläufer der modernen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). 1979 fanden die ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament statt. Griechenland trat 1981 bei. 1985 verließ Grönland nach einem Streit über Fischereirechte die Gemeinschaften. Im selben Jahr ebnete das Schengener Abkommen den Weg für die Schaffung offener Grenzen ohne Passkontrollen zwischen den meisten Mitgliedstaaten und einigen Nichtmitgliedstaaten. 1986 wurde die Einheitliche Europäische Akte unterzeichnet. Portugal und Spanien traten 1986 bei. 1990, nach dem Fall des Ostblocks, wurde die ehemalige DDR als Teil des wiedervereinigten Deutschlands Teil der Gemeinschaften.

Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza (1993–2004)

Die Europäische Union wurde offiziell gegründet, als der Vertrag von Maastricht – dessen Hauptarchitekten Horst Köhler, Helmut Kohl und François Mitterrand waren – am 1. November 1993 in Kraft trat. Durch den Vertrag erhielt die EWG auch den Namen "Europäische Gemeinschaft", auch wenn sie bereits vor dem Vertrag als solche bezeichnet wurde. Da eine weitere Erweiterung um die ehemals kommunistischen Staaten Mittel- und Osteuropas sowie um Zypern und Malta geplant war, wurden im Juni 1993 die Kopenhagener Kriterien für den Beitritt von Kandidaten zur EU vereinbart. Die Erweiterung der EU führte zu einer neuen Ebene der Komplexität und Uneinigkeit. 1995 traten Österreich, Finnland und Schweden der EU bei.

Im Jahr 2002 wurden in zwölf Mitgliedstaaten die nationalen Währungen durch Euro-Banknoten und -Münzen ersetzt. Seitdem ist die Eurozone auf 20 Länder angewachsen. Der Euro wurde zur zweitgrößten Reservewährung der Welt. 2004 erlebte die EU ihre bisher größte Erweiterung, als Zypern, die Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei und Slowenien der Union beitraten.

Vertrag von Lissabon und Brexit (2004–heute)

2007 wurden Bulgarien und Rumänien EU-Mitglieder. Im selben Jahr führte Slowenien den Euro ein, gefolgt von Zypern und Malta im Jahr 2008, der Slowakei im Jahr 2009, Estland im Jahr 2011, Lettland im Jahr 2014 und Litauen im Jahr 2015.

Am 1. Dezember 2009 trat der Vertrag von Lissabon in Kraft und reformierte viele Aspekte der EU. Insbesondere änderte er die Rechtsstruktur der Europäischen Union, indem er das Drei-Säulen-System der EU zu einer einzigen juristischen Person mit Rechtspersönlichkeit verschmolz, einen ständigen Präsidenten des Europäischen Rates schuf, dessen erster Herman Van Rompuy war, und die Position des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik stärkte.

Im Jahr 2012 erhielt die EU den Friedensnobelpreis für ihren "Beitrag zur Förderung von Frieden und Versöhnung, Demokratie und Menschenrechten in Europa". Im Jahr 2013 wurde Kroatien das 28. EU-Mitglied.

Seit Anfang der 2010er Jahre wurde der Zusammenhalt der Europäischen Union durch mehrere Probleme auf die Probe gestellt, darunter eine Schuldenkrise in einigen Ländern der Eurozone, ein Anstieg der Asylbewerberzahlen im Jahr 2015 und der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. 2016 fand im Vereinigten Königreich ein Referendum über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union statt, bei dem 51,9 Prozent der Teilnehmer für den Austritt stimmten. Das Vereinigte Königreich teilte dem Europäischen Rat am 29. März 2017 offiziell seine Entscheidung mit, die EU zu verlassen, und leitete damit das formelle Austrittsverfahren ein. Nach mehreren Verlängerungen des Verfahrens verließ das Vereinigte Königreich die Europäische Union am 31. Januar 2020, wobei die meisten Bereiche des EU-Rechts für das Vereinigte Königreich während einer Übergangszeit, die bis zum 31. Dezember 2020 andauerte, weiterhin galten.

Anfang der 2020er Jahre schaffte Dänemark eine seiner drei Ausnahmeregelungen ab und Kroatien führte den Euro ein.

Nach der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Wirtschaftskrise einigten sich die Staats- und Regierungschefs der EU erstmals darauf, gemeinsame Schulden zur Finanzierung des europäischen Aufbauprogramms "Next Generation EU" (NGEU) zu machen.

Am 24. Februar 2022 unternahmen die russischen Streitkräfte, nachdem sie sich an den Grenzen der Ukraine gesammelt hatten, einen Versuch, die Ukraine vollständig zu erobern. Die Europäische Union verhängte schwere Sanktionen gegen Russland und einigte sich auf ein gemeinsames Militärhilfepaket für die Ukraine für tödliche Waffen, das über das außerbudgetäre Instrument der Europäischen Friedensfazilität finanziert wird.

Die Vorbereitung der Union auf eine neue große Erweiterung ist eine politische Priorität für die Union, mit dem Ziel, bis 2030 über 35 Mitgliedstaaten zu erreichen. Es werden institutionelle und haushaltspolitische Reformen diskutiert, um die Union auf die neuen Mitglieder vorzubereiten.

Im Mai 2024 wächst die Sorge, dass das Ergebnis der Wahlen im Juni einige der entscheidenden politischen Maßnahmen der EU in den Bereichen Umwelt, Diplomatie und Wirtschaft untergraben könnte. Der Krieg in der Ukraine hat durch die Inflation und die Senkung des Lebensstandards die Möglichkeit starker Veränderungen bei den Wahlen im Jahr 2024 geschaffen.

Zeitachse

Since the end of World War II, sovereign European countries have entered into treaties and thereby co-operated and harmonised policies (or pooled sovereignty) in an increasing number of areas, in the European integration project or the construction of Europe (French: la construction européenne). The following timeline outlines the legal inception of the European Union (EU)—the principal framework for this unification. The EU inherited many of its present responsibilities from the European Communities (EC), which were founded in the 1950s in the spirit of the Schuman Declaration.

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Although not EU treaties per se, these treaties affected the development of the EU defence arm, a main part of the CFSP. The Franco-British alliance established by the Dunkirk Treaty was de facto superseded by WU. The CFSP pillar was bolstered by some of the security structures that had been established within the remit of the 1955 Modified Brussels Treaty (MBT). The Brussels Treaty was terminated in 2011, consequently dissolving the WEU, as the mutual defence clause that the Lisbon Treaty provided for EU was considered to render the WEU superfluous. The EU thus de facto superseded the WEU.

- ↑ Plans to establish a European Political Community (EPC) were shelved following the French failure to ratify the Treaty establishing the European Defence Community (EDC). The EPC would have combined the ECSC and the EDC.

- ↑ The European Communities obtained common institutions and a shared legal personality (i.e. ability to e.g. sign treaties in their own right).

- ↑ The treaties of Maastricht and Rome form the EU's legal basis, and are also referred to as the Treaty on European Union (TEU) and the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), respectively. They are amended by secondary treaties.

- ↑ Between the EU's founding in 1993 and consolidation in 2009, the union consisted of three pillars, the first of which were the European Communities. The other two pillars consisted of additional areas of cooperation that had been added to the EU's remit.

- ↑ The consolidation meant that the EU inherited the European Communities' legal personality and that the pillar system was abolished, resulting in the EU framework as such covering all policy areas. Executive/legislative power in each area was instead determined by a distribution of competencies between EU institutions and member states. This distribution, as well as treaty provisions for policy areas in which unanimity is required and qualified majority voting is possible, reflects the depth of EU integration as well as the EU's partly supranational and partly intergovernmental nature.

Politics

Die Europäische Union arbeitet mit einem hybriden System aus supranationaler und intergouvernementaler Entscheidungsfindung und nach dem Prinzip der Übertragung (wonach sie nur innerhalb der Grenzen der ihr durch die Verträge übertragenen Zuständigkeiten handeln sollte) und der Subsidiarität (wonach sie nur dann handeln sollte, wenn ein Ziel von den Mitgliedstaaten allein nicht ausreichend erreicht werden kann). Die von den EU-Institutionen erlassenen Gesetze werden in unterschiedlichen Formen verabschiedet. Im Allgemeinen können sie in zwei Gruppen eingeteilt werden: diejenigen, die ohne die Notwendigkeit nationaler Umsetzungsmaßnahmen in Kraft treten (Verordnungen), und diejenigen, die ausdrücklich nationale Umsetzungsmaßnahmen erfordern (Richtlinien).

Die EU-Politik wird im Allgemeinen durch EU-Richtlinien verkündet, die dann in die nationale Gesetzgebung der Mitgliedstaaten umgesetzt werden, und durch EU-Verordnungen, die in allen Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar sind. Die Lobbyarbeit auf EU-Ebene durch Interessengruppen ist reguliert, um zu versuchen, die Bestrebungen privater Initiativen mit dem öffentlichen Interesse am Entscheidungsprozess in Einklang zu bringen.

Haushalt

(€1,087 billion)

Der vereinbarte Haushalt der Europäischen Union belief sich 2022 auf €170.6 Milliarden. Der langfristige Haushalt der EU für den Zeitraum 2014–2020 belief sich auf 1.082,5 Milliarden Euro, was 1,02 % des BNE der EU-28 entspricht. Im Jahr 1960 betrug der Haushalt der Europäischen Gemeinschaft 0,03 Prozent des BIP.

Davon wurden 54 Mrd. EUR für die Subventionierung von Landwirtschaftsbetrieben, 42 Mrd. EUR für Verkehr, Bau und Umwelt, 16 Mrd. EUR für Bildung und Forschung, 13 Mrd. EUR für Wohlfahrt, 20 Mrd. EUR für Außen- und Verteidigungspolitik, 2 Mrd. EUR für Finanzen, 2 Mrd. EUR für Energie, 1,5 Mrd. EUR für Kommunikation und 13 Mrd. EUR für Verwaltung ausgegeben.

Im November 2020 blockierten zwei Mitglieder der Union, Ungarn und Polen, bei einem Treffen im Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) die Genehmigung des EU-Haushalts unter Berufung auf einen Vorschlag, der die Finanzierung an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit knüpfte. Der Haushalt umfasste einen COVID-19-Wiederaufbaufonds in Höhe von €750 Milliarden. Das Budget kann noch genehmigt werden, wenn Ungarn und Polen nach weiteren Verhandlungen im Rat und im Europäischen Rat ihr Veto zurückziehen.

Es wurden auch Einrichtungen zur Betrugsbekämpfung geschaffen, darunter das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung und die Europäische Staatsanwaltschaft. Die Europäische Staatsanwaltschaft ist eine dezentrale unabhängige Einrichtung der Europäischen Union (EU), die im Rahmen des Vertrags von Lissabon zwischen 22 der 27 EU-Staaten nach der Methode der verstärkten Zusammenarbeit eingerichtet wurde. Die Europäische Staatsanwaltschaft untersucht und verfolgt Betrug gegen den Haushalt der Europäischen Union und andere Straftaten gegen die finanziellen Interessen der EU, einschließlich Betrug im Zusammenhang mit EU-Mitteln in Höhe von über 10.000 Euro und grenzüberschreitende Mehrwertsteuerbetrugsfälle mit einem Schaden von über 10 Millionen Euro.

Governance

Die Mitgliedstaaten behalten grundsätzlich alle Befugnisse, mit Ausnahme derer, die sie gemeinsam an die Union als Ganzes delegiert haben, obwohl die genaue Abgrenzung gelegentlich Gegenstand wissenschaftlicher oder rechtlicher Auseinandersetzungen geworden ist.

In bestimmten Bereichen haben die Mitgliedstaaten der Union ausschließliche Zuständigkeiten und ausschließliche Mandate übertragen. In diesen Bereichen haben die Mitgliedstaaten vollständig auf ihre eigene Gesetzgebungsbefugnis verzichtet. In anderen Bereichen teilen sich die EU und ihre Mitgliedstaaten die Gesetzgebungsbefugnis. Zwar können beide gesetzgeberisch tätig werden, die Mitgliedstaaten können jedoch nur in dem Umfang gesetzgeberisch tätig werden, in dem die EU dies nicht getan hat. In anderen Politikbereichen kann die EU die Maßnahmen der Mitgliedstaaten nur koordinieren, unterstützen und ergänzen, aber keine Rechtsvorschriften mit dem Ziel der Harmonisierung nationaler Gesetze erlassen. Die Tatsache, dass ein bestimmter Politikbereich in eine bestimmte Zuständigkeitskategorie fällt, ist nicht unbedingt ein Hinweis darauf, welches Gesetzgebungsverfahren für den Erlass von Rechtsvorschriften in diesem Politikbereich angewendet wird. Innerhalb derselben Zuständigkeitskategorie und sogar innerhalb desselben Politikbereichs werden unterschiedliche Gesetzgebungsverfahren angewendet. Die Verteilung der Zuständigkeiten in verschiedenen Politikbereichen zwischen den Mitgliedstaaten und der Union ist in die folgenden drei Kategorien unterteilt:

|

|

| |||||||||||

|

|

|

| ||||||||||

Die Europäische Union hat sieben Hauptentscheidungsgremien, ihre Institutionen: das Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat der Europäischen Union, die Europäische Kommission, den Gerichtshof der Europäischen Union, die Europäische Zentralbank und den Europäischen Rechnungshof. Die Zuständigkeit für die Prüfung und Änderung von Rechtsvorschriften teilen sich der Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament, während die Exekutivaufgaben von der Europäischen Kommission und in begrenztem Umfang vom Europäischen Rat (nicht zu verwechseln mit dem oben genannten Rat der Europäischen Union) wahrgenommen werden. Die Geldpolitik der Eurozone wird von der Europäischen Zentralbank bestimmt. Die Auslegung und Anwendung des EU-Rechts und der Verträge wird vom Gerichtshof der Europäischen Union sichergestellt. Der EU-Haushalt wird vom Europäischen Rechnungshof geprüft. Es gibt auch eine Reihe von Nebenorganen, die die EU beraten oder in einem bestimmten Bereich tätig sind.

Gewaltenteilung

=Exekutive

President of the European Council

President of the European Commission

Die Exekutive der Union ist als Direktorium organisiert, in dem die Exekutivgewalt von mehreren Personen gemeinsam ausgeübt wird. Die Exekutive besteht aus dem Europäischen Rat und der Europäischen Kommission.

Der Europäische Rat legt die allgemeine politische Richtung der Union fest. Er tritt mindestens viermal im Jahr zusammen und setzt sich aus dem Präsidenten des Europäischen Rates (derzeit Charles Michel, dem Präsidenten der Europäischen Kommission und einem Vertreter pro Mitgliedstaat (entweder dessen Staats- oder Regierungschef) zusammen. Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (derzeit Josep Borrell) nimmt ebenfalls an den Sitzungen teil. Von einigen als die "oberste politische Führung" der Union bezeichnet, ist sie aktiv an der Aushandlung von Vertragsänderungen beteiligt und legt die politische Agenda und die Strategien der EU fest. Zu ihren Führungsaufgaben gehört die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten und den Institutionen sowie die Lösung politischer Krisen oder Meinungsverschiedenheiten über kontroverse Themen und politische Maßnahmen. Er fungiert als "kollektives Staatsoberhaupt" und ratifiziert wichtige Dokumente (z. B. internationale Abkommen und Verträge). Zu den Aufgaben des Präsidenten des Europäischen Rates gehört es, die Außenvertretung der EU sicherzustellen, den Konsens voranzutreiben und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedstaaten beizulegen, sowohl während der Tagungen des Europäischen Rates als auch in den Zeiträumen zwischen den Tagungen. Der Europäische Rat sollte nicht mit dem Europarat verwechselt werden, einer von der EU unabhängigen internationalen Organisation mit Sitz in Straßburg.

Die Europäische Kommission fungiert sowohl als ausführendes Organ der EU, das für die tägliche Arbeit der EU zuständig ist, als auch als Initiator der Gesetzgebung, der allein befugt ist, Gesetze zur Debatte vorzuschlagen. Die Kommission ist "Hüterin der Verträge" und für deren effiziente Umsetzung und Überwachung verantwortlich. Sie hat 27 EU-Kommissare für verschiedene Politikbereiche, einen aus jedem Mitgliedstaat, wobei die Kommissare verpflichtet sind, die Interessen der EU als Ganzes und nicht ihres Heimatstaates zu vertreten. Der Präsident der Europäischen Kommission (derzeit Ursula von der Leyen für den Zeitraum 2019–2024) ist der Vorsitzende der 27 Kommissare. Er wird vom Europäischen Rat vorgeschlagen, wobei das Ergebnis der Europawahlen berücksichtigt wird, und anschließend vom Europäischen Parlament gewählt. Der Präsident behält als verantwortlicher Leiter des gesamten Kabinetts das letzte Wort bei der Annahme oder Ablehnung eines Kandidaten, der von einem Mitgliedstaat für ein bestimmtes Ressort vorgeschlagen wird, und überwacht den ständigen öffentlichen Dienst der Kommission. Nach dem Präsidenten ist der wichtigste Kommissar der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der "von Amts wegen" Vizepräsident der Europäischen Kommission ist und ebenfalls vom Europäischen Rat gewählt wird. Die anderen 25 Kommissare werden anschließend vom Rat der Europäischen Union im Einvernehmen mit dem nominierten Präsidenten ernannt. Die 27 Kommissare als ein einziges Gremium unterliegen der Zustimmung (oder Ablehnung) durch eine Abstimmung des Europäischen Parlaments. Alle Kommissare werden zunächst von der Regierung des jeweiligen Mitgliedstaats nominiert.

Legislative

Der Rat, wie er heute einfach genannt wird (auch Rat der Europäischen Union und "Ministerrat", sein früherer Titel), bildet eine Hälfte der Legislative der EU. Er besteht aus einem Vertreter der Regierung jedes Mitgliedstaats und tagt je nach behandeltem Politikbereich in unterschiedlicher Zusammensetzung. Ungeachtet seiner unterschiedlichen Konfigurationen gilt er als ein einziges Gremium. Zusätzlich zu den legislativen Funktionen haben die Mitglieder des Rates auch exekutive Aufgaben, wie die Entwicklung einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und die Koordinierung der allgemeinen Wirtschaftspolitik innerhalb der Union. Der Vorsitz des Rates rotiert zwischen den Mitgliedstaaten, wobei jeder Mitgliedstaat den Vorsitz für sechs Monate innehat. Ab dem 1. Juli 2024 wird der Vorsitz von Ungarn wahrgenommen.

Das Europäische Parlament ist eine der drei gesetzgebenden Institutionen der EU, die gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union die Aufgabe haben, die Vorschläge der Europäischen Kommission zu ändern und zu genehmigen. 705 Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEP) werden alle fünf Jahre von den EU-Bürgern direkt nach dem Verhältniswahlrecht gewählt. Die Abgeordneten werden auf nationaler Ebene gewählt und sitzen nach Fraktionen und nicht nach ihrer Nationalität. Jedes Land hat eine festgelegte Anzahl von Sitzen und ist in subnationale Wahlkreise unterteilt, sofern dies den proportionalen Charakter des Wahlsystems nicht beeinträchtigt. Im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren schlägt die Europäische Kommission Rechtsvorschriften vor, die zur Verabschiedung der gemeinsamen Zustimmung des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union bedürfen. Dieses Verfahren gilt für fast alle Bereiche, einschließlich des EU-Haushalts. Das Parlament ist das letzte Organ, das die vorgeschlagene Zusammensetzung der Kommission billigt oder ablehnt, und kann durch Anrufung des Gerichtshofs Misstrauensanträge gegen die Kommission stellen. Der Präsident des Europäischen Parlaments übt die Funktion des Parlamentssprechers aus und vertritt das Parlament nach außen. Der Präsident und die Vizepräsidenten werden alle zweieinhalb Jahre von den MdEP gewählt.

Gerichtsbarkeit

Die Gerichtsbarkeit der Europäischen Union wird offiziell als Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) bezeichnet und besteht aus zwei Gerichten: dem Gerichtshof und dem Gericht. Der Gerichtshof ist das oberste Gericht der Europäischen Union in Fragen des EU-Rechts. Als Teil des EuGH hat er die Aufgabe, das EU-Recht auszulegen und seine einheitliche Anwendung in allen EU-Mitgliedstaaten gemäß Artikel 263 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sicherzustellen. Der Gerichtshof wurde 1952 gegründet und hat seinen Sitz in Luxemburg. Er besteht aus einem Richter pro Mitgliedstaat – derzeit 27 –, obwohl er normalerweise Fälle in Kammern mit drei, fünf oder fünfzehn Richtern verhandelt. Der Gerichtshof wird seit 2015 von Präsident Koen Lenaerts geleitet. Der EuGH ist das höchste Gericht der Europäischen Union in Fragen des Unionsrechts. Seine Rechtsprechung besagt, dass das EU-Recht Vorrang vor jedem nationalen Recht hat, das mit dem EU-Recht unvereinbar ist. Es ist nicht möglich, gegen die Entscheidungen nationaler Gerichte beim EuGH Berufung einzulegen, vielmehr verweisen nationale Gerichte Fragen des EU-Rechts an den EuGH. Letztendlich ist es jedoch Sache des nationalen Gerichts, die sich daraus ergebende Auslegung auf den Sachverhalt eines bestimmten Falls anzuwenden. Allerdings sind nur letztinstanzliche Gerichte verpflichtet, eine Frage des EU-Rechts zu stellen, wenn eine solche gestellt wird. Die Verträge übertragen dem EuGH die Befugnis zur einheitlichen Anwendung des EU-Rechts in der gesamten EU. Das Gericht fungiert auch als Verwaltungs- und Verfassungsgericht zwischen den anderen EU-Institutionen und den Mitgliedstaaten und kann rechtswidrige Handlungen von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU für nichtig oder ungültig erklären.

Das Gericht ist ein Gericht der Europäischen Union. Es verhandelt Klagen von Einzelpersonen und Mitgliedstaaten gegen die Institutionen der Europäischen Union, wobei bestimmte Angelegenheiten dem Gerichtshof vorbehalten sind. Gegen Entscheidungen des Gerichts kann beim Gerichtshof Berufung eingelegt werden, allerdings nur in Bezug auf Rechtsfragen. Vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 war es als Gericht erster Instanz bekannt.

Weitere Zweige

President of the European Central Bank

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist eine der Institutionen des Währungszweigs der Europäischen Union, der Hauptbestandteil des Eurosystems und des Europäischen Systems der Zentralbanken. Sie ist eine der wichtigsten Zentralbanken der Welt. Der EZB-Rat legt die Geldpolitik für die Eurozone und die Europäische Union fest, verwaltet die Devisenreserven der EU-Mitgliedstaaten, führt Devisengeschäfte durch und legt die geldpolitischen Zwischenziele und den Leitzins der EU fest. Das EZB-Direktorium setzt die Richtlinien und Entscheidungen des EZB-Rates durch und kann dabei Anweisungen an die nationalen Zentralbanken erteilen. Die EZB hat das ausschließliche Recht, die Ausgabe von Euro-Banknoten zu genehmigen. Die Mitgliedstaaten können Euro-Münzen ausgeben, müssen jedoch das Volumen im Voraus von der EZB genehmigen lassen. Die Bank betreibt auch das Zahlungssystem TARGET2. Das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) besteht aus der EZB und den nationalen Zentralbanken (NZBen) aller 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das ESZB ist nicht die Währungsbehörde der Eurozone, da nicht alle EU-Mitgliedstaaten dem Euro beigetreten sind. Das Ziel des ESZB ist die Preisstabilität in der gesamten Europäischen Union. In zweiter Linie ist es das Ziel des ESZB, die geld- und finanzpolitische Zusammenarbeit zwischen dem Eurosystem und den Mitgliedstaaten außerhalb der Eurozone zu verbessern.

Der Europäische Rechnungshof (EuRH) ist die Rechnungsprüfungsbehörde der Europäischen Union. Er wurde 1975 in Luxemburg gegründet, um das Finanzmanagement der EU zu verbessern. Er hat 27 Mitglieder (1 aus jedem EU-Mitgliedstaat), die von etwa 800 Beamten unterstützt werden. Das Europäische Amt für Personalauswahl (EPSO) ist das Einstellungsorgan für den öffentlichen Dienst der EU und führt seine Auswahlverfahren für Bewerber über allgemeine und fachspezifische Auswahlverfahren durch. Jede Institution kann dann aus dem Pool der von EPSO ausgewählten Bewerber Mitarbeiter einstellen. Im Durchschnitt erhält EPSO etwa 60.000–70.000 Bewerbungen pro Jahr, von denen etwa 1.500–2.000 von den Institutionen der Europäischen Union eingestellt werden. Der Europäische Bürgerbeauftragte ist der Ombudsmann der Europäischen Union, der die Institutionen, Organe und Agenturen der EU zur Rechenschaft zieht und eine gute Verwaltung fördert. Der Bürgerbeauftragte hilft Menschen, Unternehmen und Organisationen, die Probleme mit der EU-Verwaltung haben, indem er Beschwerden untersucht und sich proaktiv mit umfassenderen systemischen Fragen befasst. Die derzeitige Bürgerbeauftragte ist Emily O'Reilly. Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) ist die Strafverfolgungsbehörde der Union mit Rechtspersönlichkeit, die im Rahmen des Vertrags von Lissabon zwischen 23 der 27 EU-Staaten nach der Methode der verstärkten Zusammenarbeit eingerichtet wurde. Sie hat ihren Sitz in Kirchberg, Luxemburg-Stadt, zusammen mit dem Gerichtshof der Europäischen Union und dem Europäischen Rechnungshof.

Recht

Die EU ähnelt verfassungsrechtlich sowohl einer Konföderation als auch einer Föderation, hat sich aber formal nicht als eine von beiden definiert. (Sie hat keine formelle Verfassung: Ihr Status wird durch den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union definiert). Sie ist stärker integriert als eine traditionelle Staatenkonföderation, da die allgemeine Regierungsebene bei einigen Entscheidungen zwischen den Mitgliedstaaten weitgehend mit qualifizierter Mehrheit abstimmt, anstatt sich ausschließlich auf Einstimmigkeit zu verlassen. Sie ist weniger integriert als ein Bundesstaat, da sie kein eigenständiger Staat ist: Die Souveränität fließt weiterhin "von unten nach oben", von den verschiedenen Völkern der einzelnen Mitgliedstaaten, und nicht von einem einzigen undifferenzierten Ganzen. Dies spiegelt sich in der Tatsache wider, dass die Mitgliedstaaten die "Herren der Verträge" bleiben und die Kontrolle über die Zuweisung von Zuständigkeiten an die Union durch Verfassungsänderung behalten (und somit die sogenannte "Kompetenz-Kompetenz" behalten); dass sie die Kontrolle über die Anwendung von Waffengewalt behalten; dass sie die Kontrolle über die Besteuerung behalten; und dass sie das Recht auf einseitigen Austritt gemäß Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union behalten. Darüber hinaus verlangt das Subsidiaritätsprinzip, dass nur solche Angelegenheiten gemeinsam entschieden werden, die auch gemeinsam entschieden werden müssen.

Gemäß dem Vorrangprinzip sind nationale Gerichte verpflichtet, die von ihren Mitgliedstaaten ratifizierten Verträge durchzusetzen, auch wenn sie dazu in Konflikt stehende nationale Gesetze und (in Grenzen) sogar verfassungsrechtliche Bestimmungen ignorieren müssen. Die Doktrinen der unmittelbaren Wirkung und des Vorrangs wurden nicht ausdrücklich in den europäischen Verträgen festgelegt, sondern vom Gerichtshof selbst in den 1960er Jahren entwickelt, offenbar unter dem Einfluss seines damals einflussreichsten Richters, des Franzosen Robert Lecourt. Die Frage, ob das von der EU erlassene Sekundärrecht einen vergleichbaren Status in Bezug auf die nationale Gesetzgebung hat, wurde unter Rechtswissenschaftlern diskutiert.

Primärrecht

Die Europäische Union basiert auf einer Reihe von Verträgen. Diese begründeten zunächst die Europäische Gemeinschaft und die EU und nahmen dann Änderungen an diesen Gründungsverträgen vor. Es handelt sich um Verträge, die Macht verleihen, die allgemeine politische Ziele festlegen und Institutionen mit den erforderlichen rechtlichen Befugnissen zur Umsetzung dieser Ziele schaffen. Zu diesen rechtlichen Befugnissen gehört die Möglichkeit, Rechtsvorschriften zu erlassen, die sich direkt auf alle Mitgliedstaaten und ihre Einwohner auswirken können. Die EU besitzt Rechtspersönlichkeit und ist berechtigt, Vereinbarungen und internationale Verträge zu unterzeichnen.

Sekundärrecht

Die wichtigsten Rechtsakte der Europäischen Union sind in drei Formen verfügbar: Verordnungen, Richtlinien und Beschlüsse. Verordnungen werden in allen Mitgliedstaaten mit ihrem Inkrafttreten zu geltendem Recht, ohne dass Durchführungsmaßnahmen erforderlich sind, und setzen automatisch im Widerspruch stehende innerstaatliche Bestimmungen außer Kraft. Richtlinien verpflichten die Mitgliedstaaten, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, lassen ihnen jedoch die Wahl, wie sie dieses Ergebnis erreichen. Die Einzelheiten der Umsetzung bleiben den Mitgliedstaaten überlassen. Wenn die Frist für die Umsetzung von Richtlinien abgelaufen ist, können sie unter bestimmten Bedingungen unmittelbare Wirkung im nationalen Recht gegenüber den Mitgliedstaaten entfalten. Entscheidungen stellen eine Alternative zu den beiden oben genannten Rechtsetzungsformen dar. Sie sind Rechtsakte, die nur für bestimmte Einzelpersonen, Unternehmen oder einen bestimmten Mitgliedstaat gelten. Sie werden am häufigsten im Wettbewerbsrecht oder bei Entscheidungen über staatliche Beihilfen verwendet, aber auch häufig für Verfahrens- oder Verwaltungsangelegenheiten innerhalb der Institutionen. Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen sind rechtlich gleichwertig und gelten ohne formale Hierarchie.

Außenbeziehungen

Die außenpolitische Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten geht auf die Gründung der Gemeinschaft im Jahr 1957 zurück, als die Mitgliedstaaten im Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik der EU als Block bei internationalen Handelsverhandlungen auftraten. Die Schritte zu einer umfassenderen Koordinierung der Außenbeziehungen begannen 1970 mit der Gründung der Europäischen Politischen Zusammenarbeit, die einen informellen Konsultationsprozess zwischen den Mitgliedstaaten mit dem Ziel der Gestaltung einer gemeinsamen Außenpolitik schuf. 1987 wurde die Europäische Politische Zusammenarbeit durch die Einheitliche Europäische Akte auf eine formelle Grundlage gestellt. Die EPK wurde durch den Vertrag von Maastricht in Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) umbenannt.

Die erklärten Ziele der GASP sind die Förderung sowohl der eigenen Interessen der EU als auch der Interessen der internationalen Gemeinschaft insgesamt, einschließlich der Förderung der internationalen Zusammenarbeit, der Achtung der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Die GASP erfordert Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten über die angemessene Vorgehensweise in einer bestimmten Angelegenheit. Die Einstimmigkeit und die schwierigen Fragen, die im Rahmen der GASP behandelt werden, führen manchmal zu Meinungsverschiedenheiten, wie sie beispielsweise im Zusammenhang mit dem Irakkrieg aufgetreten sind.

Der Koordinator und Vertreter der GASP innerhalb der EU ist der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der in außen- und verteidigungspolitischen Fragen im Namen der EU spricht und die Aufgabe hat, die von den Mitgliedstaaten in diesen Politikbereichen vertretenen Positionen in eine gemeinsame Ausrichtung zu bringen. Die Hohe Vertreterin steht dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) vor, einer einzigartigen EU-Abteilung, die offiziell am 1. Dezember 2010, dem ersten Jahrestag des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon, eingerichtet wurde und seitdem ihre Arbeit aufgenommen hat. Der EAD dient als Außenministerium und diplomatisches Korps der Europäischen Union.

Neben der sich entwickelnden internationalen Politik der Europäischen Union ist der internationale Einfluss der EU auch durch die Erweiterung spürbar. Die Vorteile, die mit einer EU-Mitgliedschaft verbunden sind, wirken als Anreiz für politische und wirtschaftliche Reformen in Staaten, die die EU-Beitrittskriterien erfüllen möchten, und gelten als wichtiger Faktor für die Reform ehemals kommunistischer Länder in Europa. Dieser Einfluss auf die inneren Angelegenheiten anderer Länder wird im Allgemeinen als "Soft Power" bezeichnet, im Gegensatz zur militärischen "Hard Power".

= Humanitäre Hilfe

Die Generaldirektion Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz der Europäischen Kommission, auch "ECHO" genannt, stellt Entwicklungsländern humanitäre Hilfe der EU zur Verfügung. 2012 belief sich ihr Budget auf €874 Millionen. 51 Prozent des Budgets gingen nach Afrika, 20 Prozent nach Asien, Lateinamerika, in die Karibik und den Pazifikraum und 20 Prozent in den Nahen Osten und den Mittelmeerraum.

Die humanitäre Hilfe wird direkt aus dem Haushalt (70 %) als Teil der Finanzierungsinstrumente für das auswärtige Handeln und auch aus dem Europäischen Entwicklungsfonds (30 %) finanziert. Die Finanzierung des auswärtigen Handelns der EU ist in "geografische" und "thematische" Instrumente unterteilt. Die "geografischen" Instrumente stellen Hilfe über das Instrument für Entwicklungszusammenarbeit (DCI, €16.9 Milliarden, 2007–2013) bereit, das 95 % seines Budgets für offizielle Entwicklungshilfe (ODA) ausgeben muss, sowie über das Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI), das einige relevante Programme enthält. Der Europäische Entwicklungsfonds (EEF, €22.7 Milliarden für den Zeitraum 2008–2013 und €30.5 Milliarden für den Zeitraum 2014–2020) setzt sich aus freiwilligen Beiträgen der Mitgliedstaaten zusammen, aber es besteht der Druck, den EEF in die haushaltsfinanzierten Instrumente zu integrieren, um höhere Beiträge zu fördern, die dem 0,7-Prozent-Ziel entsprechen, und dem Europäischen Parlament eine bessere Kontrolle zu ermöglichen.

Im Jahr 2016 lag der Durchschnitt der EU-Länder bei 0,4 Prozent und fünf hatten das 0,7-Prozent-Ziel erreicht oder übertroffen: Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Schweden und das Vereinigte Königreich.

Internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspartnerschaften

Die Europäische Union nutzt Instrumente der Außenpolitik wie die Europäische Nachbarschaftspolitik, die darauf abzielt, die Länder östlich und südlich des europäischen Territoriums der EU an die Union zu binden. Zu diesen Ländern, bei denen es sich hauptsächlich um Entwicklungsländer handelt, gehören einige, die eines Tages entweder Mitgliedstaat der Europäischen Union werden oder enger in die Europäische Union integriert werden möchten. Die EU bietet Ländern innerhalb der Europäischen Nachbarschaft finanzielle Unterstützung an, solange sie die strengen Bedingungen für Regierungsreformen, Wirtschaftsreformen und andere Fragen im Zusammenhang mit positiven Veränderungen erfüllen. Dieser Prozess wird normalerweise durch einen Aktionsplan untermauert, der sowohl von Brüssel als auch vom Zielland vereinbart wird.

Es gibt auch die weltweite Globalstrategie der Europäischen Union. Die internationale Anerkennung der nachhaltigen Entwicklung als Schlüsselelement nimmt stetig zu. Ihre Rolle wurde auf drei großen UN-Gipfeln zur nachhaltigen Entwicklung anerkannt: auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992 in Rio de Janeiro, Brasilien, auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung (WSSD) 2002 in Johannesburg, Südafrika, und auf der Konferenz der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UNCSD) in Rio de Janeiro. Weitere wichtige globale Vereinbarungen sind das Pariser Abkommen und die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Vereinte Nationen, 2015). Die SDGs erkennen an, dass alle Länder Maßnahmen in den folgenden Schlüsselbereichen – Menschen, Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft – fördern müssen, um die globalen Herausforderungen zu bewältigen, die für das Überleben der Menschheit von entscheidender Bedeutung sind.

Die Entwicklungsmaßnahmen der EU basieren auf dem Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik, der am 20. Dezember 2005 von den EU-Mitgliedstaaten, dem Rat, dem Europäischen Parlament und der Kommission gebilligt wurde. Er basiert auf den Grundsätzen des Capability-Ansatzes und des Rights-based Approach to Development. Die Finanzierung erfolgt über das Instrument für Heranführungshilfe und die Programme "Global Europe".

Partnerschafts- und Kooperationsabkommen sind bilaterale Abkommen mit Nichtmitgliedstaaten.

Verteidigung

Die Vorgänger der Europäischen Union waren nicht als Militärbündnis konzipiert, da die NATO weitgehend als angemessen und ausreichend für Verteidigungszwecke angesehen wurde. 23 EU-Mitglieder sind Mitglieder der NATO, während die übrigen Mitgliedstaaten eine Politik der Neutralität verfolgen. Die Westeuropäische Union, ein Militärbündnis mit einer Klausel zur gegenseitigen Verteidigung, wurde 2011 aufgelöst, da ihre Rolle auf die EU übertragen wurde. Nach dem Kosovo-Krieg 1999 einigte sich der Europäische Rat darauf, dass "die Union über die Fähigkeit zu autonomem Handeln, unterstützt durch glaubwürdige militärische Fähigkeiten, die Mittel, über deren Einsatz zu entscheiden, und die Bereitschaft, dies zu tun, verfügen muss, um auf internationale Krisen reagieren zu können, ohne Maßnahmen der NATO zu beeinträchtigen". Zu diesem Zweck wurden verschiedene Anstrengungen unternommen, um die militärischen Fähigkeiten der EU zu verbessern, insbesondere der Helsinki Headline Goal-Prozess. Nach vielen Diskussionen war das konkreteste Ergebnis die EU-Battlegroups-Initiative, bei der jede einzelne Einheit in der Lage sein soll, schnell etwa 1500 Personen zu entsenden. Der 2022 verabschiedete EU-Strategiekompass bekräftigte die Partnerschaft des Blocks mit der NATO und verpflichtete sich zu einer erhöhten militärischen Mobilität und der Bildung einer 5000 Mann starken EU-Schnelleinsatztruppe

Seit dem Austritt des Vereinigten Königreichs ist Frankreich das einzige Mitglied, das offiziell als Atomwaffenstaat anerkannt ist, und der einzige Inhaber eines ständigen Sitzes im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Frankreich und Italien sind auch die einzigen EU-Länder, die über Fähigkeiten zur Energieprojektion außerhalb Europas verfügen. Italien, Deutschland, die Niederlande und Belgien beteiligen sich an der nuklearen Teilhabe der NATO. Die meisten EU-Mitgliedstaaten lehnten den Atomwaffenverbotsvertrag ab.

EU-Truppen wurden für Friedensmissionen von Mittel- und Nordafrika bis zum westlichen Balkan und Westasien eingesetzt. Die Militäroperationen der EU werden von einer Reihe von Einrichtungen unterstützt, darunter die Europäische Verteidigungsagentur, das Satellitenzentrum der Europäischen Union und der Militärstab der Europäischen Union. Der Militärstab der Europäischen Union ist die höchste militärische Institution der Europäischen Union, die im Rahmen des Europäischen Rates eingerichtet wurde und auf die Beschlüsse des Europäischen Rates von Helsinki (10.–11. Dezember 1999) zurückgeht, in denen die Einrichtung ständiger politisch-militärischer Institutionen gefordert wurde. Der Militärstab der Europäischen Union untersteht dem Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und dem Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee. Er leitet alle militärischen Aktivitäten im EU-Kontext, einschließlich der Planung und Durchführung militärischer Missionen und Operationen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und der Entwicklung militärischer Fähigkeiten, und berät das Politische und Sicherheitspolitische Komitee in militärischen Fragen und gibt Empfehlungen zu militärischen Themen ab. In einer EU mit 27 Mitgliedern ist eine substanzielle Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Verteidigung zunehmend auf die Zusammenarbeit aller Mitgliedstaaten angewiesen.

Die Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) ist eine Agentur der EU, die illegale Einwanderung, Menschenhandel und terroristische Unterwanderung aufdecken und stoppen soll. Die EU betreibt außerdem das Europäische Reiseinformations- und -genehmigungssystem, das Einreise-/Ausreisesystem, das Schengener Informationssystem, das Visa-Informationssystem und das Gemeinsame Europäische Asylsystem, die gemeinsame Datenbanken für Polizei- und Einwanderungsbehörden bereitstellen. Der Anstoß für die Entwicklung dieser Zusammenarbeit war die Einführung offener Grenzen im Schengen-Raum und die damit verbundene grenzüberschreitende Kriminalität.

Mitgliedstaaten

<imagemap>-Fehler: Am Ende von Zeile 2 wurde kein gültiger Link gefunden

Durch mehrere Erweiterungen ist die EU und ihre Vorgängerorganisationen von den sechs Gründungsstaaten der EWG auf 27 Mitglieder angewachsen. Länder treten der Union bei, indem sie Vertragspartei der Gründungsverträge werden und sich damit den Privilegien und Pflichten einer EU-Mitgliedschaft unterwerfen. Dies beinhaltet eine teilweise Übertragung der Souveränität an die Institutionen im Gegenzug für eine Vertretung innerhalb dieser Institutionen, eine Praxis, die oft als "Souveränitätspooling" bezeichnet wird. In einigen Politikbereichen gibt es mehrere Mitgliedstaaten, die sich mit strategischen Partnern innerhalb der Union verbünden. Beispiele für solche Bündnisse sind die Baltische Versammlung, die Benelux-Union, die Bukarester Neun, die Craiova-Gruppe, die EU-Mittelmeer-Gruppe, das Lubliner Dreieck, die Neue Hanse, die Drei-Meere-Initiative, die Visegrád-Gruppe und das Weimarer Dreieck.

Um Mitglied zu werden, muss ein Land die Kopenhagener Kriterien erfüllen, die 1993 auf der Tagung des Europäischen Rates in Kopenhagen festgelegt wurden. Diese erfordern eine stabile Demokratie, die die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit achtet, eine funktionierende Marktwirtschaft und die Akzeptanz der mit der Mitgliedschaft verbundenen Verpflichtungen, einschließlich des EU-Rechts. Die Bewertung der Erfüllung der Kriterien durch ein Land liegt in der Verantwortung des Europäischen Rates.

Die vier Länder, die die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) bilden, sind keine EU-Mitglieder, haben sich aber teilweise der Wirtschaft und den Vorschriften der EU verpflichtet: Island, Liechtenstein und Norwegen, die über den Europäischen Wirtschaftsraum Teil des Binnenmarktes sind, und die Schweiz, die über bilaterale Verträge ähnliche Bindungen hat. Die Beziehungen der europäischen Kleinstaaten Andorra, Monaco, San Marino und Vatikanstadt umfassen die Verwendung des Euro und andere Bereiche der Zusammenarbeit.

| State | Accession to EU | Accession to EU predecessor | Population | Area | Population density | MEPs | People/MEP |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 January 1995 | 8.978.929 | 83,855 km2 (32,377 sq mi) |

107/km2 (280/sq mi) |

19 | 472575 | ||

| Founder (1993) | 23 July 1952 | 11.617.623 | 30,528 km2 (11,787 sq mi) |

381/km2 (990/sq mi) |

21 | 553220 | |

| 1 January 2007 | 6.838.937 | 110,994 km2 (42,855 sq mi) |

62/km2 (160/sq mi) |

17 | 402290 | ||

| 1 July 2013 | 3.862.305 | 56,594 km2 (21,851 sq mi) |

68/km2 (180/sq mi) |

12 | 321859 | ||

| 1 May 2004 | 904.705 | 9,251 km2 (3,572 sq mi) |

98/km2 (250/sq mi) |

6 | 150784 | ||

| 1 May 2004 | 10.516.707 | 78,866 km2 (30,450 sq mi) |

133/km2 (340/sq mi) |

21 | 500796 | ||

| Founder (1993) | 1 January 1973 | 5.873.420 | 43,075 km2 (16,631 sq mi) |

136/km2 (350/sq mi) |

14 | 419530 | |

| 1 May 2004 | 1.331.796 | 45,227 km2 (17,462 sq mi) |

29/km2 (75/sq mi) |

7 | 190257 | ||

| 1 January 1995 | 5.548.241 | 338,424 km2 (130,666 sq mi) |

16/km2 (41/sq mi) |

14 | 396303 | ||

| Founder (1993) | 23 July 1952 | 67.871.925 | 640,679 km2 (247,368 sq mi) |

106/km2 (270/sq mi) |

79 | 859138 | |

| Founder (1993) | 23 July 1952 | 83.237.124 | 357,021 km2 (137,847 sq mi) |

233/km2 (600/sq mi) |

96 | 867053 | |

| Founder (1993) | 1 January 1981 | 10.459.782 | 131,990 km2 (50,960 sq mi) |

79/km2 (200/sq mi) |

21 | 498085 | |

| 1 May 2004 | 9.689.010 | 93,030 km2 (35,920 sq mi) |

104/km2 (270/sq mi) |

21 | 461381 | ||

| Founder (1993) | 1 January 1973 | 5.060.004 | 70,273 km2 (27,133 sq mi) |

72/km2 (190/sq mi) |

13 | 389231 | |

| Founder (1993) | 23 July 1952 | 58.968.501 | 301,338 km2 (116,347 sq mi) |

196/km2 (510/sq mi) |

76 | 775901 | |

| 1 May 2004 | 1.862.700 | 64,589 km2 (24,938 sq mi) |

29/km2 (75/sq mi) |

9 | 232838 | ||

| 1 May 2004 | 2.805.998 | 65,200 km2 (25,200 sq mi) |

43/km2 (110/sq mi) |

11 | 255091 | ||

| Founder (1993) | 23 July 1952 | 645.397 | 2,586 km2 (998 sq mi) |

250/km2 (650/sq mi) |

6 | 107566 | |

| 1 May 2004 | 520.971 | 316 km2 (122 sq mi) |

1,649/km2 (4,270/sq mi) |

6 | 86829 | ||

| Founder (1993) | 23 July 1952 | 17.590.672 | 41,543 km2 (16,040 sq mi) |

423/km2 (1,100/sq mi) |

29 | 606575 | |

| 1 May 2004 | 37.654.247 | 312,685 km2 (120,728 sq mi) |

120/km2 (310/sq mi) |

52 | 724120 | ||

| Founder (1993) | 1 January 1986 | 10.352.042 | 92,390 km2 (35,670 sq mi) |

112/km2 (290/sq mi) |

21 | 492954 | |

| 1 January 2007 | 19.042.455 | 238,391 km2 (92,043 sq mi) |

80/km2 (210/sq mi) |

33 | 577044 | ||

| 1 May 2004 | 5.434.712 | 49,035 km2 (18,933 sq mi) |

111/km2 (290/sq mi) |

14 | 388194 | ||

| 1 May 2004 | 2.107.180 | 20,273 km2 (7,827 sq mi) |

104/km2 (270/sq mi) |

8 | 263398 | ||

| Founder (1993) | 1 January 1986 | 48,797,875 | 504,030 km2 (194,610 sq mi) |

97/km2 (250/sq mi) |

61 | 825302 | |

| 1 January 1995 | 10.452.326 | 449,964 km2 (173,732 sq mi) |

23/km2 (60/sq mi) |

21 | 497730 | ||

| 27 total | 446.735.291 | 4,233,262 km2 (1,634,472 sq mi) |

106/km2 (270/sq mi) |

705 | 633667 | ||

Unterteilungen

Die Unterteilung der Mitgliedstaaten basiert auf der Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS), einem Geocode-Standard für statistische Zwecke. Der 2003 angenommene Standard wird von der Europäischen Union entwickelt und reguliert und deckt daher nur die EU-Mitgliedstaaten im Detail ab. Die Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik ist für die Mechanismen der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds der Europäischen Union sowie für die Lokalisierung des Gebiets, in dem Waren und Dienstleistungen, die den europäischen Rechtsvorschriften für das öffentliche Beschaffungswesen unterliegen, geliefert werden sollen, von entscheidender Bedeutung.

Schengen-Raum

Der Schengen-Raum ist ein Gebiet, das 27 europäische Länder umfasst, die alle Pass- und sonstigen Grenzkontrollen an ihren gemeinsamen Grenzen offiziell abgeschafft haben. Als Element der umfassenderen Politik der EU im Bereich Freiheit, Sicherheit und Recht fungiert er hauptsächlich als einheitliche Gerichtsbarkeit im Rahmen einer gemeinsamen Visapolitik für internationale Reisezwecke. Der Raum ist nach dem Schengener Abkommen von 1985 und dem Schengener Übereinkommen von 1990 benannt, die beide in Schengen, Luxemburg, unterzeichnet wurden. Von den 27 EU-Mitgliedstaaten nehmen 25 am Schengen-Raum teil, wobei zwei – Bulgarien und Rumänien – derzeit nur Teilmitglieder sind. Von den EU-Mitgliedstaaten, die nicht Teil des Schengen-Raums sind, ist einer – Zypern – gesetzlich verpflichtet, dem Raum in Zukunft beizutreten; Irland hat sich eine Ausnahmeregelung vorbehalten und betreibt stattdessen eine eigene Visapolitik. Die vier Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz, sind keine Mitglieder der EU, haben aber Abkommen im Zusammenhang mit dem Schengener Abkommen unterzeichnet. Außerdem haben drei europäische Kleinstaaten – Monaco, San Marino und Vatikanstadt – offene Grenzen für den Personenverkehr mit ihren Nachbarn und gelten daher als "de facto"-Mitglieder des Schengen-Raums, da es praktisch unmöglich ist, in diese Länder zu reisen oder sie zu verlassen, ohne durch mindestens ein Schengen-Mitgliedsland zu reisen.

Beitrittskandidaten

Es gibt neun Länder, die als Beitrittskandidaten anerkannt sind: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Moldau, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, die Türkei und die Ukraine. Norwegen, die Schweiz und Island haben in der Vergangenheit Beitrittsanträge gestellt, diese aber später eingefroren oder zurückgezogen. Darüber hinaus wird der Kosovo offiziell als potenzieller Beitrittskandidat anerkannt und hat einen Beitrittsantrag gestellt.

Ehemalige Mitglieder

Artikel 50 des Vertrags von Lissabon bildet die Grundlage für den Austritt eines Mitglieds aus der EU. Zwei Gebiete haben die Union verlassen: Grönland (eine autonome Provinz Dänemarks) trat 1985 aus; das Vereinigte Königreich berief sich 2017 formell auf Artikel 50 des konsolidierten Vertrags über die Europäische Union und wurde 2020 mit seinem Austritt aus der EU zum einzigen souveränen Staat, der die Union verließ.

Geographie

Die Mitgliedstaaten der EU erstrecken sich über eine Fläche von 4,233,262 square kilometres (1,634,472 sq mi) und damit über einen großen Teil des europäischen Kontinents. Der höchste Gipfel der EU ist der Mont Blanc in den Grajischen Alpen, 4,810.45 metres (15,782 ft) über dem Meeresspiegel. Die tiefsten Punkte in der EU sind der Lammefjord in Dänemark und der Zuidplaspolder in den Niederlanden, die 7 m (23 ft) unter dem Meeresspiegel liegen. Die Landschaft, das Klima und die Wirtschaft der EU werden von ihrer 65,993 kilometres (41,006 mi) langen Küstenlinie beeinflusst.

Zusätzlich zu den nationalen Hoheitsgebieten in Europa gibt es 32 Sonderterritorien von Mitgliedern des Europäischen Wirtschaftsraums, von denen nicht alle Teil der EU sind. Das flächenmäßig größte Gebiet ist Grönland, das nicht Teil der EU ist, dessen Bürger jedoch EU-Bürger sind, während die bevölkerungsmäßig größten Gebiete die Kanarischen Inseln vor Afrika sind, die Teil der EU und des Schengen-Raums sind. Französisch-Guayana in Südamerika gehört zur EU und zur Eurozone, ebenso wie Mayotte, nördlich von Madagaskar.

Klima

Das Klima der Europäischen Union ist gemäßigt kontinental, wobei an den Westküsten maritimes Klima und im Süden mediterranes Klima vorherrscht. Das Klima wird stark vom Golfstrom beeinflusst, der die Westregion auf Temperaturen erwärmt, die in ähnlichen Breitengraden auf anderen Kontinenten nicht erreicht werden. Westeuropa ist ozeanisch, während Osteuropa kontinental und trocken ist. In Westeuropa gibt es vier Jahreszeiten, während in Südeuropa eine Regen- und eine Trockenzeit herrscht. In Südeuropa ist es in den Sommermonaten heiß und trocken. Die stärksten Niederschläge treten aufgrund der vorherrschenden Westwinde in Windrichtung von Gewässern auf, wobei auch in den Alpen höhere Mengen zu verzeichnen sind.

Umwelt

Als die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1957 gegründet wurde, gab es noch keine Umweltpolitik. In den letzten 50 Jahren wurde ein immer dichteres Netz von Rechtsvorschriften geschaffen, das sich auf alle Bereiche des Umweltschutzes erstreckt, darunter Luftverschmutzung, Wasserqualität, Abfallwirtschaft, Naturschutz und die Kontrolle von Chemikalien, industriellen Gefahren und Biotechnologie. Nach Angaben des Institute for European Environmental Policy umfasst das Umweltrecht über 500 Richtlinien, Verordnungen und Entscheidungen, wodurch die Umweltpolitik zu einem Kernbereich der europäischen Politik wird.

Europäische Entscheidungsträger erhöhten ursprünglich die Handlungsfähigkeit der EU in Umweltfragen, indem sie diese als Handelsproblem definierten. Aufgrund der unterschiedlichen Umweltstandards in den einzelnen Mitgliedstaaten könnten Handelshemmnisse und Wettbewerbsverzerrungen im gemeinsamen Markt entstehen. In den darauffolgenden Jahren wurde die Umwelt zu einem formellen Politikbereich mit eigenen politischen Akteuren, Grundsätzen und Verfahren. Die Rechtsgrundlage für die Umweltpolitik der EU wurde mit der Einführung der Einheitlichen Europäischen Akte im Jahr 1987 geschaffen.

Anfangs konzentrierte sich die EU-Umweltpolitik auf Europa. In jüngerer Zeit hat die EU ihre Führungsrolle in der globalen Umweltpolitik unter Beweis gestellt, z. B. durch die Rolle der EU bei der Sicherstellung der Ratifizierung und des Inkrafttretens des Kyoto-Protokolls trotz des Widerstands der Vereinigten Staaten. Diese internationale Dimension spiegelt sich im Sechsten Umweltaktionsprogramm der EU wider, in dem anerkannt wird, dass die Ziele nur erreicht werden können, wenn wichtige internationale Vereinbarungen sowohl auf EU-Ebene als auch weltweit aktiv unterstützt und ordnungsgemäß umgesetzt werden. Der Vertrag von Lissabon hat die Führungsambitionen weiter gestärkt. Das EU-Recht hat eine wichtige Rolle bei der Verbesserung des Lebensraums und des Artenschutzes in Europa gespielt und zu Verbesserungen der Luft- und Wasserqualität sowie der Abfallwirtschaft beigetragen.

Die Eindämmung des Klimawandels ist eine der obersten Prioritäten der EU-Umweltpolitik. Im Jahr 2007 einigten sich die Mitgliedstaaten darauf, dass in Zukunft 20 Prozent der in der EU genutzten Energie aus erneuerbaren Quellen stammen müssen und die Kohlendioxidemissionen im Jahr 2020 um mindestens 20 Prozent unter dem Niveau von 1990 liegen müssen. Im Jahr 2017 verursachte die EU 9,1 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Die Europäische Union gibt an, dass ihre Treibhausgasemissionen bereits 2018 um 23 % niedriger waren als 1990.

Die EU hat ein Emissionshandelssystem eingeführt, um Kohlenstoffemissionen in die Wirtschaft zu integrieren. Die Auszeichnung "Grüne Hauptstadt Europas" wird jährlich an Städte vergeben, die sich auf Umwelt, Energieeffizienz und Lebensqualität in städtischen Gebieten konzentrieren, um eine intelligente Stadt zu schaffen. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 2019 gewannen die grünen Parteien an Macht, was möglicherweise auf den Aufstieg postmaterialistischer Werte zurückzuführen ist. In den Jahren 2018–2019 wurden Vorschläge unterbreitet, um bis 2050 eine CO₂-freie Wirtschaft in der Europäischen Union zu erreichen. Fast alle Mitgliedstaaten unterstützten dieses Ziel auf einem EU-Gipfel im Juni 2019. Die Tschechische Republik, Estland, Ungarn und Polen waren anderer Meinung. Im Juni 2021 verabschiedete die Europäische Union ein europäisches Klimagesetz mit dem Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 % zu reduzieren und bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen. Im selben Jahr verpflichteten sich die Europäische Union und die Vereinigten Staaten, die Methanemissionen bis 2030 um 30 % zu senken. Diese Verpflichtung gilt als großer Erfolg für die Eindämmung des Klimawandels.

Wirtschaft

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP), ein Maß für die wirtschaftliche Aktivität, der EU-Mitgliedstaaten belief sich 2022 auf 16,64 Billionen US-Dollar, was etwa 16,6 Prozent des weltweiten BIP entspricht. Es gibt erhebliche Unterschiede beim Pro-Kopf-BIP zwischen und innerhalb der einzelnen EU-Staaten. Der Unterschied zwischen den reichsten und den ärmsten Regionen (281 NUTS-2-Regionen der Nomenklatur der territorialen Einheiten für Statistik) lag 2017 zwischen 31 Prozent (Severozapaden, Bulgarien) EU28-Durchschnitt (€30,000) bis 253 Prozent (Luxemburg) bzw. €4,600 bis €92,600.

EU-Mitgliedstaaten besitzen nach den Vereinigten Staaten (US$140 Billion) und China (US$84 Billion) das geschätzte drittgrößte Vermögen der Welt, was etwa einem Sechstel (US$76 Billion) des US$454 Billionen globalen Vermögens entspricht. Von den 500 größten Unternehmen der Welt, gemessen am Umsatz im Jahr 2010, hatten 161 ihren Hauptsitz in der EU. Im Jahr 2016 lag die Arbeitslosigkeit in der EU bei 8,9 Prozent, während die Inflation bei 2,2 Prozent lag und der Kontostand bei -0,9 Prozent des BIP. Der durchschnittliche jährliche Nettogewinn in der Europäischen Union lag im Jahr 2021 bei €25,000.

Wirtschafts- und Währungsunion

Der Euro ist die offizielle Währung in 20 Mitgliedstaaten der EU. Die Schaffung einer europäischen Einheitswährung wurde 1969 zum offiziellen Ziel der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Nachdem die Mitgliedstaaten die Struktur und die Verfahren einer Währungsunion ausgehandelt hatten, unterzeichneten sie 1992 den Vertrag von Maastricht und waren rechtlich verpflichtet, die vereinbarten Regeln einschließlich der Konvergenzkriterien zu erfüllen, wenn sie der Währungsunion beitreten wollten. Die Staaten, die teilnehmen wollten, mussten zunächst dem Europäischen Wechselkursmechanismus beitreten. Um zu verhindern, dass die beitretenden Staaten nach dem Beitritt zur Währungsunion in finanzielle Schwierigkeiten oder Krisen geraten, wurden sie im Vertrag von Maastricht verpflichtet, wichtige finanzielle Verpflichtungen und Verfahren zu erfüllen, insbesondere Haushaltsdisziplin und ein hohes Maß an nachhaltiger wirtschaftlicher Konvergenz zu zeigen sowie übermäßige Staatsdefizite zu vermeiden und die Staatsverschuldung auf ein nachhaltiges Niveau zu begrenzen, wie im Europäischen Fiskalpakt vereinbart.

Kapitalmarktunion und Finanzinstitutionen Der freie Kapitalverkehr soll Investitionen wie Immobilienkäufe und Aktienkäufe zwischen Ländern ermöglichen. Bis zur Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion verlief die Entwicklung der Kapitalvorschriften nur langsam. Nach Maastricht gab es eine rasche Zunahme von Urteilen des EuGH zu dieser anfangs vernachlässigten Freiheit. Der freie Kapitalverkehr ist insofern einzigartig, als er auch Nichtmitgliedstaaten gewährt wird.

Das Europäische System der Finanzaufsicht ist eine institutionelle Architektur des EU-Rahmens für die Finanzaufsicht, die aus drei Behörden besteht: der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung und der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde. Zur Ergänzung dieses Rahmens gibt es auch einen Europäischen Ausschuss für Systemrisiken, der der Zentralbank unterstellt ist. Ziel dieses Finanzkontrollsystems ist es, die wirtschaftliche Stabilität der EU zu gewährleisten.

Eurozone und Bankenunion

Im Jahr 1999 begann die Währungsunion durch die Einführung einer gemeinsamen (virtuellen) Buchhaltungswährung in elf der Mitgliedstaaten Gestalt anzunehmen. Im Jahr 2002 wurde sie zu einer vollwertigen konvertiblen Währung, als Euro-Banknoten und -Münzen ausgegeben wurden und die nationalen Währungen in der Eurozone (die zu diesem Zeitpunkt aus 12 Mitgliedstaaten bestand) allmählich abgeschafft wurden. Die Eurozone (die aus den EU-Mitgliedstaaten besteht, die den Euro eingeführt haben) ist seitdem auf 20 Länder angewachsen.

Die 20 EU-Mitgliedstaaten, die zusammen als Eurozone bekannt sind, haben die Währungsunion vollständig umgesetzt, indem sie ihre nationalen Währungen durch den Euro ersetzt haben. Die Währungsunion repräsentiert 345 Millionen EU-Bürger. Der Euro ist nach dem US-Dollar die zweitgrößte Reservewährung und die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt.

Der Euro und die Geldpolitik derjenigen, die ihn in Übereinstimmung mit der EU eingeführt haben, unterliegen der Kontrolle der EZB. Die EZB ist die Zentralbank für die Eurozone und kontrolliert somit die Geldpolitik in diesem Gebiet mit dem Ziel, die Preisstabilität zu gewährleisten. Sie steht im Zentrum des Eurosystems, das alle nationalen Zentralbanken der Eurozone umfasst. Die EZB ist auch die zentrale Institution der in der Eurozone eingerichteten Bankenunion als Drehscheibe der europäischen Bankenaufsicht. Es gibt auch einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus für den Fall einer Bankeninsolvenz.

Handel

Als politische Einheit ist die Europäische Union in der Welthandelsorganisation (WTO) vertreten. Zwei der ursprünglichen Kernziele der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft waren die Entwicklung eines gemeinsamen Marktes, der später zu einem Binnenmarkt wurde, und einer Zollunion zwischen ihren Mitgliedstaaten.

Binnenmarkt

Der Binnenmarkt umfasst den freien Verkehr von Waren, Kapital, Personen und Dienstleistungen innerhalb der EU. Der freie Dienstleistungsverkehr und die Niederlassungsfreiheit ermöglichen es Selbstständigen, sich zwischen den Mitgliedstaaten zu bewegen, um vorübergehend oder dauerhaft Dienstleistungen zu erbringen. Obwohl Dienstleistungen 60 bis 70 Prozent des BIP ausmachen, ist die Gesetzgebung in diesem Bereich nicht so weit entwickelt wie in anderen Bereichen. Diese Lücke wurde durch die Richtlinie 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt geschlossen, die darauf abzielt, die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen zu liberalisieren. Gemäß dem Vertrag ist die Erbringung von Dienstleistungen eine Restfreiheit, die nur dann gilt, wenn keine andere Freiheit ausgeübt wird.

Zollunion

Die Zollunion beinhaltet die Anwendung eines gemeinsamen Außenzolls auf alle Waren, die auf den Markt kommen. Sobald Waren auf den Markt gebracht wurden, dürfen sie auf ihrem Weg durch das Land keinen Zöllen, diskriminierenden Steuern oder Einfuhrquoten unterworfen werden. Die Nicht-EU-Mitgliedstaaten Island, Norwegen, Liechtenstein und die Schweiz nehmen am Binnenmarkt teil, nicht aber an der Zollunion. Die Hälfte des Handels in der EU unterliegt den von der EU harmonisierten Rechtsvorschriften.

Das Assoziierungsabkommen der Europäischen Union verfolgt einen ähnlichen Ansatz für eine viel größere Anzahl von Ländern, teilweise als sogenannter "sanfter Ansatz" ("Zuckerbrot statt Peitsche"), um die Politik in diesen Ländern zu beeinflussen. Die Europäische Union vertritt alle ihre Mitglieder bei der Welthandelsorganisation (WTO) und handelt bei Streitigkeiten im Namen der Mitgliedstaaten. Wenn die EU außerhalb des WTO-Rahmens über Handelsabkommen verhandelt, muss das daraus resultierende Abkommen von jeder einzelnen Regierung der EU-Mitgliedstaaten genehmigt werden.

Außenhandel