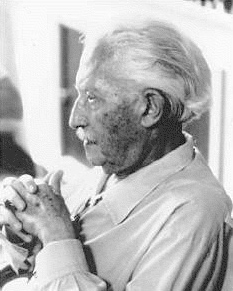

Erik Erikson

Erik Erikson | |

|---|---|

| |

| Geboren | Erik Salomonsen Frankfurt, Hesse, German Empire |

| Gestorben | Harwich, Massachusetts, U.S. |

| Children | 4, including Kai T. Erikson |

| Awards |

|

| Academic work | |

| Discipline | Psychology |

| Institutions |

|

| Notable students | Richard Sennett |

| Notable works |

|

| Notable ideas | Theory on psychological development |

Erik Homburger Erikson (geboren als Erik Salomonsen; 15. Juni 1902 – 12. Mai 1994) war ein amerikanischer Kinderpsychoanalytiker, der für seine Theorie über die psychosoziale Entwicklung des Menschen bekannt war. Er prägte den Begriff "Identitätskrise".

Obwohl er keinen Universitätsabschluss hatte, war Erikson als Professor an renommierten Institutionen tätig, darunter Harvard, die University of California, Berkeley und Yale. In einer 2002 veröffentlichten Umfrage von "Review of General Psychology" wurde Erikson als zwölftwichtigster Psychologe des 20. Jahrhunderts eingestuft.

Frühe Jahre

Eriksons Mutter, Karla Abrahamsen, stammte aus einer angesehenen jüdischen Familie in Kopenhagen, Dänemark. Sie war mit dem jüdischen Börsenmakler Valdemar Isidor Salomonsen verheiratet, hatte sich jedoch zum Zeitpunkt der Empfängnis von Erik bereits seit mehreren Monaten von ihm entfremdet. Über Eriks leiblichen Vater ist nur wenig bekannt, außer dass er ein nichtjüdischer Däne war. Als Karla ihre Schwangerschaft bemerkte, floh sie nach Frankfurt am Main in Deutschland, wo Erik am 15. Juni 1902 geboren wurde und den Nachnamen Salomonsen erhielt. Sie floh, weil sie Erik unehelich empfangen hatte, und die Identität von Eriks leiblichem Vater wurde nie geklärt.

Nach Eriks Geburt ließ sich Karla zur Krankenschwester ausbilden und zog nach Karlsruhe in Deutschland. 1905 heiratete sie den jüdischen Kinderarzt Theodor Homburger. 1908 wurde Erik Salomonsens Name in Erik Homburger geändert und 1911 wurde er offiziell von seinem Stiefvater adoptiert. Karla und Theodor erzählten Erik, dass Theodor sein richtiger Vater sei, und enthüllten ihm die Wahrheit erst in seiner späten Kindheit. Er blieb sein Leben lang verbittert über die Täuschung.

Die Entwicklung der Identität scheint eines der größten Anliegen Eriksons in seinem eigenen Leben gewesen zu sein und war auch für seine theoretische Arbeit von zentraler Bedeutung. Als älterer Erwachsener schrieb er über seine jugendliche "Identitätsverwirrung" in seiner Zeit in Europa. "Meine Identitätsverwirrung", schrieb er, ‚bewegte sich zeitweise an der Grenze zwischen Neurose und jugendlicher Psychose.‘ Eriksons Tochter schrieb, dass die ‚eigentliche psychoanalytische Identität‘ ihres Vaters erst feststand, als er ‚den Nachnamen seines Stiefvaters [Homburger] durch einen von ihm erfundenen Namen [Erikson] ersetzte‘. Die Entscheidung, seinen Nachnamen zu ändern, fiel, als er seine Stelle in Yale antrat, und der Name "Erikson" wurde von Eriks Familie akzeptiert, als sie amerikanische Staatsbürger wurden. Es heißt, dass seine Kinder es genossen, nicht mehr "Hamburger" genannt zu werden.

Erik war ein großer, blonder Junge mit blauen Augen, der in der jüdischen Religion erzogen wurde. Aufgrund dieser gemischten Identität wurde er sowohl von jüdischen als auch von nichtjüdischen Kindern wegen seiner Herkunft gehänselt. In der Tempelschule hänselten ihn seine Altersgenossen, weil er nordisch war, und in der Grundschule wurde er gehänselt, weil er Jude war. Am Humanistischen Gymnasium galt sein Hauptinteresse der Kunst, Geschichte und Sprachen, aber es fehlte ihm an allgemeinem Interesse an der Schule, und er schloss die Schule ohne akademische Auszeichnung ab. Nach seinem Abschluss besuchte er, sehr zum Missfallen seiner Mutter und ihrer Freunde, nicht, wie sein Stiefvater es sich gewünscht hatte, die medizinische Fakultät, sondern die Kunstakademie in München.

Da er sich nicht sicher war, was seine Berufung und seine Rolle in der Gesellschaft anging, brach Erik sein Studium ab und begann eine lange Zeit, in der er mit seinem Jugendfreund Peter Blos und anderen als Wanderkünstler durch Deutschland und Italien zog. Für Kinder aus prominenten deutschen Familien war es nicht ungewöhnlich, ein "Wanderjahr" zu machen. Während seiner Reisen verkaufte oder tauschte er oft seine Skizzen an Leute, die er traf. Schließlich erkannte Erik, dass er nie ein Vollzeitkünstler werden würde, kehrte nach Karlsruhe zurück und wurde Kunstlehrer. Während seiner Zeit als Lehrer wurde Erik von einer Erbin engagiert, um ihre Kinder zu zeichnen und ihnen schließlich Nachhilfe zu geben. Erik arbeitete sehr gut mit diesen Kindern und wurde schließlich von vielen anderen Familien engagiert, die Anna und Sigmund Freud nahestanden. Diese Lehrtätigkeit weitete sich auf eine kleine experimentelle Schule aus, die im Haus von Eva Rosenfeld untergebracht war. Während dieser Zeit, die bis zu seinem fünfundzwanzigsten Lebensjahr andauerte, setzte er sich weiterhin mit Fragen über seinen Vater und konkurrierenden Vorstellungen von ethnischer, religiöser und nationaler Identität auseinander.

==Psychoanalytische tische Erfahrung und Ausbildung Als Erikson fünfundzwanzig Jahre alt war, lud ihn sein Freund Peter Blos nach Wien ein, um an der kleinen Burlingham-Rosenfeld-Schule Kunstunterricht für Kinder zu geben, deren wohlhabende Eltern sich einer Psychoanalyse bei Anna Freud, der Tochter von Sigmund Freud, unterzogen. Anna bemerkte Eriksons Feingefühl im Umgang mit Kindern an der Schule und ermutigte ihn, am Wiener Psychoanalytischen Institut Psychoanalyse zu studieren, wo die bekannten Analytiker August Aichhorn, Heinz Hartmann und Paul Federn zu denjenigen gehörten, die seine theoretischen Studien betreuten. Er spezialisierte sich auf Kinderanalyse und machte eine Lehranalyse bei Anna Freud. Helene Deutsch und Edward Bibring überwachten seine erste Behandlung eines Erwachsenen. Gleichzeitig studierte er die Montessori-Pädagogik, die sich auf die Entwicklung des Kindes und die sexuellen Phasen konzentrierte.[failed verification] 1933 erhielt er sein Diplom vom Wiener Psychoanalytischen Institut. Dies und sein Montessori-Diplom sollten Eriksons einzige erworbene Qualifikationen für sein Lebenswerk sein.

Vereinigte Staaten

1930 heiratete Erikson Joan Mowat Serson, eine kanadische Tänzerin und Künstlerin, die er auf einem Maskenball kennengelernt hatte. Während ihrer Ehe konvertierte Erikson zum Christentum.[1] 1933, nach dem Aufstieg Adolf Hitlers in Deutschland, der Verbrennung von Freuds Büchern in Berlin und der potenziellen Bedrohung Österreichs durch die Nazis, verließ die Familie mit ihren beiden kleinen Söhnen das verarmte Wien und emigrierte nach Kopenhagen. Da sie aufgrund der Wohnsitzerfordernisse die dänische Staatsbürgerschaft nicht wiedererlangen konnte, reiste die Familie in die Vereinigten Staaten aus, wo die Staatsbürgerschaft kein Problem darstellen würde.

In den Vereinigten Staaten wurde Erikson der erste Kinderpsychoanalytiker in Boston und hatte Positionen am Massachusetts General Hospital, am Judge Baker Guidance Center und an der Harvard Medical School und Psychological Clinic inne. Während dieser Zeit erwarb er sich einen einzigartigen Ruf als Kliniker. 1936 verließ Erikson Harvard und schloss sich dem Lehrkörper der Yale University an, wo er am Institute of Social Relations arbeitete und an der medizinischen Fakultät lehrte.

Erikson vertiefte sein Interesse an Bereichen jenseits der Psychoanalyse und erforschte die Zusammenhänge zwischen Psychologie und Anthropologie. Er knüpfte wichtige Kontakte zu Anthropologen wie Margaret Mead, Gregory Bateson und Ruth Benedict. Erikson sagte, dass seine Theorie der Entwicklung des Denkens aus seinen Sozial- und Kulturstudien abgeleitet sei. 1938 verließ er Yale, um den Sioux-Stamm in South Dakota in ihrem Reservat zu studieren. Nach seinen Studien in South Dakota reiste er nach Kalifornien, um den Yurok-Stamm zu studieren. Erikson entdeckte Unterschiede zwischen den Kindern der Sioux- und Yurok-Stämme. Dies markierte den Beginn von Eriksons lebenslanger Leidenschaft, die Bedeutung von Ereignissen in der Kindheit aufzuzeigen und zu zeigen, wie die Gesellschaft sie beeinflusst.

1939 verließ er Yale und die Eriksons zogen nach Kalifornien, wo Erik eingeladen worden war, sich einem Team anzuschließen, das sich mit einer Längsschnittstudie zur kindlichen Entwicklung für das Institut für Kinderfürsorge der University of California in Berkeley befasste. Darüber hinaus eröffnete er in San Francisco eine Privatpraxis für Kinderpsychoanalyse.

Während seines Aufenthalts in Kalifornien konnte er seine zweite Studie über Indianerkinder durchführen, als er sich dem Anthropologen Alfred Kroeber auf einer Exkursion nach Nordkalifornien anschloss, um die Yurok zu studieren.

1950, nach der Veröffentlichung des Buches "Kindheit und Gesellschaft", für das er am bekanntesten ist, verließ Erikson die University of California, als das kalifornische Levering-Gesetz von den dortigen Professoren verlangte, Loyalitätseide zu unterzeichnen. Von 1951 bis 1960 arbeitete und lehrte er am Austen Riggs Center, einer renommierten psychiatrischen Einrichtung in Stockbridge, Massachusetts, wo er mit emotional gestörten Jugendlichen arbeitete. Ein weiterer berühmter Einwohner von Stockbridge, Norman Rockwell, wurde Eriksons Patient und Freund. Während dieser Zeit war er auch Gastprofessor an der University of Pittsburgh, wo er mit Benjamin Spock und Fred Rogers am Arsenal Nursery School des Western Psychiatric Institute zusammenarbeitete.

In den 1960er Jahren kehrte er als Professor für menschliche Entwicklung nach Harvard zurück und blieb dort bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1970. 1973 wählte die National Endowment for the Humanities Erikson für die Jefferson Lecture aus, die höchste Auszeichnung der Vereinigten Staaten für Leistungen in den Geisteswissenschaften. Eriksons Vortrag trug den Titel "Dimensions of a New Identity" (Dimensionen einer neuen Identität).

Entwicklungstheorien und das Ich

Erikson gilt als einer der Begründer der Ich-Psychologie, die die Rolle des Ichs als mehr als nur ein Diener des Es betont. Obwohl Erikson Freuds Theorie akzeptierte, konzentrierte er sich nicht auf die Eltern-Kind-Beziehung und maß der Rolle des Ichs mehr Bedeutung bei, insbesondere der Entwicklung des Selbst der Person. Laut Erikson war die Umgebung, in der ein Kind lebte, entscheidend für Wachstum, Anpassung, Selbstbewusstsein und Identität. Erikson gewann einen Pulitzer-Preis und einen US National Book Award in der Kategorie Philosophie und Religion für "Gandhi's Truth" (1969), das sich mehr auf seine Theorie in Bezug auf spätere Phasen im Lebenszyklus konzentrierte.

In Eriksons Diskussion über die Entwicklung erwähnte er selten eine Entwicklungsstufe nach Alter. Tatsächlich bezeichnete er sie als "verlängerte Adoleszenz", was zu weiteren Untersuchungen einer Entwicklungsphase zwischen Adoleszenz und jungem Erwachsenenalter führte, die als "aufstrebendes Erwachsenenalter" bezeichnet wird. Eriksons Entwicklungstheorie umfasst verschiedene psychosoziale Krisen, bei denen jeder Konflikt auf den vorherigen Phasen aufbaut. Das Ergebnis jedes Konflikts kann sich negativ oder positiv auf die Entwicklung einer Person auswirken, wobei ein negatives Ergebnis jedoch während der gesamten Lebensspanne erneut aufgegriffen und behandelt werden kann. Verwirrung zwischen Ich-Identität und Rolle: Die Ich-Identität ermöglicht es jedem Menschen, ein Gefühl der Individualität zu entwickeln, oder wie Erikson sagen würde: "Die Ich-Identität ist in ihrem subjektiven Aspekt das Bewusstsein der Tatsache, dass es eine Selbstgleichheit und Kontinuität in den synthetisierenden Methoden des Ichs und eine Kontinuität der Bedeutung des Ichs für andere gibt." Rollenverwirrung ist jedoch laut Barbara Engler "die Unfähigkeit, sich selbst als produktives Mitglied der eigenen Gesellschaft zu begreifen." Diese Unfähigkeit, sich selbst als produktives Mitglied zu begreifen, ist eine große Gefahr; sie kann in der Jugend auftreten, wenn man nach einer Beschäftigung sucht.

Persönlichkeitstheorie

Die acht Lebensabschnitte nach Erikson, in denen sie erworben werden können, sind unten aufgeführt, ebenso wie die "Tugenden", die Erikson diesen Abschnitten zugeordnet hat (diese Tugenden sind unterstrichen).

===1. Hoffnung, Grundvertrauen vs. Grundmisstrauen Diese Phase umfasst die Zeit des Säuglingsalters, 0–1½ Jahre alt, die grundlegendste Phase des Lebens, da dies die Phase ist, auf der alle anderen aufbauen. Ob das Baby Grundvertrauen oder Grundmisstrauen entwickelt, ist nicht nur eine Frage der Erziehung. Es ist vielschichtig und hat starke soziale Komponenten. Es hängt von der Qualität der mütterlichen Beziehung ab. Die Mutter überträgt ihre inneren Wahrnehmungen von Vertrauenswürdigkeit, einem Gefühl persönlicher Bedeutung usw. auf das Kind und spiegelt diese wider. Ein wichtiger Teil dieser Phase ist die stabile und konstante Betreuung des Säuglings. Dies hilft dem Kind, Vertrauen zu entwickeln, das in andere Beziehungen als die zu den Eltern übergehen kann. Darüber hinaus entwickeln Kinder Vertrauen in andere, die sie unterstützen. Wenn dies gelingt, entwickelt das Baby ein Gefühl des Vertrauens, das "die Grundlage für das Identitätsgefühl des Kindes bildet". Wenn dieses Vertrauen nicht entwickelt wird, führt dies zu einem Gefühl der Angst und dem Eindruck, dass die Welt unbeständig und unvorhersehbar ist.

2. Will, Autonomie vs. Scham

Diese Phase umfasst die frühe Kindheit im Alter von etwa 1,5 bis 3 Jahren und führt das Konzept von Autonomie vs. Scham und Zweifel ein. Das Kind beginnt, die Anfänge seiner Unabhängigkeit zu entdecken, und die Eltern müssen dem Kind das Gefühl vermitteln, grundlegende Aufgaben "ganz allein" zu erledigen. Entmutigung kann dazu führen, dass das Kind an seiner Leistungsfähigkeit zweifelt. In dieser Phase versucht das Kind in der Regel, das Töpfchentraining zu meistern. Darüber hinaus entdeckt das Kind seine Talente oder Fähigkeiten, und es ist wichtig sicherzustellen, dass das Kind in der Lage ist, diese Aktivitäten zu erforschen. Erikson erklärt, dass es wichtig ist, den Kindern Freiheit beim Erkunden zu lassen, aber auch eine Umgebung zu schaffen, in der Misserfolge willkommen sind. Daher sollten Eltern das Kind nicht bestrafen oder tadeln, wenn es bei der Aufgabe versagt. Scham und Zweifel treten auf, wenn das Kind sich inkompetent fühlt, Aufgaben zu bewältigen und zu überleben. Der Wille wird durch den Erfolg in dieser Phase erreicht. Kinder, die in dieser Phase erfolgreich sind, haben "Selbstbeherrschung ohne Verlust des Selbstwertgefühls".

3. Zweck, Initiative vs. Schuldgefühle

Diese Phase umfasst Vorschulkinder im Alter von drei bis fünf Jahren. Hat das Kind die Fähigkeit, Dinge selbstständig zu tun, wie sich selbst anzuziehen? Kinder in dieser Phase interagieren mit Gleichaltrigen und erfinden ihre eigenen Spiele und Aktivitäten. Kinder in dieser Phase üben sich in Unabhängigkeit und beginnen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Wenn man dem Kind erlaubt, diese Entscheidungen zu treffen, entwickelt es Vertrauen in seine Fähigkeit, andere zu führen. Wenn das Kind bestimmte Entscheidungen nicht selbst treffen darf, entwickelt es ein Schuldgefühl. Schuldgefühle in dieser Phase sind dadurch gekennzeichnet, dass das Kind das Gefühl hat, anderen zur Last zu fallen. Daher verhält es sich in der Regel wie ein Mitläufer, da es nicht das Selbstvertrauen hat, anders zu handeln. Darüber hinaus stellt das Kind viele Fragen, um sein Wissen über die Welt zu erweitern. Wenn die Fragen kritisch und herablassend beantwortet werden, entwickelt das Kind ebenfalls Schuldgefühle. Erfolg in dieser Phase führt zur Tugend der Zielstrebigkeit, die das normale Gleichgewicht zwischen den beiden Extremen darstellt.

4. Fähigkeit, Fleiß vs. Minderwertigkeit

Dieser Bereich fällt mit der "Latenzphase" der Psychoanalyse zusammen und umfasst Kinder im Schulalter vor der Pubertät. Kinder vergleichen ihren Selbstwert mit dem anderer Menschen in ihrer Umgebung. Freunde können einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes haben. Das Kind kann große Unterschiede in den persönlichen Fähigkeiten im Vergleich zu anderen Kindern erkennen. Erikson legt einen gewissen Schwerpunkt auf den Lehrer, der dafür sorgen sollte, dass Kinder sich nicht minderwertig fühlen. In dieser Phase gewinnt die Freundesgruppe des Kindes in seinem Leben an Bedeutung. In dieser Phase versucht das Kind oft, seine Kompetenz in Bereichen unter Beweis zu stellen, die in der Gesellschaft Anerkennung finden, und entwickelt auch Zufriedenheit mit seinen Fähigkeiten. Die Ermutigung des Kindes steigert das Gefühl der Angemessenheit und Kompetenz in Bezug auf die Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Einschränkungen durch Lehrer oder Eltern führen zu Zweifeln, Fragen und Widerwillen in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten und können daher dazu führen, dass das Kind sein volles Potenzial nicht ausschöpft. Kompetenz, die Tugend dieser Phase, wird entwickelt, wenn ein gesundes Gleichgewicht zwischen den beiden Extremen erreicht wird.

5. Treue, Identitäts- vs. Rollenverwirrung

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Adoleszenz, d. h. mit Personen im Alter zwischen zwölf und achtzehn Jahren. Diese Phase tritt ein, wenn wir beginnen, uns selbst in Frage zu stellen und uns Fragen zu stellen, die sich darauf beziehen, wer wir sind und was wir erreichen wollen. Wer bin ich, wie passe ich dazu? Wohin geht mein Leben? Der Jugendliche erforscht und sucht nach seiner eigenen, einzigartigen Identität. Dies geschieht durch die Betrachtung persönlicher Überzeugungen, Ziele und Werte. Auch die Moral des Einzelnen wird erforscht und entwickelt. Erikson glaubt, dass das Kind seine eigene Identität bestimmen kann, wenn die Eltern ihm erlauben, diese zu erforschen. Wenn die Eltern jedoch ständig Druck ausüben, damit sich das Kind ihren Ansichten anpasst, wird der Teenager mit Identitätskonfusion konfrontiert. Der Teenager blickt auch in die Zukunft, was Beschäftigung, Beziehungen und Familien betrifft. Es ist wichtig, dass er die Rollen lernt, die er in der Gesellschaft einnimmt, da der Teenager beginnt, den Wunsch zu entwickeln, sich in die Gesellschaft einzufügen. Treue zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, sich anderen zu verpflichten und andere zu akzeptieren, auch wenn sie anders sind. Eine Identitätskrise ist das Ergebnis von Rollenverwirrung und kann dazu führen, dass der Jugendliche verschiedene Lebensstile ausprobiert.

6. Liebe, Intimität vs. Isolation

Dies ist die erste Phase der Erwachsenenentwicklung. Diese Entwicklung findet normalerweise im jungen Erwachsenenalter statt, also zwischen dem 18. und 40. Lebensjahr. Diese Phase markiert den Übergang vom reinen Nachdenken über uns selbst zum Nachdenken über andere Menschen auf der Welt. Wir sind soziale Wesen und müssen daher mit anderen Menschen zusammen sein und Beziehungen zu ihnen aufbauen. Verabredungen, Heirat, Familie und Freundschaften sind in dieser Lebensphase wichtig. Dies ist auf die Zunahme intimer Beziehungen zu anderen zurückzuführen.

Die Ich-Entwicklung in einem früheren Lebensabschnitt (mittlere Adoleszenz) ist ein starker Prädiktor dafür, wie gut sich Intimität in romantischen Beziehungen im aufstrebenden Erwachsenenalter entwickeln wird. Durch den erfolgreichen Aufbau liebevoller Beziehungen zu anderen Menschen sind Einzelpersonen in der Lage, Liebe und Intimität zu erfahren. Sie fühlen sich in diesen Beziehungen auch sicher, umsorgt und verpflichtet. Wenn es Menschen gelingt, die Krise zwischen Intimität und Isolation zu überwinden, können sie außerdem die Tugend der Liebe erreichen. Wer keine dauerhaften Beziehungen aufbauen kann, fühlt sich möglicherweise isoliert und allein.

7. Fürsorge, Generativität vs. Stagnation

Die zweite Phase des Erwachsenenalters beginnt im Alter zwischen 40 und 65 Jahren. In dieser Zeit haben sich die Menschen in der Regel in ihrem Leben eingerichtet und wissen, was ihnen wichtig ist. Eine Person macht entweder Fortschritte in ihrer Karriere oder sie tritt vorsichtig in ihre Karriere ein und ist sich nicht sicher, ob sie dies für den Rest ihres Arbeitslebens tun möchte. In dieser Zeit kann eine Person auch ihre Kinder großziehen. Wenn sie Eltern sind, dann überdenken sie ihre Lebensrollen. Dies ist eine Möglichkeit, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, neben der Produktivität bei der Arbeit und dem Engagement in gemeinnützigen Aktivitäten und Organisationen. Personen, die das Konzept der Generativität ausüben, glauben an die nächste Generation und versuchen, sie auf kreative Weise durch Praktiken wie Elternschaft, Lehre und Mentoring zu fördern. Ein Gefühl der Generativität kann sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft als bedeutsam angesehen werden und veranschaulicht ihre Rolle als effektive Eltern, Führungskräfte für Organisationen usw. Wenn eine Person mit dem Verlauf ihres Lebens nicht zufrieden ist, bereut sie in der Regel die Entscheidungen, die sie in der Vergangenheit getroffen hat, und fühlt sich nutzlos.

=== 8. Weisheit, Ich-Integrität vs. Verzweiflung Diese Phase betrifft die Altersgruppe ab 65 Jahren. In dieser Zeit hat eine Person das letzte Kapitel ihres Lebens erreicht und der Ruhestand rückt näher oder hat bereits begonnen. Menschen in dieser Phase müssen lernen, den Verlauf ihres Lebens zu akzeptieren, sonst werden sie mit Verzweiflung darauf zurückblicken. Ego-Integrität bedeutet, das Leben in seiner Fülle zu akzeptieren: die Siege und die Niederlagen, das, was erreicht wurde, und das, was nicht erreicht wurde. Weisheit ist das Ergebnis der erfolgreichen Bewältigung dieser letzten Entwicklungsaufgabe. Weisheit wird definiert als "informierte und distanzierte Sorge um das Leben selbst angesichts des Todes selbst". Ein schlechtes Gewissen wegen der Vergangenheit oder wegen des Scheiterns bei der Erreichung wichtiger Ziele führt schließlich zu Depressionen und Hoffnungslosigkeit. Die Tugend der Stufe zu erreichen, bedeutet, das Gefühl zu haben, ein erfolgreiches Leben zu führen.

Neunte Stufe

Für die "Neunte Stufe" siehe Eriksons Stufen der psychosozialen Entwicklung § Neunte Stufe.

Die positiven Ergebnisse jeder Stufe werden manchmal als "Tugenden" bezeichnet, ein Begriff, der im Zusammenhang mit Eriksons Arbeit verwendet wird, wenn er auf die Medizin angewendet wird, und "Potenziale" bedeutet. Diese Tugenden werden auch als "Stärken" interpretiert, die als dem individuellen Lebenszyklus und der Abfolge der Generationen innewohnend betrachtet werden. Eriksons Forschung legt nahe, dass jeder Mensch lernen muss, beide Extreme jeder spezifischen Herausforderung in einer Lebensphase in Spannung zueinander zu halten, ohne das eine oder das andere Ende der Spannung abzulehnen. Nur wenn beide Extreme in einer Herausforderung in einer Lebensphase verstanden und als erforderlich und nützlich akzeptiert werden, kann die optimale Tugend für diese Phase zum Vorschein kommen. Daher müssen sowohl "Vertrauen" als auch "Misstrauen" verstanden und akzeptiert werden, damit realistische "Hoffnung" als praktikable Lösung in der ersten Phase entstehen kann. Ebenso müssen "Integrität" und "Verzweiflung" verstanden und angenommen werden, damit umsetzbare "Weisheit" als praktikable Lösung in der letzten Phase entstehen kann.

Religionspsychologie

Psychoanalytische Autoren haben sich schon immer mit der nichtklinischen Interpretation kultureller Phänomene wie Kunst, Religion und historischer Bewegungen beschäftigt. Erik Erikson leistete einen so starken Beitrag, dass seine Arbeit von Religionswissenschaftlern gut aufgenommen wurde und verschiedene Sekundärliteratur anregte.

Eriksons Religionspsychologie beginnt mit der Erkenntnis, dass religiöse Traditionen mit dem grundlegenden Gefühl von Vertrauen oder Misstrauen eines Kindes in Wechselwirkung stehen können. In Bezug auf Eriksons Persönlichkeitstheorie, die in seinen acht Phasen des Lebenszyklus zum Ausdruck kommt, die jeweils unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen haben, beinhaltet jede auch eine entsprechende Tugend, wie oben erwähnt, die eine Taxonomie für religiöses und ethisches Leben bilden. Erikson erweitert dieses Konstrukt, indem er betont, dass das menschliche individuelle und soziale Leben durch Ritualisierung gekennzeichnet ist, "ein vereinbartes Zusammenspiel zwischen mindestens zwei Personen, die es in sinnvollen Abständen und in wiederkehrenden Kontexten wiederholen". Eine solche Ritualisierung beinhaltet die sorgfältige Beachtung dessen, was man als zeremonielle Formen und Details, höhere symbolische Bedeutungen, aktives Engagement der Teilnehmer und ein Gefühl der absoluten Notwendigkeit bezeichnen kann. Jede Lebenszyklusphase beinhaltet ihre eigene Ritualisierung mit einem entsprechenden Ritualismus: numinos vs. Idolismus, vernünftig vs. Legalismus, dramatisch vs. Imitation, formal vs. Formalismus, ideologisch vs. Totalismus, anhänglich vs. Elitismus, generationsbezogen vs. Autoritarismus und integral vs. Dogmatismus.

Eriksons vielleicht bekannteste Beiträge zur Religionspsychologie waren seine psychobiografischen Bücher "Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History" über Martin Luther und "Gandhi's Truth" über Mohandas K. Gandhi, für die er bemerkenswerterweise den Pulitzer-Preis und den National Book Award erhielt. Beide Bücher versuchen zu zeigen, wie die Entwicklung in der Kindheit und der Einfluss der Eltern, der soziale und kulturelle Kontext und sogar politische Krisen in die persönliche Identität einfließen. Diese Studien zeigen, wie jede einflussreiche Person sowohl individuell als auch sozial Meisterschaft erlangte, und zwar in dem, was Erikson als historischen Moment bezeichnen würde. Menschen wie Luther oder Gandhi waren das, was Erikson als Homo Religiosus bezeichnete, Menschen, für die die letzte Herausforderung des Lebenszyklus, Integrität vs. Verzweiflung, eine lebenslange Krise darstellt, und sie werden zu begabten Innovatoren, deren eigene psychologische Heilung zu einem ideologischen Durchbruch für ihre Zeit wird.

Persönliches Leben

Erikson heiratete 1930 die in Kanada geborene amerikanische Tänzerin und Künstlerin Joan Erikson (geb. Sarah Lucretia Serson) und sie blieben bis zu seinem Tod zusammen.

Die Eriksons hatten vier Kinder: Kai T. Erikson, Jon Erikson, Sue Erikson Bloland und Neil Erikson. Sein ältester Sohn, Kai T. Erikson, ist ein amerikanischer Soziologe. Ihre Tochter Sue, "eine integrative Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin", beschrieb ihren Vater als von "lebenslangen Gefühlen persönlicher Unzulänglichkeit" geplagt. Er glaubte, dass er durch die Bündelung von Ressourcen mit seiner Frau "die Anerkennung erreichen" könnte, die ein Gefühl der Angemessenheit erzeugen könnte.

Erikson starb am 12. Mai 1994 in Harwich, Massachusetts. Er ist auf dem Friedhof der First Congregational Church in Harwich begraben.

Literaturverzeichnis

Hauptwerke

- "Kindheit und Gesellschaft" (1950)

- "Der junge Luther: Eine Studie in Psychoanalyse und Geschichte" (1958)

- "Einsicht und Verantwortung" (1966)

- "Identität: Jugend und Krise" (1968)

- ‚Gandhis Wahrheit: Über die Ursprünge militanter Gewaltlosigkeit‘ (1969)

- ‚Lebensgeschichte und historischer Moment‘ (1975)

- "Spielzeug und Gründe: Stufen der Ritualisierung von Erfahrungen" (1977)

- ‚Adulthood‘ (herausgegebenes Buch, 1978)

- ‚Vital Involvement in Old Age‘ (mit J. M. Erikson und H. Kivnick, 1986)

- Erikson, Erik H.; Erikson, Joan M. (1997). The Life Cycle Completed (extended ed.). New York: W. W. Norton & Company (published 1998). ISBN 978-0-393-34743-2.

Sammlungen

- "Identity and the Life Cycle. Ausgewählte Schriften" (1959)

- "A Way of Looking at Things – Ausgewählte Schriften von 1930 bis 1980, Erik H. Erikson" (Hrsg. von S. Schlein, W. W. Norton & Co, New York, (1995)

References

Works cited

- Arnett, Jeffrey Jensen (2000). "Emerging Adulthood: A Theory of Development from the Late Teens Through the Twenties". American Psychologist. 55 (5): 469–480. CiteSeerX 10.1.1.462.7685. doi:10.1037/0003-066x.55.5.469. ISSN 1935-990X. PMID 10842426.

- Eckenfels, Edward J. (2008). Doctors Serving People: Restoring Humanism to Medicine through Student Community Service. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press. ISBN 978-0-8135-4315-4.

- Engler, Barbara (2008). Personality Theories: An Introduction (8th ed.). Belmont, California: Wadsworth Publishing. ISBN 978-0-547-14834-2.

- ——— (2014). Personality Theories: An Introduction (9th ed.). Belmont, California: Wadsworth Publishing. ISBN 978-1-285-08880-8.

- Erikson, Erik H. (1974). Dimensions of a New Identity. Jefferson Lectures in the Humanities. New York: W. W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-00923-1.

- Erikson Bloland, Sue (2005). In the Shadow of Fame: A Memoir by the Daughter of Erik H. Erikson. New York: Viking Press. ISBN 978-0-670-03374-4.

- Fadiman, James; Frager, Robert (2002). Personality and Personal Growth (5th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. ISBN 978-0-13-040961-4.

- Friedman, Lawrence Jacob (2000). Identity's Architect: A Biography of Erik H. Erikson. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-00437-5.

- Haggbloom, Steven J.; Warnick, Renee; Warnick, Jason E.; Jones, Vinessa K.; Yarbrough, Gary L.; Russell, Tenea M.; Borecky, Chris M.; McGahhey, Reagan; Powell, John L. III; Beavers, Jamie; Monte, Emmanuelle (2002). "The 100 Most Eminent Psychologists of the 20th Century". Review of General Psychology. 6 (2): 139–152. doi:10.1037/1089-2680.6.2.139. ISSN 1939-1552. S2CID 145668721. Retrieved 20 Oktober 2017.

- Heathcoate, Ann (2010). "Eric Berne's Development of Ego State Theory: Where Did It All Begin and Who Influenced Him?" (PDF). Transactional Analysis Journal. 40 (3–4): 254–260. doi:10.1177/036215371004000310. ISSN 2329-5244. S2CID 51749399. Archived from the original (PDF) on 2 August 2016. Retrieved 20 Oktober 2017.

- Hoare, Carol Hren (2002). Erikson on Development in Adulthood: New Insights from the Unpublished Papers. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-513175-8.

- Osmer, Richard; Bridgers, Lynn (2018) [2015]. "James Fowler". Christian Educators of the 20th Century. La Mirada, California: Biola University. Retrieved 27 August 2020.

- Paranjpe, Anand C. (2005). "Erikson, Erik Homburger". In Shook, John R. (ed.). The Dictionary of Modern American Philosophers. Vol. 2. Bristol, England: Thoemmes Continuum. pp. 734–737. doi:10.1093/acref/9780199754663.001.0001. ISBN 978-1-84371-037-0.

- Stevens, Richard (1983). Erik Erikson: An Introduction. New York: St. Martin's Press. ISBN 978-0-312-25812-2.

- ——— (2008). Erik H. Erikson: Explorer of Identity and the Life Cycle. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-4039-9986-3.

- Young-Bruehl, Elisabeth (1989). Anna Freud. New York: Summit Books. ISBN 9780333455265.

Weitere Informationen

- Bondurant, Joan V.; Fisher, Margaret W.; Sutherland, J. D. (1971). "Gandhi: A Psychoanalytic View". Review of Gandhi's Truth: On the Origins of Militant Nonviolence by Erikson, Erik H. The American Historical Review. 76 (4): 1104–1115. doi:10.2307/1849243. ISSN 0002-8762. JSTOR 1849243.

- Brenman-Gibson, Margaret (1997). "The Legacy of Erik Hamburger Erikson". Psychoanalytic Review. 84 (3): 329–335. ISSN 0033-2836. PMID 9279928.

- Capps, Donald; Capps, Walter H.; Bradford, M. Gerald, eds. (1977). Encounter with Erikson: Historical Interpretation and Religious Biography. Missoula, Montana: Scholars Press.

- Carney, J. E. (1993). "'Is It Really So Terrible Her?': Karl Menninger's Pursuit of Erik Erikson". The Psychohistory Review. 22 (1): 119–153. ISSN 0363-891X. PMID 11623367.

- Coles, Robert (1970). Erik H. Erikson: The Growth of His Work. Boston: Little, Brown and Company. OCLC 898775065.

- Coles, Robert; Fitzpatrick, J. J. (1976). "The Writings of Erik H. Erikson". The Psychohistory Review. 5 (3): 42–46. ISSN 0363-891X. PMID 11615801.

- Crunden, Robert M. (1973). "Freud, Erikson, and the Historian: A Bibliographical Survey". Canadian Review of American Studies. 4 (1): 48–64. doi:10.3138/CRAS-004-01-04. ISSN 0007-7720. PMID 11634791. S2CID 35564701.

- Douvan, Elizabeth (1997). "Erik Erikson: Critical Times, Critical Theory" (PDF). Child Psychiatry and Human Development. 28 (1): 15–21. doi:10.1023/A:1025188901554. hdl:2027.42/43955. ISSN 1573-3327. PMID 9256525. S2CID 22049620.

- Eagle, Morris (1997). "Contributions of Erik Erikson". Psychoanalytic Review. 84 (3): 337–347. ISSN 0033-2836. PMID 9279929.

- Elms, Alan C. (2008). "Erikson, Erik Homburger". In Koertge, Noretta (ed.). New Dictionary of Scientific Biography. Vol. 2. Farmington Hills, Michigan: Gale Group. pp. 406–412. ISBN 978-0-684-31322-1.

- Evans, Richard I. (1967). Dialogue with Erik Erikson. Dialogues with notable contributors to personality theory. New York: E. P. Dutton & Co. OCLC 4930459.

- Fitzpatrick, J. J. (1976). "Erik H. Erikson and Psychohistory". Bulletin of the Menninger Clinic. 40 (4): 295–314. ISSN 0025-9284. PMID 791417.

- Goethals, George W. (1976). "The Evolution of Sexual and Genital Intimacy: A Comparison of the Views of Erik H. Erikson and Harry Stack Sullivan". The Journal of the American Academy of Psychoanalysis. 4 (4): 529–544. doi:10.1521/jaap.1.1976.4.4.529. ISSN 1546-0371. PMID 799636.

- Hoffman, L. E. (1993). "Erikson on Hitler: The Origins of 'Hitler's Imagery and German Youth'". The Psychohistory Review. 22 (1): 69–86. ISSN 0363-891X. PMID 11623369.

- Masson, J. L. (1974). "India and the Unconscious: Erik Erikson on Gandhi". The International Journal of Psycho-Analysis. 55 (4): 519–529. ISSN 1745-8315. PMID 4616017.

- Roazen, Paul (1976). Erik H. Erikson: The Power and Limits of a Vision. New York: Free Press.

- ——— (1993). "Erik H. Erikson as a Teacher". The Psychohistory Review. 22 (1): 101–117. ISSN 0363-891X. PMID 11623366.

- Schnell, R. L. (1980). "Contributions to Psychohistory: IV. Individual Experience in Historiography and Psychoanalysis: Significance of Erik Erikson and Robert Coles". Psychological Reports. 46 (2): 591–612. doi:10.2466/pr0.1980.46.2.591. ISSN 0033-2941. PMID 6992185. S2CID 35340912.

- Strozier, Charles B. (1976). "Disciplined Subjectivity and the Psychohistorian: A Critical Look at the Work of Erik H. Erikson". The Psychohistory Review. 5 (3): 28–31. ISSN 0363-891X. PMID 11615797.

- Wallerstein, Robert S.; Goldberger, Leo, eds. (1998). Ideas and Identities: The Life and Work of Erik Erikson. Madison, Connecticut: International Universities Press. ISBN 978-0-8236-2445-4.

- Weiner, M. B. (1979). "Caring for the Elderly. Psychological Aging: Aspects of Normal Personality and Development in Old Age. Part II. Erik Erikson: Resolutions of Psychosocial Tasks". The Journal of Nursing Care. 12 (5): 27–28. PMID 374748.

- Welchman, Kit (2000). Erik Erikson: His Life, Work, and Significance. Buckingham, England: Open University Press. ISBN 978-0-335-20157-0.

- Wurgaft, Lewis D. (1976). "Erik Erikson: From Luther to Gandhi". Psychoanalytic Review. 63 (2): 209–233. ISSN 0033-2836. PMID 788015.

- Zock, Hetty (2004). A Psychology of Ultimate Concern: Erik H. Erikson's Contribution to the Psychology of Religion (2nd ed.). Amsterdam: Rodopi. ISBN 978-90-5183-180-1.

Externe Links

- ↑ Engler 2008, p. 151; Fadiman & Frager 2002, p. 208.